I fantasmi di Fukushima

Interviste Un incontro con la fotografa giapponese Miho Kajioka a Roma per presentare la sua primam personale presso la galleria Microprisma

/var/www/ilmanifesto/data/wordpress/wp content/uploads/2014/12/16/miho kajioka 16 courtesy the artist microprisma

/var/www/ilmanifesto/data/wordpress/wp content/uploads/2014/12/16/miho kajioka 16 courtesy the artist microprismaInterviste Un incontro con la fotografa giapponese Miho Kajioka a Roma per presentare la sua primam personale presso la galleria Microprisma

Una tazza di genmaicha, il classico tè verde giapponese miscelato con riso integrale tostato, accompagna da Doozo la conversazione con Miho Kajioka (Okayama 1973), che è a Roma in occasione di Layers, la sua prima personale italiana da Microprisma (fino al 17 gennaio 2015).

L’artista giapponese, che nel 2013 ha vinto il Premio Fotoleggendo ed è stata finalista al Portfolio Italia di Bibbiena, realizza prevalentemente immagini di piccolo formato e in un bianco e nero quasi rarefatto, talvolta virato in seppia, che sussurrano e non gridano.

Partiamo dal titolo della mostra «Layers», strati…

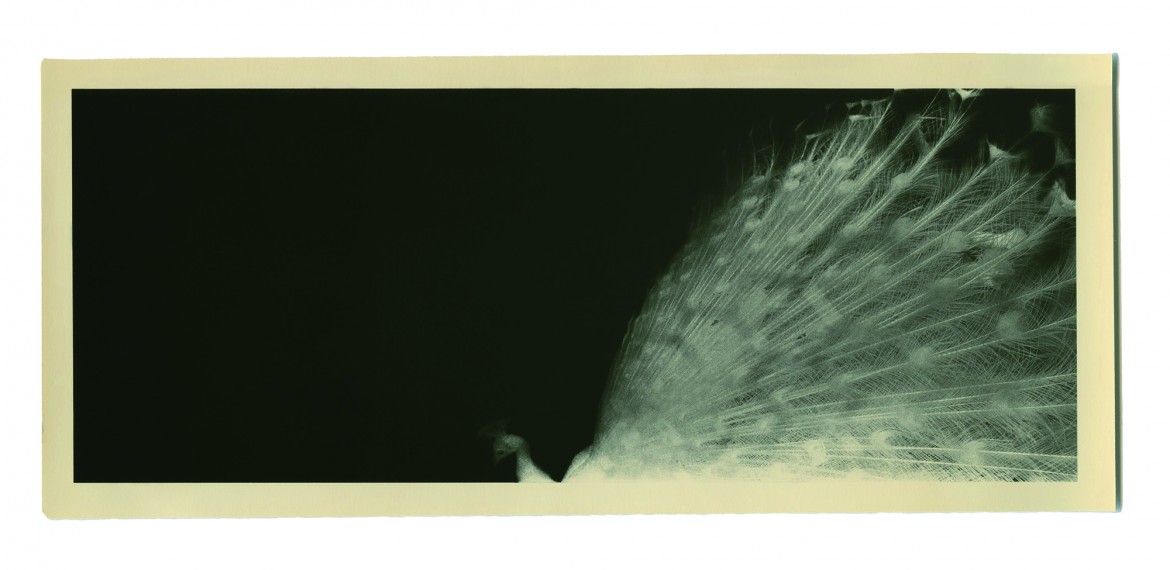

Nel 2011, mentre stavo lavorando per una tv brasiliana – sono giornalista televisiva, faccio questo lavoro da oltre dieci anni – in un blog ho trovato una storia che mi ha colpito. Si parlava di pavoni rimasti nella zona evacuata, all’interno della fascia dei venti chilometri da Fukushima. Ho immaginato quei meravigliosi pavoni che camminavano in quei luoghi vuoti, abbandonati della città. Un’altra realtà, altri stati fluttuanti della storia. Ecco perché ho scelto Layers, un titolo perfetto per rappresentare il mio stesso stato d’animo dopo l’incidente di Fukushima. Mi chiedevo in che modo avrei potuto raccontare quella «visione». Il nucleare, l’anti-nucleare, le interviste con la gente… non era una cosa semplice. C’erano parecchi elementi – strati, appunto – differenti.

Una delle ragioni per cui ha iniziato a fotografare, nel 2011, è stato dare libero sfogo alle sue emozioni. È così?

Quando si lavora per la televisione bisogna essere neutri, si devono mettere da parte le proprie opinioni. Ma quello che è successo a Fukushima, e anche in seguito, è stato così forte per me, dal punto di vista emotivo, che mentre intervistavo le persone talvolta mi è capitato di piangere senza riuscire a fermarmi. Ascoltavo storie così terribili e drammatiche, senza soluzione, che mi rendevano frustrata e anche arrabbiata. Dentro di me, convivevano diversi strati di emozioni. Ma tutto questo fermento interiore non era adatto per le news televisive: dovevo trovare un’altra forma per restituire tutto ciò che avevo incamerato. Potevo farlo con l’arte.

Lei ha studiato pittura e fotografia al San Francisco Art Institute e alla Concordia University di Montréal. Come mai?

Avevo solo diciannove anni quando sono andata a San Francisco per studiare arte. Sono nata e cresciuta in Giappone, un paese che, a quei tempi, era tra i più ricchi del mondo. Non mi ero mai posta il problema della fame e di qualsiasi preoccupazione per il futuro. In un certo senso, ero viziata, circondata da pace e sicurezza. Ma a San Francisco, nella scuola d’arte, c’era tanta gente proveniente da paesi diversi e di tutte le età. Ricordo, in particolare, una ragazza iraniana e, nella mia stessa classe, una signora che studiava pittura: aveva sessant’anni e era fuggita dalla Jugoslavia per via della guerra. Ascoltando le differenti esperienze, ho capito quanto io fossi fortunata ma anche, nel bene e nel male, naïf. Sentivo che avevo tanto da imparare, a cominciare dalla mia stessa cultura.

Anche altri artisti, per esempio Hiroshi Sugimoto, sono entrati in contatto con la cultura di origine dall’esterno…

A San Francisco mi chiedevano se conoscessi la cultura zen, la cerimonia del tè, Mishima, i film di Kurosawa e Ozu… ma io non sapevo nulla. È stato il primo gradino per apprendere qualcosa sulla storia e cultura del mio paese. Credo che, avendo perso la seconda guerra mondiale, il Giappone fosse diventato una colonia degli Stati Uniti. L’America voleva cancellare la nostra storia e tradizione: hanno provato realmente ad eliminare dalle scuole i nostri miti, le storie tradizionali. Per due anni hanno proibito le rappresentazioni pubbliche di teatro Kabuki. In qualche modo ci sono riusciti: ancora oggi molte persone non hanno mai assistito a uno spettacolo di Kabuki o di teatro No. Comunque, proprio mentre ero negli Stati Uniti, la mia arte è entrata in realzione stretta con la mia cultura di origine. Dopo otto anni in Nordamerica, al mio ritorno in Giappone, ho perso completamente l’interesse per quello che stavo facendo. Non sapevo cosa fare e ho iniziato a lavorare come giornalista. Dopo dieci anni, in seguito all’incidente di Fukushima, ho riacquistato consapevolezza, trovando una connessione tra la tradizione e l’arte contemporanea.

La pittura e, soprattutto il disegno e l’incisione sono i linguaggi artistici che sente più vicini. Invece, la fotografia?

Facevo soprattutto disegni a carboncino e incisioni, perché consideravo la fotografia troppo facile. Ma, poi, casualmente – ero arrivata tardi e gli altri corsi erano già pieni – l’ho studiata e mi ha cambiato la vita. A San Francisco il mio insegnante era Pirkle Jones. All’epoca era già molto anziano, era stato assistente di Ansel Adams. Con lui ho appreso che la fotografia richiede molta preparazione e lavoro. Ci disse subito che non era era importante avere una macchina fotografica costosa, potevamo usare qualsiasi apparecchio. Poi, una volta finita la pellicola, dovevamo provare a svilupparla e a stampare. La tecnica era basilare, si trattava di stampa a contatto. Ricordo ancora la sensazione di magia che ho provato in camera oscura, la prima volta che ho messo la carta nell’acido dello sviluppo. Continuo a provare la stessa sensazione ancora oggi.

Il suo lavoro è molto vicino a quello di Masao Yamamoto…

Sì, mi piace il suo modo di trovare oggetti. Non cerca qualcosa di speciale andando in posti fuori dall’ordinario. Ripone molta attenzione nello sguardo. Una tazza come questa (Miho indica la tazza del tè sul tavolino, ndr), lui la osserva da diverse prospettive, la guarda e riguarda finché non scatta la fotografia.

Nelle sue fotografie, vengono isolati frammenti del reale che sembrano sospesi come haiku…

Credo che questo faccia parte della cultura giapponese. Lasciamo che le cose siano sospese, senza giudicare o analizzare. C’è un famoso haiku di Basho – furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto – che parla di un vecchio stagno, di una rana che vi salta dentro, del suono dell’acqua. Non viene espresso alcun giudizio. È anche la mia dichiarazione artistica: in primavera i fiori, in estate il crepitìo, in autunno la luna, in inverno la neve. Tutto ciò che vediamo. Non affermo che la luna è bella, dico solo che è la luna, lo stesso con i fiori… Noi giapponesi lasciamo le cose così come sono e aspettiamo, godendone a una certa distanza.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento