I compromessi dell’Academy, le scommesse del cinema

Oscar 2019 Vince «Green Book» di Peter Farrelly, a Cuarón la statuetta per regia, fotografia e film straniero. Netflix, la sala, la politica, un’edizione in equilibrio tra passato e futuro

Oscar 2019 Vince «Green Book» di Peter Farrelly, a Cuarón la statuetta per regia, fotografia e film straniero. Netflix, la sala, la politica, un’edizione in equilibrio tra passato e futuro

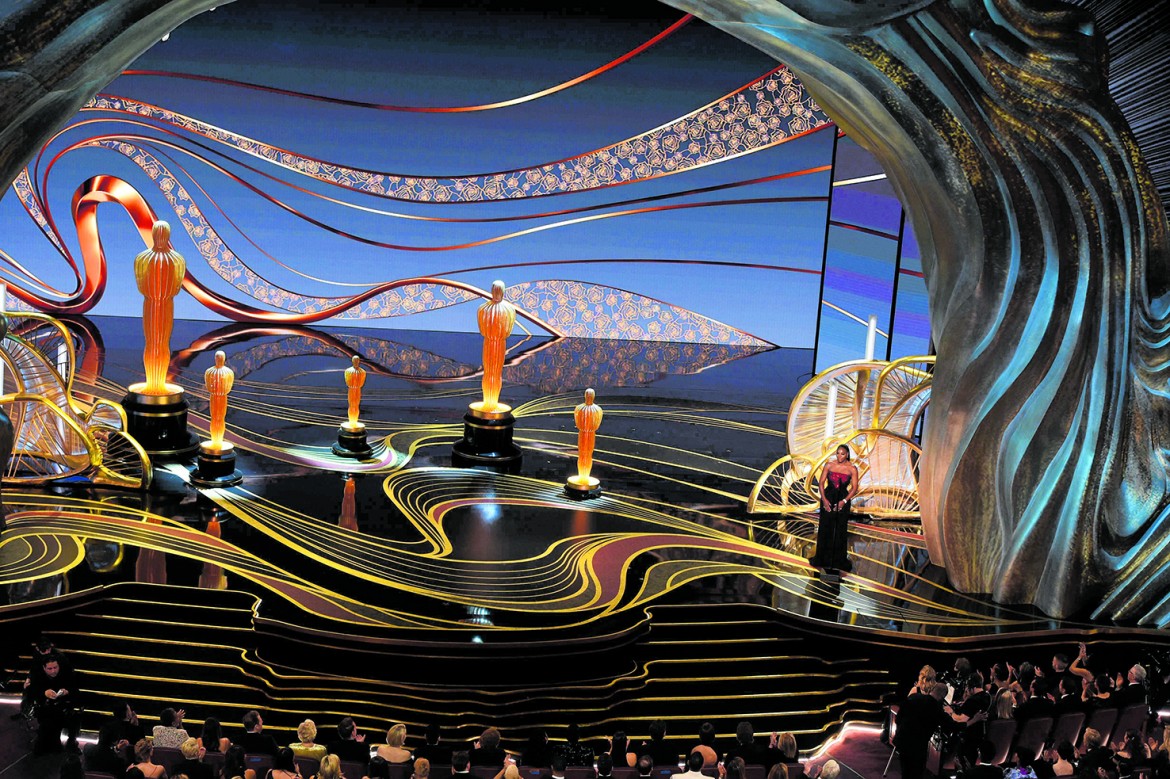

Alla fine l’Academy ha deciso per il compromesso, e non solo sull’affaire Netflix ma anche sul Black Power che è stato la caratteristica di questi Oscar 2019 – sembra lontana anni luce la polemica sull’#Oscarsowhite – a confermare l’attitudine dell’industria hollywoodiana di voler «prendere posizione» rispetto alle questioni politiche dell’anno. La scorsa edizione c’era stato il #MeToo, pure se nessuna regista era stata premiata, stavolta a rispondere al razzismo populista di Trump e dei suoi omologhi nel mondo sono arrivate le nomination e i premi a quei film che mettono al centro la questione african-american e il razzismo in America (migliore attrice non protagonista Regina King per Se la strada potesse parlare, e tre premi, musica, costumi e scenografie a Black Panther).

«STANOTTE davanti al mondo rendo omaggio ai nostri antenati che hanno costruito questo Paese, insieme al genocidio dei nativi. Le elezioni presidenziali del 2020 sono dietro l’angolo: mobilitiamoci tutti per stare dalla giusta parte della Storia, fare la scelta giusta tra amore e odio. Facciamo la cosa giusta!», ha detto Spike Lee quando insieme a David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott ha ritirato l’Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per il suo BlackKklansman (tratto dal libro autobiografico di Ron Stallworth) citando uno dei suoi film più celebri – e ieri Trump in un tweet lo ha accusato di aver fatto «un attacco razzista al Presidente».

Per l’Academy incoronare con quello che è considerato il massimo premio, l’Oscar al miglior film, Spike Lee e il suo BlackKklansman era però troppo radicale, troppo arditi la sua commedia spigolosamente pop così come il suo smascheramento dell’America sovranista. La scelta è caduta dunque su Green Book, la storia (vera) del viaggio nel 1962, attraverso l’America segregazionista del Sud, del pianista nero e gay Don Shirley e della sua guardia del corpo italo-americano, Tony Lip (Viggo Mortesen), che per orientarsi ha come solo strumento il Negro Motorist Green Book, una specie di Lonely Planet con tutti i luoghi destinati – e quelli vietati – ai neri.

Green Book è anche il racconto di un’amicizia che nasce on the road tra due uomini antitetici, il musicista raffinato e l’autista grezzone, e di due solitudini, che affronta con eleganza il razzismo della storia americana dosando emozioni, empatia coi personaggi, dimensione privata e pubblica senza traumi e scontri – l’african-american al contrario redime il bianco. Un film consensuale, insomma, perfettamente sintonizzato con l’idea «politica» degli Oscar, che ha conquistato anche le statuette per la migliore sceneggiatura originale e per l’attore non protagonista, Mahershala Ali (il nome preso dopo la conversione all’Islam nel 1999 da Hershel Gilmore), rivelato da House of Cards, e già premiato nella stessa categoria nel 2017 per Moonlight di Barry Jenkins.

LEE non ha apprezzato la decisione dell’Academy vista la reazione al momento in cui è stato annunciato l’oscar a Green Book – si è diretto verso l’uscita per poi tornare al suo posto e dare le spalle al palco dove erano in corso i ringraziamenti di rito – un gesto su cui non si è voluto esprimere alla conferenza stampa dopo la cerimonia, nella quale è tornato invece sul tema anti-Trump del suo discorso di ringraziamento ricordando i fatti di Charlottesville: «Nel finale del mio film si vede il terrorismo statunitense – l’assassinio di Heather Heyer è stato un atto terrorista. Il presidente degli Stati Uniti non ha condannato il Ku Klux Klan, l’Alt Right e i neonazisti. E il nostro film, vincitore o meno, resisterà alla prova del tempo, e sarà sempre dalla parte giusta della Storia».

Green Book firmato da Peter Farrelly (stavolta senza il fratello Bobby) negli Usa ha ottenuto ottimi risultati al botteghino (67 milioni di dollari di incassi per un budget di 23 milioni), ha alle spalle una produzione di studios (compresa Amblin di Spielberg fra le voci più critiche verso Netflix e simili), è perciò anche il titolo giusto per riaffermare (e rassicurare) la centralità del cinema nei confronti delle piattaforme, Netflix in testa, la cui presenza nell’industria cinematografica continua a essere ragione di inquietudine nonostante l’ingresso «trionfale» tra gli studios hollywoodiani (la Motion Picture Association of America) l’indomani delle nomination.

I rapporti tra la piattaforma e l’esercizio sono ovunque irrisolti, con Roma per la prima volta un film Netflix è uscito in 900 sale nel mondo – ma senza che venissero resi noti gli incassi – e la piattaforma nel 2018 ha investito circa 7 miliardi di euro nella produzione di film e documentari con l’obiettivo di porsi come l’interlocutore privilegiato del cinema d’autore che non trova spazio produttivo negli studios – Cuaròn lo ha ripetuto molte volte che solo grazie al sostegno di Netflix ha potuto realizzare un film parlato in spagnolo e in mixteco con un’attrice protagonista, Yalitza Aparicio, non professionista.

Il regista messicano le ha reso omaggio in uno dei discorsi più «politici» della serata dopo aver ricevuto l’oscar alla miglior regia (quello al miglior film era stato presentato da Javier Bardem con questo commento: «Non ci sono muri o barriere che possano imprigionare l’ingegno e il talento»): «Voglio ringraziare l’Academy – ha detto Cuaròn – per aver apprezzato un film incentrato su una donna indigena, una delle 70 milioni di lavoratrici domestiche senza diritti. Un personaggio che nel cinema storicamente è stato relegato sullo sfondo. In quanto artisti il nostro lavoro è guardare in direzioni ignorate dagli altri, e questa responsabilità diventa ancor più pressante in un’epoca in cui veniamo incoraggiati a distogliere lo sguardo».

LA STESSA logica che promuove Green Book – botteghino e bon ton – sembra motivare anche l’affermazione di Bohemian Rhapsody, migliore attore (annunciatissimo e ribadito dalla musica dei Queen sparata all’inizio della cerimonia) Rami Malek per il ruolo di Freddie Mercury, l’icona dei Queen, pure questa una storia di immigrazione, doppia, il cantante che era di origine parsi – vero nome Farrokh Bulsara – l’attore di seconda generazione nato in America da genitori egiziani. Ma soprattutto il film (che ha conquistato anche le statuette per montaggio, montaggio del suono e suono), iniziato da Bryan Singer – poi cacciato per le accuse di presunte molestie e mai nominato, anzi l’attore nei giorni precedenti agli Oscar lo aveva attaccato – e che doveva essere interpretato da Sacha Baron Cohen, è stato ovunque un successo di incassi, e poco importa se del musicista fa un «santino» artificioso che celebra il gruppo e la musica, sorvolando sull’omosessualità di Mercury e sui suoi conflitti (se musicale doveva essere l’interprete maschile allora perché non il fascinoso/maudit Bradley Cooper?)

«ROMA» delle dieci nomination ne vince tre – la più cocente delusione è stata invece quella del suo diretto concorrente, La favorita che anch’esso con dieci nomination ottiene solo l’attrice protagonista a Olivia Colman – miglior regia (la seconda volta del regista messicano dopo Gravity), fotografia (sempre di Cuaròn) e film straniero, in maggioranza premi all’autore e al suo talento peraltro già riconosciuto. Ma Roma nella cinquina era il titolo migliore, come il film di Spike Lee anche quello di Cuaròn sa affrontare la sua materia con amore, riesce a illuminare contrasti e ambiguità, a rendere una vicenda privata universale e a trovare il tono «giusto» per arrivare al pubblico con scelte formalmente forti.

Certo, gli Oscar sono i premi dell’industria, e non c’è da stupirsi se ne vengono esclusi registi come Schrader, ma davvero «salvare» il cinema significa sceglierne le forme più conservatrici? Forse se anche gli studios cominciassero a rivedere le proprie politiche, e a facilitare quel cinema d’autore oggi in fuga verso Netflix, i rapporti con la piattaforma potrebbero prendere direzioni nuove.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento