Hong Kong, l’Ucraina e il Sud del mondo

L’1 luglio 1997 il mondo assistette al ritorno della sovranità cinese sulla piccola città-stato di Hong Kong a conclusione di 156 anni di dominio britannico: l’Asia, per la prima volta dopo 500 anni, si trovò allora libera da qualsiasi presenza coloniale europea (Macao, passata dalla sovranità portoghese a quella cinese nel dicembre 1999, era informalmente sotto il controllo di Pechino già da due decenni).

Nell’ultimo mese un ampio numero di articoli ha fatto luce sull’anniversario e sui cambiamenti occorsi in questi ultimi 25 anni. Ciò è comprensibile, non ultimo in considerazione delle violazioni delle libertà fondamentali delle quali si sono macchiate le autorità di Pechino a Hong Kong: un tema peraltro affrontato anche in una risoluzione approvata dal Parlamento europeo lo scorso 20 gennaio.

Nella quasi totalità dei dibattiti legati a Hong Kong – città nella quale l’inglese precede il cinese nella segnaletica stradale – continua invece a mancare “il peso della storia”. Hong Kong venne ceduta alla Gran Bretagna a seguito della Prima Guerra dell’Oppio del 1839-42: un’aggressione militare compiuta dalla Gran Bretagna contro la Cina per via della decisione dell’imperatore cinese di rendere l’oppio illegale, nonché del suo impegno a inasprire i divieti sull’uso della droga. In questo senso, come scrisse lo storico Ralph Arnote, l’enclave di Hong Kong rappresenta per molti versi “un premio del colonialismo britannico (a prize of British colonialism”) .

Dalla prospettiva di milioni di persone in Asia, è opportuno in primo luogo fare luce su questo retroterra e su come le autorità britanniche hanno lucrato e sfruttato per secoli l’oppio e la salute delle popolazioni locali. Essere consapevoli dell’omissione di questi aspetti – è infatti molto raro che se ne discuta a Londra o nelle altre capitali europee – ci aiuta a comprendere la ragione per la quale gli attuali appelli legati ai “diritti e alle libertà” appaiono a molte popolazioni locali come superficiali, prima ancora che strumentali.

L’esempio di Hong Kong è lì a ricordarci che le cicatrici della storia assumono contorni diversi quando vengono lette dalle prospettive del “Sud del mondo”. In altre parole: la sete di libertà e giustizia è presente in tutte le latitudini (e ancor di più tra i popoli governati da regimi dittatoriali), lo stesso non può dirsi per la consapevolezza delle radici più profonde dei grandi temi del nostro tempo.

Si prenda come esempio l’epocale questione legata ai cambiamenti climatici. Il caso specifico degli Stati Uniti, dove risiede circa il 5 per cento della popolazione mondiale, è in questo senso paradigmatico. Si tratta di un Paese che ha prodotto, nel corso del Novecento, circa il 30 per cento dell’intero ammontare delle emissioni di diossido di carbonio. Tali numeri appaiono ancora più significativi qualora si decida di includere nell’analisi la Cina (7% del totale delle emissioni di diossido di carbonio), l’India (2%) e l’Europa (22%). Le emissioni pro capite registrabili in India e Cina sono ancora oggi “del 50-80% inferiori alla media mondiale”. Senza contare che un Paese come lo Sri Lanka, la cui aspettativa di vita è simile a quella degli Stati Uniti (un anno e mezzo di differenza tra i due paesi), utilizza circa l’88% in meno di risorse rispetto al Paese nordamericano e, su base pro capite, circa il 94% in meno di emissioni.

A ben vedere, questi numeri e le considerazioni finora espresse dicono molto anche sulle ragioni per le quali solo pochi stati del mondo – nei quali vive il 16 percento della popolazione globale – si sono uniti ai paesi occidentali nel sanzionare l’attuale aggressione russa contro l’Ucraina. Pur consapevoli che quella in corso in Ucraina sia un’invasione illegale e immorale, i rappresentanti politici della vasta maggioranza della popolazione mondiale (e non, semplicemente, “alcuni paesi autocratici”) sono sempre più critici riguardo il sistema finanziario mondiale (il 95% delle riserve monetarie globali è detenuto in valute occidentali) e ritengono che i tempi siano maturi per un ripensamento degli equilibri internazionali, degli ordini globali e del peso della storia.

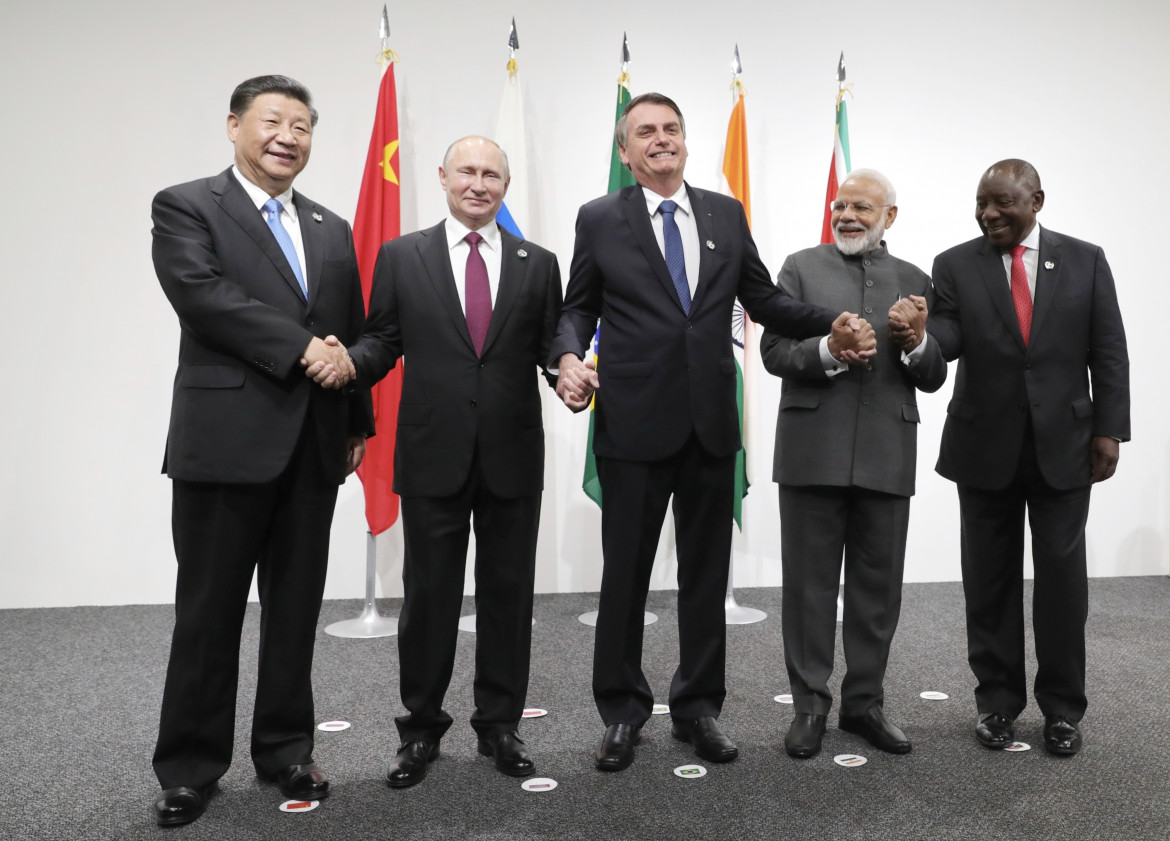

Alla luce di tutto ciò è lecito a questo punto chiedersi quale mondo ci attende. Il conflitto in Ucraina ha spinto gli stati europei ad abbracciare sempre più l’agenda e gli interessi della Nato, mentre molti paesi in Oriente hanno scelto di far parte di un nuovo ordine geopolitico trainato dai paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). Essi ambiscono, tra altri obiettivi, a raggiungere una “reglobalizzazione selettiva”, ovvero una riconfigurazione macro-regionale dell’economia mondiale finalizzata a diluire il predominio del dollaro e a mitigare le reciproche sanzioni imposte dalle principali economie in relazione alle tensioni geopolitiche in atto.

Lo scontro tra questi due ordini globali continuerà a produrre una serie di crescenti attriti, tanto su scala locale che mondiale. Quello russo-ucraino rimarrà, dopo questa fase emergenziale, un conflitto semi-congelato per decenni, che minaccerà la stabilità internazionale e che periodicamente ripiomberà in nuovi scontri.

In ogni guerra, locale o globale che sia, ci sono gli sconfitti e i vincitori. I primi continueranno a essere rintracciabili nelle fasce più povere e marginalizzate delle popolazioni coinvolte, così come anche, oggi più che mai, nell’ambiente. Quanto ai vincitori, vanno e continueranno a essere individuati nelle industrie delle armi e nei circoli di potere che gravitano intorno ad esse e che da sempre si nutrono di narrazioni semplici che parlano alla pancia (e dunque agli istinti) delle persone. D’altronde, come scrisse George Orwell, “Ogni guerra, quando arriva, o prima che arrivi, non viene presentata come guerra, ma come autodifesa contro un folle assassino”.

– Professore, Università di Torino; direttore collane editoriali dell’istituto Affari Internazionali (IAI)

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento