Heinz Holliger, squisitezze del Novecento

In queste pagine ci si chiede spesso che cos’è il contemporaneo in musica. In genere si risponde, sulla scorta di un noto libro di Giorgio Agamben, che è quel quid di dissidente rispetto al tempo che si vive, quel quid di «inattuale» direbbe il filosofo di Homo sacer, che si può rintracciare nello spirito di certe composizioni o improvvisazioni. Ottima risposta. Ma nella classificazione tuttora in vigore per musica contemporanea si intende la musica che si è fatta a partire da una rivoluzione compiuta all’inizio del secolo scorso dal gruppo viennese che stava attorno ad Arnold Schönberg. Si intende questo o la classificazione, reale o ipotetica, è più complicata? Difficile quesito ma quesito legittimo. Intanto ci sarebbe da distinguere il «moderno» dal «contemporaneo».

Perché curiosamente non si pensa tanto all’Igor Stravinsky del Sacre du printemps quando si riflette sul concetto (o classificazione) di musica contemporanea: al massimo si attribuisce a quel compositore in quel momento della sua carriera (1913) un’idea di modernità. Non c’è la rottura con la tonalità che invece c’è in Pierrot lunaire di Schönberg presentata al pubblico nello stesso periodo (1912). Eppure il Sacre è dirompente, eppure non si potrebbe pensarlo al di fuori della civiltà urbana, delle macchine, del superamento dei tabù, del trionfo in musica della dissonanza. Poi ci sono altre varianti da considerare.

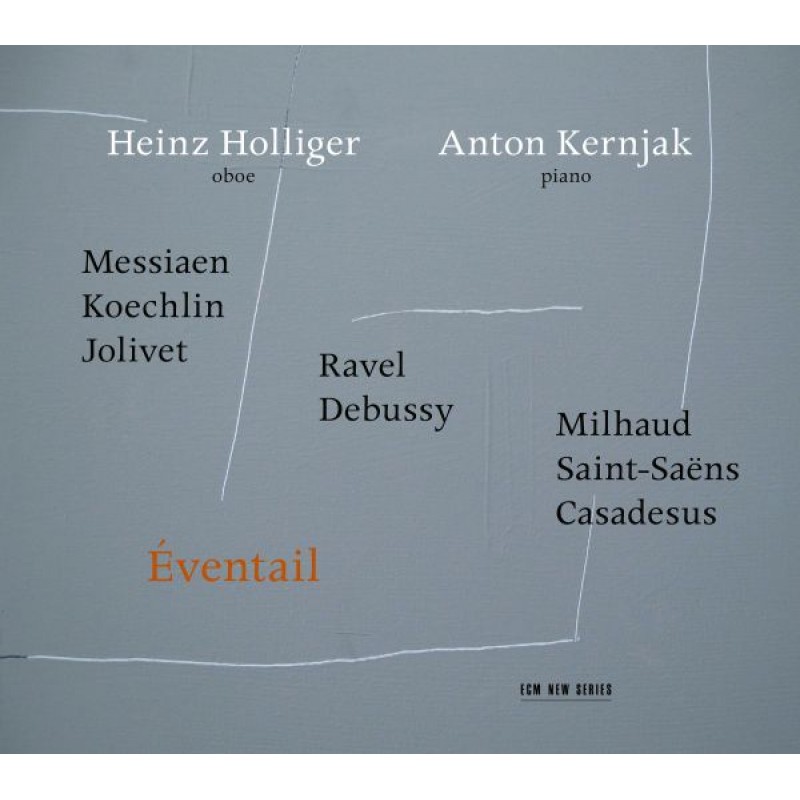

La cronologia, per esempio. Negli stessi anni (e successivi) in cui Stravinsky da un lato e Schönberg dall’altro attuavano le loro rivolte sonore, che si vedano moderne o contemporanee conta poco (sono contemporanee assai per il loro spirito di dissidenza), altri compositori importanti scrivevano le loro partiture tenendosi ben lontani dall’aura di rivolta. Tutto questo viene in mente mentre si ascolta Éventail, il nuovo cd della Ecm dedicato alla musica francese della prima metà del Novecento affidata alle preziose interpretazioni di Heinz Holliger, oboista eccellente (anche famoso compositore per l’appunto «contemporaneo»).

Un bel po’ di nomi: Debussy, Ravel, Milhaud, Messiaen, Saint-Saëns, Casadesus, Koechlin, Jolivet. Ora, Debussy era considerato da Pierre Boulez il padre della neoavanguardia, Ravel è considerato da Salvatore Sciarrino il padre della componente «materica» della musica d’oggi. Messiaen è stato un contemporaneo a tutto tondo in tanti lavori ma non lo sembra mica tanto in Vocalise-Étude (1935) e Morceau de lecture (1942). Jolivet: ecco uno, l’unico in questo album, che fa pensare al moderno. Gli altri si librano felici e sapienti in un limbo di atmosfere che evocano il passato e il classico della musica. Ma che squisitezze, però!

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento