Harris l’amico jamesiano, «le nostre stanze dormono in noi…»

Eccentrici inglesi: la scomparsa di John Harris Nella piccola casa di Limerstone Street, a Londra, fu officiante della religione degli oggetti: che svaniscono insieme a chi li ha trovati, amati, collocati...

John Harris nella sua casa di Badminton, nel sud Gloucestershire – Derry Moore

John Harris nella sua casa di Badminton, nel sud Gloucestershire – Derry MooreEccentrici inglesi: la scomparsa di John Harris Nella piccola casa di Limerstone Street, a Londra, fu officiante della religione degli oggetti: che svaniscono insieme a chi li ha trovati, amati, collocati...

Conobbi John Harris quando avevo una trentina d’anni: a presentarci fu Anthony M. Clark, americano (mentre John era inglese) e già direttore dell’Institute of Art di Minneapolis dal 1963. Conoscevo Tony attraverso un’amica lucchese, Isa Belli Barsali: la ragione era una piccola mostra che si fece nella città toscana in onore di Pompeo Batoni, di cui Clark era il più noto specialista. A quella rassegna tenutasi nel 1967 incontrai altri studiosi inglesi, fra i primi John Fleming e Hugh Honour che stavano per acquistare una casa vicino a Lucca stessa e mi aiutarono a redigere alcune schede per il catalogo. Una cosa portò per mano l’altra e non molto tempo dopo, a Londra, Clark mi fece invitare a Limerstone Street, a Chelsea, dove vivevano John Harris e sua moglie Eileen, americana e storica dell’arte, allieva di Rudolph Wittkower.

L’inaugurazione della mostra del Batoni fu un’occasione divertente: l’introduzione venne fatta da Francis Haskell che parlava un italiano curioso mettendo in risalto anche la vita privata del famoso ritrattista e notando la sua simpatia per gli animali oltre che per le persone. Non parlava solo di ductus, di cronologia e di altre amenità e lo faceva con tale maestria da rendere ogni suo intervento straordinariamente originale.

Una decina d’anni dopo toccò a me dare a John Harris la notizia della morte di Tony Clark a Roma, nel 1976. John mi scrisse una lettera che ancora conservo e qui traduco alla buona: «che tristezza; piangiamo di non essere a Roma a seguire la bara salmodiando pavane per il nostro cicerone defunto. Erigiamogli un monumento. Mi mancherà quella mesta faccia baffuta, avrebbero dovuto seppellirlo proprio lì dove cadde, a villa Doria Pamphilj». Erano molto diversi: Tony, nonostante il diminutivo con cui lo chiamavamo tutti, era un gigante fragile che morì presto, a cinquantatré anni, mentre John, d’aspetto delicato, è vissuto a lungo fino a qualche mese fa.

Tony mi consigliò allora di stare molto attento ad ogni cosa che John diceva: si trattava infatti di un uomo dalla rara intelligenza, curioso di ogni cosa e soprattutto dotato di un occhio formidabile. Le sue pubblicazioni sono vaste e la sua importanza come collezionista impressionante. Venne presto considerato un grande savant della grafica architettonica divenendo il più importante conservatore del Royal Institute of British Architects, il Riba, sistemato accanto al Courtauld Institute of Art, dove divenne amico e vicino dell’allora onnipossente Anthony Blunt, tutt’altro essere umano, misterioso e difficilmente comprensibile, elegante e astratto come lo sono molti membri dell’aristocrazia inglese. John condivideva questo modo di fare ma in altro modo, generoso con tutti e ancor più disponibile con gli studiosi di ogni genere ed età.

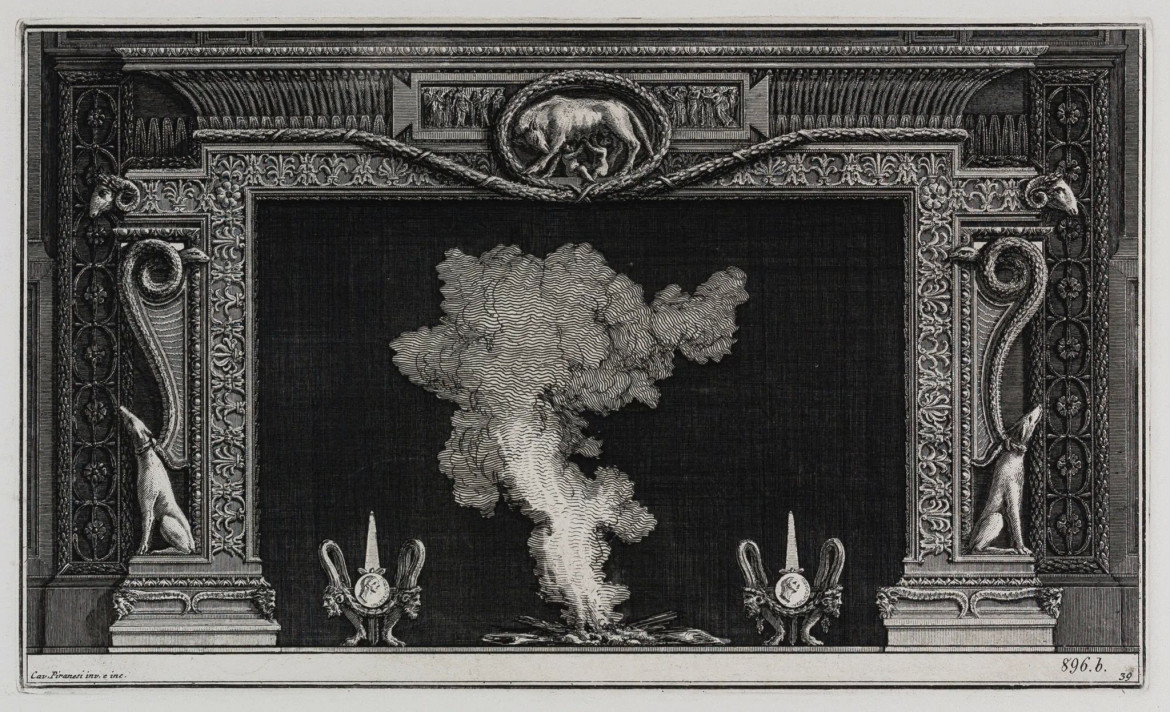

La casa degli Harris era piccola ma stracolma di oggetti magnifici, di libri e di stampe, lavori che allora si potevano acquistare a prezzi molto ragionevoli. John era un acquirente maniacale, spesso comprava dei doppioni quando li trovava a poco prezzo ed era sempre disposto a cederli con un guadagno inesistente: mai nulla mi costò così poco come un bell’esemplare della prima edizione delle Diverse maniere di adornare i cammini del 1769, che a tutt’oggi è stato l’acquisto più vantaggioso che abbia fatto del Piranesi nella mia non breve esistenza.

Gli anni cominciarono a passare e l’amicizia divenne sempre più sicura. Ecco quanto scrissi per i suoi ottant’anni nel 2012: «John Harris festeggia i suoi ottant’anni a Badminton vicino a Bath. Vive sempre di meno a Londra e sempre più in un cottage – così si chiama una piccola villa di pietra nobilmente piazzata accanto ad un lago minuscolo ombreggiato da salici – vicino alla grande casa del Duca di Beaufort. John ha scritto diversi libri sull’architettura inglese e due sulla propria vita di cui diremo fra poco. Già sappiamo che era un collezionista di genio, un uomo generoso e bello, agile come uno scoiattolo. Gli piacciono gli objets trouvés, le invenzioni bizzarre, gli avori, i bronzi e il buon vino. Sua moglie o, meglio, sua complice ha pubblicato una biografia su Robert Adam, un capolavoro. Non molta gente, oggi, scelta con cura come il menu. È venuto anche il padrone di casa. Ci conosciamo tutti da mezzo secolo e fu David Somerset (ora si chiama David Beaufort) a farmi studiare il Badminton Cabinet, il mobile più caro venduto al mondo. Ecco David, il profilo da medaglia medievale e le scarpe più strette che lunghe, lucidate come lame di scimitarra al tempo del suo bisnonno: parla con l’intonazione di Laurence Olivier e di John Gielgud. Dal laghetto vicino, un cigno sembra guardarci di sbieco».

Mi viene ora in mente un celebre romanzo di Henry James. La protagonista è ammaliata dalla proporzione perfetta degli ambienti e da quanto essi ospitano: «Si avvide di quanto poco avesse a che fare l’avidità con quel rigore; non si trattava del desiderio di possesso ma del bisogno di essere fedeli ad un credo e leali ad un’idea. L’idea era certamente nobile, quella della bellezza» (The Spoils of Poynton). In Poynton non esiste la descrizione di una stanza ma solo la sua evocazione con una tecnica paragonabile a quella degli impressionisti: socchiudi gli occhi e l’immagine è quasi netta. Poynton resta the record of a life e brucia fino alle fondamenta in un fuoco purificatore. Esattamente l’opposto di quanto accadrebbe se nulla venisse toccato – la mummificazione. Apparentemente tutto potrebbe essere conservato ma vi è un fattore che non ci sopravvive mai, il profumo di un’epoca, il pulviscolo che fa vibrare the things, come scrive senza mai spiegarsi James.

Qualcosa del genere racconta John Harris in No Voice from the Hall. Early Memories of a Country House Snooper (Londra, 1998) a proposito di una delle grandi case britanniche a cui ha voluto legare la storia della propria vita. Erddig, nel Galles settentrionale, è una delle poche dimore sopravvissute fra quelle descritte nel volumetto di cui parliamo. Harris riuscì a visitarla negli anni cinquanta: «Tutto sembrava congelato nel tempo ma non necessariamente in rovina anche se era palese che qualcosa in quel luogo vacillava». Nell’angolo di una stanza si scorgeva una coppia di consoles con piani in verre églomisé uno dei quali era stato rotto dal proprietario più di sessant’anni prima – c’era ancora il martello accanto ai frammenti di vetro dipinto. L’aneddoto ha qualcosa di surreale nella sua veridicità e tutto il libro è composto di fatti curiosi quando non stupefacenti. Il sapore è malinconico e si ha l’impressione che buona parte della psiche dell’autore sia rimasta imprigionata in quelle stanze.

Il periplo lungo e triste degli anni del dopoguerra fra decine di country houses che avevano fatto gloriosa la campagna inglese è seminato di morte. John racconta come solo nel 1955 furono abbattute centoquindici di quelle ville: intere boiseries, centinaia di camini, finimenti di mobili e di arredi di ogni tipo, dai lampadari agli alari, dai tendaggi ai quadri, stampe e tutta l’ineffabile parafernalia che racchiude meglio dei capolavori gli usi e costumi di un intero popolo, vennero dispersi ai quattro venti, povere incarnazioni della civiltà. Quelle pagine diventano un sunto della sconfitta di un impero che perse la guerra dopo averla vinta.

John Harris ha seguito le peripezie di questo processo stilandone il certificato di morte nella memorabile mostra Destruction of the Country House (1974), da lui curata nel Victoria & Albert Museum insieme a Marcus Binney e Roy Strong. Le colpe elencate nel suo volume sono molte, atti di distruzione che si equivalgono a quelli di celebri capolavori. C’è anzi da dire che la scomparsa di centinaia di questi edifici è ai nostri occhi più dannosa per la civiltà inglese di quanto lo potesse essere quella di singoli capolavori. L’armonia fra architettura, paesaggio e giardino, la mescolanza di arredi comodi e di altri lussuosi, di quadri e di oggetti provenienti da ogni dove e di antichità classiche costituisce uno dei raggiungimenti artistici più convincenti dell’evo moderno.

In un secondo volume, Echoing Voices: More Memories of a Country House Snooper (Londra, 2002), Harris parla ancora di case ma soprattutto di persone: lo fa con grazia non esente da maldicenza – indispensabile per chi, come noi, si dedica allo studio di mobili, architetture, giardini, dipinti e ha bisogno di contatti umani. La nostra guida si interessa dei fatti che distinguono le persone, di tutto ciò che le rende diverse – divertenti o antipatiche. Si viene così a formare un compendio di eccentrici inglesi che trova precedenti letterari in scrittori come Edith Sitwell e Lytton Stratchey.

Uno dei protagonisti di questa genia era Sir Francis Watson che conobbi bene. Attraverso Watson, John incontrò molte persone eccezionali, primo fra tutti Richard Penard y Fernández, un ricco diplomatico argentino. Chiunque si sia interessato all’arte francese conoscerà molti oggetti provenienti dalla sua collezione, che venne venduta nel 1960 al Palais Galliéra. Penard dava appuntamento nel suo magnifico appartamento alle undici di sera («I’am nocturnal»). Abitava vicino al Quai d’Orsay, una casa che conteneva la crème de la crème: le boiseries erano perfette, i mobili di Roentgen, di Carlin, di Jacob, di BVRB, i bronzi di Caffieri e di Gouthière, un busto del Cardinal Richelieu di Bernini. Le serate finivano alle due e mezzo di notte, in un tripudio di champagne di buona annata e delle migliori patisseries della città.

Penard dormiva in un letto appoggiato maldestramente contro le scale e mai nella sua preziosa stanza da letto. Una notte si alzò improvvisamente, cadde dalle scale e morì sul colpo. Poco dopo ci fu la vendita di cui si è detto dove la maggior parte degli oggetti fu acquistata dal Louvre, dai Wrightsman e da Mrs Mellon, la crème de la crème di nuovo.

Uno dei ritratti più riusciti del secondo volume di memorie di John è quello di «Madame Vicaire»: in realtà si trattava di un uomo, David Vicary, che finì come un barbone. L’immagine più poetica e maligna del volume ha luogo invece a Osleworth Valley, un posto incantato dove «ci sembrò di vedere un unicorno. Purtroppo era, come scoprimmo dopo, Bruce Chatwin nudo fatta eccezione per i sandali».

Per John Harris le case e le collezioni erano talmente legate a chi le abitava e le creava da perdere l’anima quando il loro ideatore periva, così come l’anima fugge dal corpo del morto. Un interno non può mai essere trasferito in un museo: è un innamorato che sviene lontano dall’amata e si trasforma in una mummia. Ornare una stanza è una via crucis, un’iniziazione che porta il credente di altare in altare finché raggiunge la rivelazione. Eccolo dire meglio di me: «Le nostre stanze dormono dentro di noi. La maggior parte di esse non si desta mai alla vita, oppure si lascia ad un arredatore l’incarico di dar loro la sveglia, di sostituirsi al ventre materno che mette assieme i pezzi e i frammenti dei detriti di un’esistenza».

Per costruire le sue «stanze della vita» John ha passato molti anni alla ricerca di objets trouvés nei posti più svariati del suo paese e di molti altri ancora ma ha contato sempre su un aiuto impareggiabile, quello di sua moglie Eileen.

Ma per capire veramente chi siano stati John e Eileen Harris bisognerebbe aver trascorso qualche giorno in loro compagnia nella piccola casa di Limerstone Street a Londra e nel cottage di Badminton: d non si desta mai alla vita, oppure si lascia ad un arredatore l’incarico di dar loro la sveglia, di sostituirsi al ventre materno che mette assieme i pezzi e i frammenti dei detriti di un’esistenza».

Per costruire le sue «stanze della vita» John ha passato molti anni alla ricerca di objets trouvés nei posti più svariati del suo paese e di molti altri ancora ma ha contato sempre su un aiuto impareggiabile, quello di sua moglie Eileen.

Ma per capire veramente chi siano stati John e Eileen Harris bisognerebbe aver trascorso qualche giorno in loro compagnia nella piccola casa di Limerstone Street a Londra e nel cottage di Badminton: due sunti di umanità e di grazia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento