González-Palacios, il romanzo storico del mobile a Roma

Alvar González-Palacios, "Il Mobile a Roma dal Rinascimento al Barocco", Ugo Bozzi editore Lo storico dell'arte ci trasporta in un mondo affascinante dove, tra sconosciuti ma spesso strepitosi marmorari, intagliatori, ebanisti, si muovono anche le ombre dei giganti, Raffaello o Bernini. Il dettato è cartesiano, metodo la saggezza: più ricerche di archivio che attribuzioni. Il volume è impeccabile come qualità delle immagini

Scarabattola Ottoboni, particolare del sostegno: lo stile, secondo AGP, ricorda altri lavori da lui attribuiti a Johannes-Jakobus Reyff

Scarabattola Ottoboni, particolare del sostegno: lo stile, secondo AGP, ricorda altri lavori da lui attribuiti a Johannes-Jakobus ReyffAlvar González-Palacios, "Il Mobile a Roma dal Rinascimento al Barocco", Ugo Bozzi editore Lo storico dell'arte ci trasporta in un mondo affascinante dove, tra sconosciuti ma spesso strepitosi marmorari, intagliatori, ebanisti, si muovono anche le ombre dei giganti, Raffaello o Bernini. Il dettato è cartesiano, metodo la saggezza: più ricerche di archivio che attribuzioni. Il volume è impeccabile come qualità delle immagini

Anche il profumo della carta è buono, non parliamo della qualità di stampa delle fotografie, praticamente impeccabile. Non è comune trovare un libro di questo livello nel settore dell’editoria d’arte: Il Mobile a Roma dal Rinascimento al Barocco di Alvar González-Palacios, pubblicato da Ugo Bozzi Editore (pp. 507, figg. 325, euro 300,00)

L’autore è un riconosciuto specialista dell’argomento. Per averne conferma basterebbe scorrere la bibliografia del volume e contare le voci che ha firmato nel corso di molti anni di lavoro. Ora però siamo di fronte a una sorta di repertorio, scritto in forma saggistica. Quindi non aspettatevi le schede delle opere, forse sarebbe stato troppo. Al contrario il libro si legge come un romanzo storico, almeno questo è l’effetto che ha fatto a me, un non specialista. Intendiamoci, si tratta di un testo documentatissimo, AGP conosce perfettamente i rischi delle attribuzioni applicate alle arti decorative, sempre pericolosamente pronti a trasformarsi in passi falsi tradendo anche lo studioso più esperto. Quindi l’ossatura del libro è costituita da ricerche d’archivio e documenti, chiamati in causa per spiegare opere e contesti storici. Dire che è il libro di una vita sarebbe falso, tuttavia le pagine iniziali intitolate «ricordi e ringraziamenti» lo fanno balenare alla mente.

Il primo capitolo è un Avvio allo studio del mobile nella Roma del Quattrocento, organizzato seguendo la successione dei papi, da Martino V (eletto nel 1417) a Pio III (eletto nel 1503). In quest’area sottoposta all’indagine AGP ha usato in modo intelligente le opere figurative del tempo, trasformandole in fonti visive. Mi spiego meglio: in assenza di molti arredi citati dai documenti è giocoforza tentare di visualizzarli, ad esempio come le sedie realizzate nel 1472 da Giovannino de’ Dolci che AGP suggerisce di immaginare simili a quella su cui appare sprofondato Sisto IV nel celebre affresco di Melozzo da Forlì raffigurante la Nomina di Plàtina a prefetto della Biblioteca Vaticana.

Il ritmo cambia con Il Cinquecento, tra ipotesi e dubbi. Le ipotesi sono legate all’intrigante idea che dietro i meravigliosi porte e sportelli intagliati da Giovanni Barilli per Leone X si muova l’ombra di Raffaello. I dubbi riguardano la possibilità che «non esistano mobili antichi». Può sembrare una frase paradossale ma AGP la usa per raccontare la sua esperienza di studio condotta sugli antichi mobili italiani conservati alla National Gallery of Arts di Washington, quando si accorse che la stragrande maggioranza di essi fosse stata ampiamente manipolata e rifatta. Dopo aver veicolato questo dubbio inquietante (il lettore farà un salto sulla sedia) AGP riprende con passo falcato a esaminare vari cassoni cinquecenteschi, alcuni straordinariamente ornati e istoriati, realizzati a Roma, in prevalenza da maestranze toscane. Con lo Stipo Farnese (circa 1579) entra in scena Flaminio Boulanger, autore, oltre che dell’arredo principesco appena menzionato, anche della cornice che ancora oggi racchiude l’Adorazione dei Magi di Tiziano all’Ambrosiana di Milano e, soprattutto, artefice dell’impressionante soffitto della basilica dell’Aracoeli.

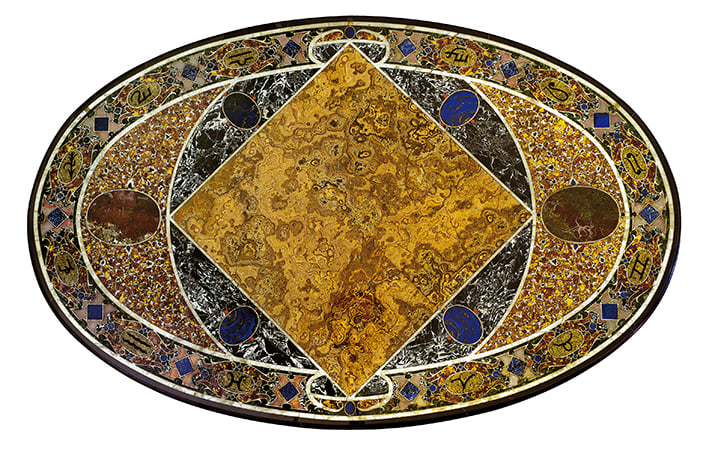

AGP definisce i tavoli intarsiati eseguiti a Roma nel Rinascimento «uno degli aspetti più felici delle arti decorative italiane». Effettivamente i numerosi esemplari illustrati nel libro lasciano a bocca aperta, dal Tavolo Farnese a quello di Don Rodrigo Calderón. Resta aperta la questione dell’intenso scambio tra Roma e Firenze: mentre nel secondo caso abbiamo a disposizione una ricca documentazione (quella Granducale), nel primo la faccenda si fa molto più intricata e frammentaria. Il racconto della riscoperta e dello studio del Tavolo Farnese, conservato al MET, è esemplare per capire quali siano gli ostacoli che uno studioso prudente è costretto costantemente a superare.

AGP va giustamente orgoglioso dell’identificazione del Tavolo di Bindo Altoviti, realizzato su disegno di Giorgio Vasari da Bernardino di Porfirio da Leccio. È lo stesso inventore a parlarne diffusamente nelle Vite (1568) e la descrizione si concentra sui materiali impiegati e sul loro valore economico, giudicato astronomico: «Finì, non è molto, col disegno del Vasari, (un tavolino) che è cosa rara, commesso tutto nello alabastro orientale, ch’è ne’ pezzi grandi di diaspri e elitropie, corgnole, lapis et agate, con altre pietre e gioie di pregio che vagliono venti mila scudi».

La porzione più ampia del libro indaga il secolo XVII, sviluppato in sei capitoli. D’ora in avanti dovrò essere ancora più sintetico. Nella prima parte sono passate in rassegna le principali committenze che cadono nell’età di Paolo V, poi quelle per i Barberini, con Urbano VIII in testa. Menziono solo il supporto in legno intagliato e dorato fatto realizzare nel 1629 da Francesco Barberini per mettere in cornice una prova d’affresco di Guido Reni (definito da Antonio Canova: «un putino che dorme divino»), arredo che AGP identifica grazie a un pagamento versato in favore di Pietro Paolo Giorgetti. Negli anni del pontificato di Urbano VIII hanno proliferato cornici e altaroli con pietre dure che, generalmente, hanno al centro dipinti su rame o su pietre semi preziose. Nel libro ne sono indagati un buon numero, tutti ancorabili a maestranze romane.

Il capitolo dedicato a Gian Lorenzo Bernini si apre con un articolo che AGP aveva pubblicato sul «Burlington Magazine» nel 1970, relativo al piedistallo ligneo del San Lorenzo ora agli Uffizi (all’epoca ancora in collezione Contini Bonacossi). Con grande onestà intellettuale l’autore afferma che la prima parte del testo: «sarebbe oggi da emendare in diversi punti. Ma preferisco lasciarla così com’è, anzi come era, perché mi appare una testimonianza dello stato degli studi sulle arti decorative romane di cinquanta anni fa e soprattutto di quanto questi studi siano progrediti, in parte, spero, anche per mio contributo». Il lettore, a questo punto, si trova immerso in un saggio che dovrebbe percepire come «antico» ma che in realtà scoprirà «moderno», perché lo stile cartesiano di AGP si basa sull’osservazione e sui dati di fatto, quindi è improntato a un metodo che sentirà naturalmente familiare. Per quello che può valere il mio parere trovo l’attribuzione del piedistallo a Bernini ineccepibile.

Come volevasi dimostrare il capitolo dedicato al più grande scultore dell’Europa barocca accatasta altre prove, altri materiali che mostrano il geniale artefice all’opera con invenzione di tavoli, tavolini e persino un inginocchiatoio, fatto di rocce e cespi di foglie intagliati nel legno. Certo non vien voglia di usarlo, perché deve essere piuttosto scomodo per le ossa delle ginocchia.

Vorrei ora soffermarmi sull’Orologio di Saturno di Palazzo Ruspoli perché cade a questo punto del libro e poi perché l’autore l’ha scelto come immagine di copertina, dopo averla definita «una delle opere più rare del Barocco romano». Dopo aver descritto la complessa costruzione del meccanismo che governa l’orologio di Giuseppe Campani e aver chiarito gli aspetti iconografici della rappresentazione di Saturno-Kronos, AGP compie quello che in prima battuta sembrerebbe un vero e proprio azzardo, attribuendo la scultura dorata allo svizzero (di Friburgo) Johannes-Jakobus Reyff. Lo fa su basi eminentemente stilistiche, appoggiandosi su un tappeto di notizie relative a Reyff: il suo trasferimento a Roma nel 1644 e, soprattutto, la documentata esistenza di un suo orologio (non ancora rintracciato), ugualmente costituito da una figura umana a grandezza naturale, così descritto nei documenti dell’epoca: «la Statua d’un Pellegrino, grande al naturale messa à oro inginocchioni in atto di far oratione, il quale finge dir la corona (del rosario); detto Pellegrino manda giù ogni quarto d’hora un’Ave Maria, ò sia segnale piccolo, e doppo il terzo manda un’Pater Noster, ò sia segnale grande». A questo punto ci si aspetterebbe una descrizione ecfrastica dell’Orologio di Saturno e un puntuale confronto con le peculiarità stilistiche delle altre opere certe di Reyff ma AGP passa a un nuovo argomento, lasciando parlare unicamente le immagini.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento