«Godland», il paesaggio del mito nella bellezza delle immagini

Al cinema Nel suo film il regista islandese Hlynur Pálmason prova a inventare un immaginario del suo Paese. Un prete perduto nell’Islanda del XIX secolo, la colonizzazione danese, l’impossibile incontro

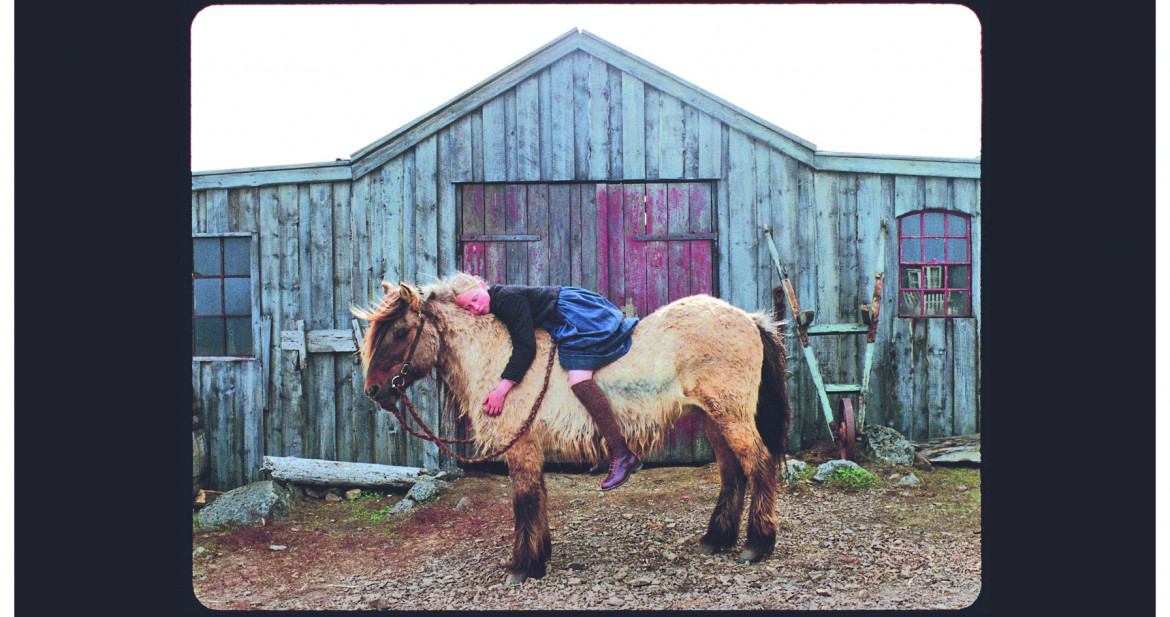

Una scena da «Godland»

Una scena da «Godland»Al cinema Nel suo film il regista islandese Hlynur Pálmason prova a inventare un immaginario del suo Paese. Un prete perduto nell’Islanda del XIX secolo, la colonizzazione danese, l’impossibile incontro

Godland, la terra di dio. È davvero questo che cerca Lucas, giovane prete danese inviato a costruire una chiesa in una zona remota dell’Islanda, colonia guardata con disprezzo? Ma cosa è poi «la terra di dio»? L’anziano prelato nell’investirlo di una missione – che porta in sé l’essenza del colonialismo – gli raccomanda di «adattarsi» ai costumi locali: può essere una strategia, una dote, o solo la «lezione» di chi ormai, come ammette nella conversazione, si è lasciato alle spalle qualsiasi afflato utopico e gode dell’ottimo cibo e delle comodità del suo ruolo. A cosa allude però quell’impossibile utopia?

Lucas (Elliot Crosset Hove) sceglie la strada più lunga, vuole conoscere il paese in cui sta andando, vederne gli abitanti senza sapere che non incontrerà nessuno. Con sé porta la croce per la chiesa e una pesante macchina fotografica, il suo compito è anche quello di «documentare» le genti e i luoghi. Non è però neppure la ricerca di uno «sguardo» rispetto all’«altro» che sembra interessare il prete, nonostante la cura nel comporre le proprie inquadrature per le fotografie che colleziona, con grande ostinazione. La stessa cura che Hlynur Palmason mette nelle sue immagini cercando un’«esperienza fisica per restituire la potenza del cinema»; e dunque filma per due anni dallo stesso punto un ghiacciaio in modo da coglierne le diverse sfumature di luce nel tempo e nelle stagioni, o per un anno la decomposizione del cadavere del cavallo di suo padre. Anche qui però la «relazione» – con tutti gli interrogativi che pone – non è centrale, i suoi riferimenti non sono Nanook of the North o i lavori Jean Rouch, il viaggio del suo prete, perennemente stupefatto, si colloca piuttosto nell’aspirazione al paesaggio del mito. Un western islandese lo hanno definito da più parti, dopo la presentazione allo scorso festival di Cannes, e questo è nei suoi riferimenti (e citazioni) il terzo film (dopo Winter Brothers, 2017; A White, White Day, 2019) di Palmason, autore emergente, molto apprezzato dalla critica internazionale che qui costruisce appunto la sua personale Monument Valley nella bellezza dei paesaggi della sua terra, sul confine tra l’esperienza personale (un islandese che vive molto in Danimarca) e la storia della colonizzazione danese – l’Islanda diviene indipendente nel 1944. E nelle molte citazioni dei classici del western e non solo – dichiarato il suo amore per Buster Keaton.

L’IDEA È SCRIVERE la propria leggenda a partire – come dicono i titoli di testa – da materiali «veri»: alcune lastre fotografiche ritrovate accanto al cadavere di un prete nell’Islanda più remota. La narrazione sarà il fuoricampo di queste immagini, provando a riempirne i vuoti, le assenze, il vissuto di un incontro mancato, se poi con dio o con gli esseri umani poco importa. E alla forma di questo materiale fa corrispondere la propria scegliendo il formato 1.33 che suggerisce quello delle lastre dei dagherrotipi, e un’immagine «frontale», in cui fissa il movimento del protagonista verso ciò che lo circonda, esseri umani e natura.

Man mano che il viaggio avanza nelle difficoltà, nel dolore e nel senso di colpa per una morte il prete si dissolve, perde di vista i propri riferimenti. Cosa sta cercando? Chi è davvero? Quando si riprende, salvato dall’anziana guida islandese che detesta (Ingvar Sigurdsson), è arrivato a destinazione, ospite del ricco colono danese che vive lì con le sue due figlie, sempre più incapace di mettersi in ascolto. Il suo guardare è uno spiare, quasi di sbieco, chi gli sta di fronte: la guida, soprattutto, che non lo ha lasciato morire, ne è intimorito e in un certo senso attratto. Per lui è un «selvaggio», lo ha osservato di nascosto mentre faceva ginnastica, incapace di capirne l’ostilità – che è quella del colonizzato costretto a subire una violenza, un’arroganza anche della lingua imparata a forza e mai accettata.

La scelta del formato, rimanda a quello dei dagherrotipi origine della storiaNella sua scommessa di un racconto orale che guarda all’altrove e alla fondazione di una comunità Palmason rimane anche lui sui bordi: il suo è un mondo di uomini, in cui le donne sono figlie (e proprietà) paterna (della madre non si parla), il machismo è la base senza neppure ironia – l’esatto rovescio della magnifica lettura western di Kelly Reichardt in Meek’s Cutoff (2010). E la natura nonostante quella esibizione continua è priva di epica, scontro, potenza: tutto si ripiega in questo ammiccante incanto pieno di grandi promesse che sono sostanzialmente quelle per conquistare (e stupire) l’occhio dello spettatore. Con un a perfezione algida che non mette mai in gioco nulla, e non concede la vera bellezza di una sbavatura.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento