Godard, frammenti di libertà

Il saggio Una ricerca poetica senza sosta, inseguendo l'immagine mancante

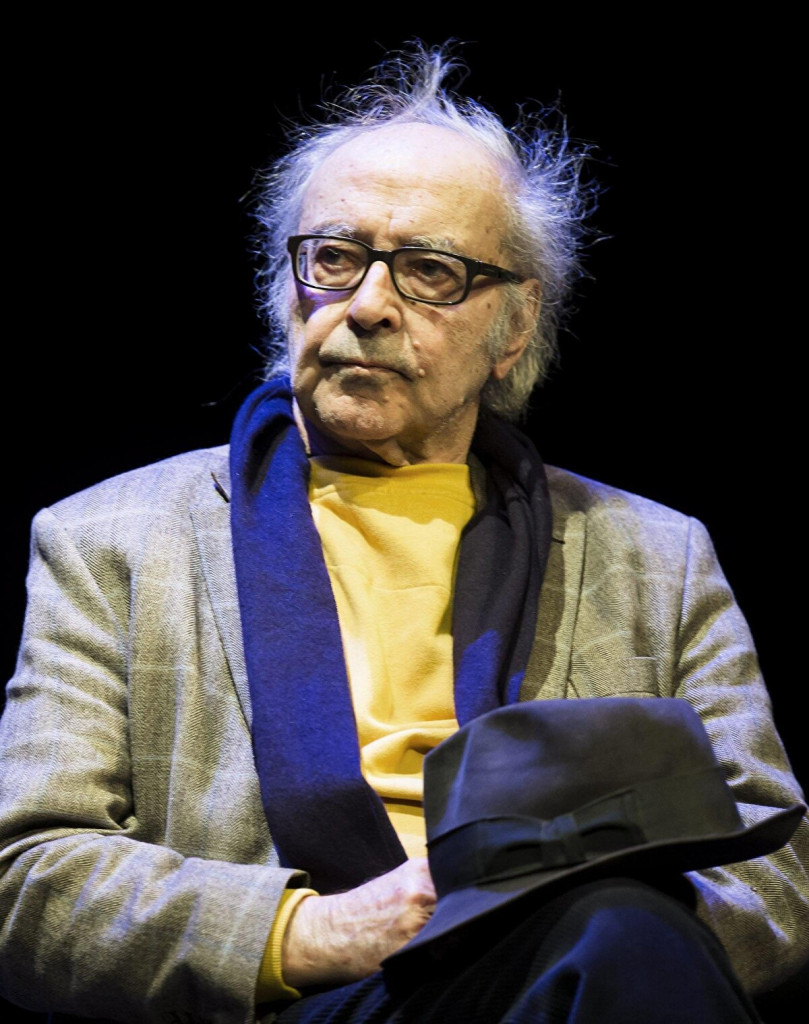

Godard nel 2013, Losanna. Foto Epa/Jean-Christophe Bott

Godard nel 2013, Losanna. Foto Epa/Jean-Christophe BottIl saggio Una ricerca poetica senza sosta, inseguendo l'immagine mancante

Jean-Luc Godard: l’emblema della libertà al cinema, che nel suo tempo ha irradiato su tutte le arti: Libertà, Bellezza, Eternità. Per sette decenni, il suo nome ha protetto tutto ciò che nel cinema rappresentava l’energia rivoluzionaria e l’indipendenza.

Il suo film Le Gai Savoir. Éléments de télévision et de cinéma (1968) rivendica la trasformazione del cinema sul modello della scienza sperimentale: «Per trovare la soluzione di un problema chimico così come di un problema politico si deve dissolvere: dissolvere l’idrogeno, dissolvere il Parlamento. Qui (al cinema, ndr) dissolveremo le immagini e i suoni». Il modello pedagogico di Le Gai Savoir si sviluppa così seguendo la linea del «Programma d’insegnamento» di S. M. Ejzenštejn:

1° anno: «Raccogliere delle immagini, registrare dei suoni, fare delle esperienze di massa»

2° anno: criticare tutto

3°anno: fabbricheremo 2 o 3 modelli di suono e di immagine. Perché, con quale scopo? «Creare delle immagini e dei suoni liberi»

La traiettoria d’insieme di Jean-Luc Godard è orientata verso un cinema che diventa sempre più sperimentale: nel suo ultimo film (Le Livre d’Image, 2018) non ci sono più dei personaggi, non c’è più un racconto, il film è costruito su uno schema visuale (la mano) principalmente utilizzando immagini già esistenti, parzialmente concepito per l’istallazione multischermo, alla fine è stato mostrato in tutti i modi, meno quello della sala commerciale. Da sette decenni, ognuno dei componenti del cinema, insieme o uno alla volta, sono stati presi come oggetto della sua analisi creativa: il racconto, il personaggio, la struttura, l’immagine, il suono, la logistica, l’economia, l’essere nel mondo, e ovviamente l’autore.

«Ciò che mi consola, in ogni caso, è il fatto di sapere che c’è sempre, da qualche parte nel mondo, ad ogni ora… Se si ferma a Tokyo ricomincia a New York, a Mosca, a Parigi, a Caracas. C’è sempre, dicevo, un piccolo rumore monotono ma intransigente nella sua monotonia, e questo rumore è quello di un proiettore che sta proiettando un film. Il nostro dovere è di fare in modo che questo rumore non si fermi mai » (Lettera a Herny Langlois, circa 1955 – esposta all’entrata del cinema occupato La Clé per più di due anni).

Questo compito impegna Jean-Luc Godard in un processo non solo di storiografia del cinema, ma di riconduzione storica del cinema stesso. Per la sua generazione, il cinema stava per morire. Questa convinzione era confermata da una frase pronunciata da Roberto Rossellini che nel 1953 aveva annunciato che il cinema sarebbe morto a causa della televisione. Per scongiurare la morte del cinema, Godard lo trasferirà di volta in volta su tutti i nuovi supporti: prima il video, il digitale poi. Il cinema così sfugge a ogni determinazione finale, in particolare materiale, e in tal modo non può mai spegnersi.

Solo, o con Jean-Pierre Gorin nell’ambito del Gruppo Dziga Vertov, o con Anne-Marie Miéville o con i grandi fantasmi della storia del cinema, Godard ha sviluppato una poetica dell’immagine mancante. Mentre René Vautier parte per strappare l’immagine al reale, al prezzo di ferite, condanne, incarcerazioni, scioperi della fame; mentre Chris Marker gira il mondo per liberare e commentare i legami che segretamente si stabiliscono da un fenomeno ad un altro, Jean-Luc Godard accoglie le immagini già esistenti per osservarne i rapporti, la potenza e i limiti. Tutti i testi, i suoni, le inquadrature, gli stacchi, in lui sono citazioni e, se appaiono originali, è semplicemente perché non ne abbiamo ancora incontrato il riferimento. Ma il dispositivo d’insieme, alimentato da questa sontuosa plastica della convocazione, rimane totalmente originale poiché si tratta della più vasta impresa di interrogazione dell’immagine sviluppata dal cinema in termini cinematografici. Con il termine generico di «cinema moderno», Godard racchiude sei decenni di invenzione incessante, sempre rinnovata, sempre ispirata, sempre all’avanguardia non solo del cinema ma dell’arte in generale.

Un primo principio di questo cinema moderno è l’incorporazione del negativo. Godard lo descrive fin dal 1958. Esso risulta dal conflitto tra la sua cinefilia classica originale e la sua ridefinizione baziniana. Il «negativo» si presenta in primo luogo come il rovescio della medaglia, il cinema delle vertigini. Dopo tutto, se un romanzo moderno è la paura della pagina bianca, un quadro moderno, la paura della tela vuota, una scultura moderna, la paura della pietra, un film moderno ha il diritto di essere la paura della macchina da presa, la paura degli attori, la paura dei dialoghi, la paura del montaggio. Che ogni inquadratura, ogni stacco, ogni fenomeno filmico si avventuri a ricominciare il cinema, in nome di un ideale chiamato prima «verità» (gli anni 60, Pierrot le Fou), poi « realtà » (gli anni militanti), poi «Reale» (nel senso di Lacan, gli anni 1980-1990), o ancora «Storia» (il progetto di tutta una vita): ecco il primo principio del cinema moderno, secondo cui la rappresentazione consiste solo nel confrontarsi con il proprio Altro, un Grande Altro che la relativizza, la informa della sua assenza, la minaccia in ogni momento di scomparsa (come alla fine di Soigne ta droite, 1987) e la giustifica precisamente in ciò che può presentare di più fragile, di più vacillante o di più rude.

Da questo primo principio, deriva un imperativo di eterogeneità che costituisce a sua volta il secondo principio del cinema moderno. Nessuna immagine (sia essa visiva, letteraria o sonora) sarà mai sufficiente in se stessa, nessuna immagine è di troppo per filare la lunga matassa dei loro legami e delle loro differenze. Su questo punto, l’opera di Godard riprende la sfida del grande romanticismo tedesco, quello di Schlegel e Novalis, di cui Benjamin scriveva che, in loro, «l’infinità della riflessione non è un’infinità della progressione ma un’infinità della connessione». In The Old Place (2001), Godard chiama questo lavoro di collegamento «la costellazione» e ritrova così la formula di Hölderlin, «collegare infinitamente (esattamente)». Questo principio determina da un lato l’elemento più stabile dell’opera, l’assioma di Pierre Reverdy, cioè il fatto di dover convocare due immagini più lontane possibili perché ne nasca una terza.

Alain Bergala lo descrive con l’espressione «cinema del più grande scarto». E, dall’altro, anche l’elemento più dinamico poiché, da un periodo all’altro, le costellazioni evolvono man mano che prevedono nuove forme di confronto e di discontinuità: il salto (il jump-cut iniziale di A bout de souffle, 1960), l’irruzione (i flash de Le Mépris, 1963), l’interruzione (le immagini nere e le bandes sonore degli anni militanti, «un suono sano su un’immagine malata»), la sospensione (i finali di Soigne ta droite, Je vous salue Marie, Une bonne à tout faire), il puro conflitto (le opposizioni in flicker, passim), il passaggio (le sovraimpressioni), la stratificazione (le opere videografiche in sovraimpressioni multiple, sia visive che sonore)…

Questa dialettica infinita tra continuo e discontinuo è ordinata da un terzo principio: il dispiegamento dell’opera è al servizio di una missione critica. Restituire la loro dignità agli uomini, dire la verità, fabbricare l’immagine di una nazione o addirittura curare il cancro, dividere, preoccupare, angosciare o persino infestare l’universo di una storia sola e orfana (quella degli uomini), ci sono pochi poteri, maggiori o minori, che Godard non abbia attribuito al cinema; in che modo questo tormento messianico è moderno? Nel senso che il cinema non è mai una risposta ma una domanda sulla fine della storia, un laboratorio permanente dell’intelligenza e del commercio con i fenomeni, il luogo in cui si vede più chiaramente il pensiero umano al lavoro. Nelle sue battute oscure come nell’impazienza dei suoi sforzi, delle sue tensioni o della sua ironia. Sotto forma di favola, di pamphlet, di volantino, di canto, di fabbricazione dei fatti, di schizzi o di affresco (Les Histoires du cinéma, 1988-1999), il cinema godardiano rimane poetico, creativo, nel senso che nessuna forma di totalizzazione esaurisce le sue possibilità, e che nessun compimento critico nonostante i meandri della malinconia cancella le promesse del nuovo inizio

Nei film di Godard troviamo di due tipi distinti di sperimentazioni. Da un lato le sperimentazioni visibili, udibili, attestabili o addirittura deducibili; dall’altro idee che non sono invece visibili, o che non lo sono più perché nel corso della genesi del film sono state abbandonate o dimenticate… Idee volatili e prive di efficacia, eppure spesso più importanti di intere opere di registi quando se ne trova traccia. L’opera di Jean-Luc Godard è ancora lontana, molto davanti a noi.

Dal famoso titolo di Louis Aragon, Che cos’è l’arte, Jean-Luc Godard? (1965) al quale Jean-Luc non avrà mai smesso di inviare le sue risposte critiche sotto forma di film, libri, disegni, collage, interventi, lo si confronta spesso e giustamente con Pablo Picasso – una mostra ideata da Dominique Païni all’Abbazia di Montmajour nel 2018 aveva proprio questo scopo. È però vero che Picasso non ha dovuto lottare costantemente contro un intero apparato ideologico di produzione, inventare continuamente i propri mezzi di creazione, che nel caso di Godard sono parte integrante dell’opera. Picasso beneficiava dell’apparato del Partito Comunista al momento della sua massima potenza, Jean-Luc Godard non disponeva di alcuna struttura al di fuori di quella che ha conquistato da solo, cioè la sua notorietà di artista. Molti dei geni ereditati dalla storia delle arti hanno operato grazie al mecenatismo di principi, papi, aristocratici o autocrati piccoli e grandi che li liberavano dalle preoccupazioni materiali, e senza dubbio, sia per ragioni pratiche che antropologiche, Non dovevano preoccuparsi della visibilità della loro opera. Jean-Luc Godard, che fu un politico, un moderno, uno stratega e un guerriero, ha innovato simultaneamente sul piano della storia delle forme e quello della storia dei logistici. Per questo, come ogni film, bisogna ammirare l’insieme della traiettoria, che va verso sempre più libertà e radicalità. Qui c’è qualcosa di unico e di sublime, di cui certamente non abbiamo ancora preso tutta la misura.

Il suo ultimo film, Le Livre d’image, è il Cinema che si oppone alle religioni del Libro, cioè al Biblos mistico ma anche al Codice della Legge: laddove tutti prescrivono, legiferano, vietano e spesso generano morte, l’Immagine secondo Godard libera, dischiude i fenomeni, arricchisce, complica invece di definire, circoscrivere, quadruplicare e rinchiudere. Le Livre d’image è anche una magnifica celebrazione di tutte le forme di liberazione di cui si dimostra capace il cinema, a cominciare dal liberarsi dalla propria disperazione.

traduzione

di Eugenio Renzi

* Nicole Brenez è una storica, ricercatrice, e promotrice di cinema underground alla Cinémathèque di Parigi. Ha lavorato insieme a Godard sugli ultimi suoi film.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento