Gli straniati di Matthew Baker

Scrittori statunitensi Fra lunghe descrizioni, virate comiche, prolungate elencazioni, i temi del dibattito contemporaneo sottoposti a formidabili torsioni immaginative e temporali: «Perché l’America», da Sellerio

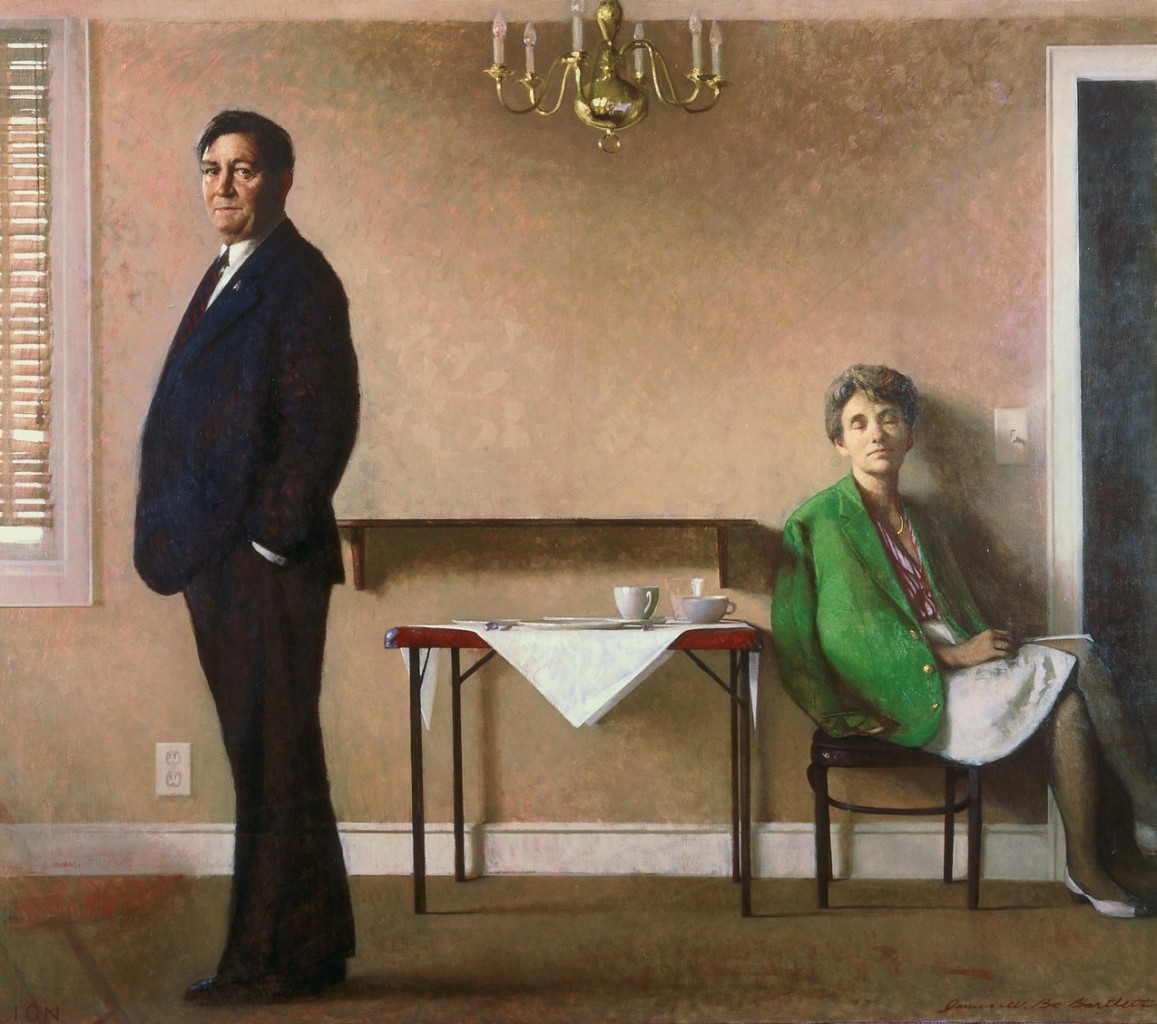

Bo Bartlett, «Parents», 1984

Bo Bartlett, «Parents», 1984Scrittori statunitensi Fra lunghe descrizioni, virate comiche, prolungate elencazioni, i temi del dibattito contemporaneo sottoposti a formidabili torsioni immaginative e temporali: «Perché l’America», da Sellerio

Pubblicato negli Stati Uniti nel 2020 e ora proposto in Italia da Sellerio (pp. 470, euro 17,00) nella scintillante traduzione di Marco Rossari e Veronica Raimo, Perché l’America è la seconda raccolta di racconti di Matthew Baker dopo l’ancora inedito Hybrid Creatures, e ha richiamato quasi immediatamente l’attenzione di produttori cinematografici e network televisivi: «Ergastolo», uno dei testi inclusi in questo volume, è stato acquistato da Netflix dopo un’asta accanita, aggiungendosi agli altri quattro racconti già venduti a Hollywood nei mesi precedenti. Un successo di questa portata, quasi senza precedenti nella storia della narrativa mainstream americana, si spiega probabilmente con i formidabili spunti dai quali partono i racconti di Baker: più ancora che idee, si tratta di situazioni di partenza che inglobano i grandi temi del dibattito contemporaneo – dalla sovrappopolazione ai flussi migratori fuori controllo, dalla crisi del modello americano al rifiuto del corpo e alla fuga nel mondo virtuale – sottoponendoli a una torsione immaginativa e/o temporale che ha indotto una parte della critica a collocare Perché l’America nell’alveo della fantascienza.

Un passato irrecuperabile

Due o tre esempi tra i più eclatanti: in «Ergastolo» il protagonista, Wash, si è reso colpevole di un reato non meglio precisato ed è stato sottoposto a un ricondizionamento che ricorda per certi versi quello di Alex in Arancia meccanica. La sua memoria semantica è ancora intatta, ma la memoria episodica è stata cancellata. Come spiega più nel dettaglio la «supervisor del programma di reinserimento»: «La memoria episodica è fatta di esperienze personali. Ecco cosa è stato cancellato. La memoria semantica è fatta di informazioni generali. Nomi, date, indirizzi. Queste cose non le hai perse. Sei un membro della società con le carte in regola».

A Wash si presentano due alternative: riprendere la vita accanto alla moglie e ai due figli, dei quali non ricorda nulla, cercando di costruirsi un nuovo patrimonio di «episodi», o indagare faticosamente sul proprio passato, a partire dal reato commesso.

In «La transizione», il giovane Mason decide di convertire la propria mente in dati digitali e trasferirli dal suo corpo al server di un computer. Di fronte alle obiezioni dei genitori e dei fratelli motiva così il suo gesto: «Odio fare shopping, cercare delle cose che mi stiano bene e tirare fuori un outfit tutte le mattine con il pensiero degli abbinamenti giusti, per poi portare la roba di sotto nella lavanderia a gettoni. Odio ammalarmi. Odio avere il mal di testa, il mal di schiena, il mal d’orecchio e il mal di denti, e soprattutto odio vomitare. Odio fare i controlli annuali dal medico, dal dentista e dall’oculista. Odio dover preparare da mangiare, e poi mangiare e lavare i piatti. Odio dovermi fare la doccia. Odio dover dormire. Sono stufo di dover perdere tutto questo tempo a prendermi cura di un corpo».

Nel racconto che dà il titolo alla raccolta, gli abitanti di Plainfield, una piccola cittadina come tante – «Verande col dondolo, piscinette di plastica, staccionate, grosse pompe all’orizzonte che si abbassavano alla ricerca di petrolio» – decidono la secessione degli Stati Uniti perché, semplicemente, non sopportano più il loro paese, e organizzano «il primo summit internazionale delle Micronazioni Unite».

Baker è dotato di un’immaginazione speculativa che ha pochi pari sulla scena letteraria contemporanea, e che richiama alla mente non solo i maestri della fantascienza – un nome su tutti: il Philip K. Dick di Ubik, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? o In senso inverso – ma anche e soprattutto alcuni tra i migliori eredi del postmoderno letterario, dal Jonathan Lethem dell’Inferno comincia nel giardino al George Saunders del Declino delle guerre civili americane o di Dieci dicembre.

Rispetto a Saunders, però (forse l’autore con il quale l’accostamento viene più spontaneo), Baker si distingue per una scrittura meno densa e carica di paradossi, più briosa e distesa, affidata, più che ai dialoghi (ridotti ai minimi termini quando non assenti), a lunghe descrizioni, virate comiche, infiniti elenchi di azioni o di luoghi, come quelli che il camionista Kaveh, protagonista del bellissimo «La tournée», si vede scorrere davanti durante i suoi lunghi tragitti nel cuore dell’America.

Una lista potenzialmente infinita, che si apre così: «Kaveh faceva il camionista da quasi dieci anni. Ormai aveva visto tutto il Paese. Aveva visto un’eclissi solare oscurare il cielo sopra il centro di Des Moines. Aveva visto un arcobaleno scintillare nel cielo sopra il centro di Santa Fe. Aveva visto una grandinata improvvisa nel parcheggio di una tavola calda a Baton Rouge, enormi chicchi che spaccavano i parabrezza e ammaccavano i tetti mentre i proprietari delle automobili gridavano sconcertati». E che prosegue poi per più di tre pagine, senza soluzioni di continuità, in un’esibizione di bravura, di eleganza e di ritmo che rischia a tratti di sfociare nel compiacimento.

La qualità della scrittura, il suo nitore, la verve comica che ricorda il miglior David Sedaris, fanno di Matthew Baker una voce senza dubbio sorprendente e talentuosa, e dei suoi racconti un esempio di intelligenza e controllo. Meno convincenti, almeno in alcuni casi, sono i personaggi che dovrebbero incarnare o vivere sulla propria pelle le derive e le ipotesi speculative nelle quali rimangono coinvolti o incastrati. Si sente a tratti la mancanza degli umili, banali ma umanissimi protagonisti delle migliori storie di Dick, e si ha la sensazione che, dietro la patina di brillantezza di racconti come «Riti», «Lo sponsor» o «Apparizione» si nasconda un eccesso programmatico e un predominio del calcolo sulla materia viva.

Dove invece Baker abbraccia in pieno l’umanità dei propri personaggi e ne racconta con più partecipazione lo strazio e le incertezze, le paure e lo straniamento, l’esito finale rasenta la perfezione. Un esempio su tutti è «Anime perse», che fin dall’incipit bruciante enuncia il proprio tema: «Naomi era di turno in ospedale il giorno in cui iniziarono a nascere i corpi vuoti».

Drammatici equilibri

Per una sorta di strana epidemia, ogni giorno muore alla nascita un numero di bambini pari a quello degli anziani defunti, come se il Pianeta stesso avesse deciso di porre rimedio al problema della sovrappopolazione mantenendo un punto di equilibrio tra tasso di natalità e mortalità. Naomi è incinta, e i genitori e il marito la convincono a portare a termine la gravidanza in un luogo protetto, accanto a degli anziani in fin di vita, nella convinzione che solo accogliendo in sé l’anima di un uomo appena spirato i neonati potranno sottrarsi alla morte. Il terrore di Naomi e delle donne che condividono la sua sorte, l’angoscia che scorre in tante pagine del racconto fanno da controcanto all’ingegnosità dell’assunto di partenza, approdando a un equilibrio e a un’intensità che hanno davvero pochi eguali nella narrativa americana contemporanea.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento