Gli ingombranti sogni dei padri tra Asmara in guerra e la Roma dei bobo

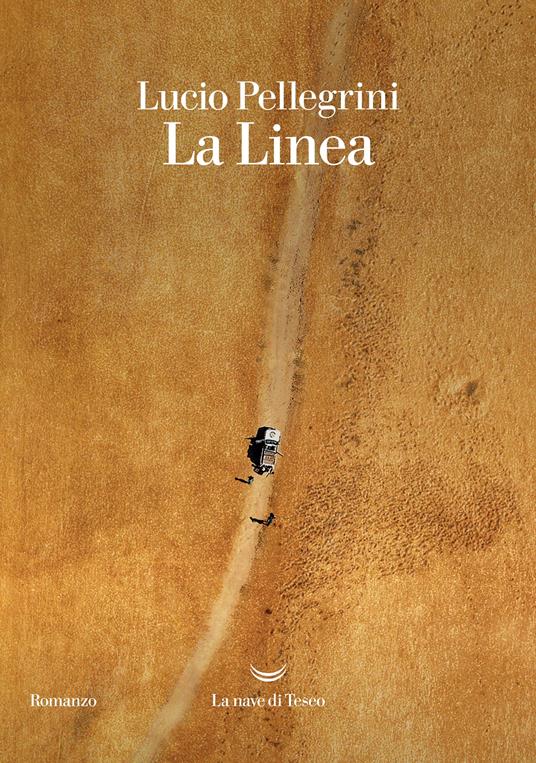

Narrativa italiana «La linea», inquieto romanzo d’esordio del regista Lucio Pellegrini, per La nave di Teseo. All’interno di una narrazione potente, scandita da una serie di rapidi piano-sequenza che ci portano di volta in volta all’interno di ciascun personaggio, emerge un dubbio di fondo, un quesito che non si ha forse il coraggio di pronunciare, quasi che a «dargli un nome» possa rendere vano tutto il resto

Giovanni Francesco Romanelli, «Chronos e i suoi figli»

Giovanni Francesco Romanelli, «Chronos e i suoi figli»Narrativa italiana «La linea», inquieto romanzo d’esordio del regista Lucio Pellegrini, per La nave di Teseo. All’interno di una narrazione potente, scandita da una serie di rapidi piano-sequenza che ci portano di volta in volta all’interno di ciascun personaggio, emerge un dubbio di fondo, un quesito che non si ha forse il coraggio di pronunciare, quasi che a «dargli un nome» possa rendere vano tutto il resto

C’è il senso di una perdita che incombe, di una forma slabbrata che si spalma sull’esistente lasciando esposte alle intemperie della vita troppo parti di sé. Anche se non manca la sensazione, all’inverso, che invece più che ciò che non è mai arrivato sia un eccesso di pieno, di risposte certe, di orizzonti tracciati a carboncino ma con forme fin troppo nette a togliere l’aria, a rendere incerto il respiro e, a volte, a mozzare letteralmente il fiato.

LO SPAESAMENTO voluto, doloroso, straniante che sembra dominare le pagine di La linea (La nave di Teseo, pp. 340, euro 20) esordio narrativo del regista Lucio Pellegrini, attivo da oltre vent’anni tra cinema e tv, prende consistenza lungo un asse dalle molte polarità. Non solo attraverso quattro generazioni e una geografia dell’anima che interroga i protagonisti dall’Eritrea delle radici alla Venezia degli anni ’70, dalla Roma della ricerca della consapevolezza fino a una Parigi resa vetrina della consacrazione definitiva.

EPPURE, è già all’inizio del romanzo, durante un viaggio che riporta Stelio e la moglie Angiòla, i figli Anita, Olivia e Tullio – protagonisti principali di una storia che coinvolge però all’indietro, i genitori dei genitori, o in avanti, i figli dei figli – nell’Eritrea che il padre dell’uomo aveva reso una nuova patria, che si ascolta una frase destinata a trasformarsi in una sorta di sinistro presagio: «Ad Asmara il tempo non passa mai». Si parla degli edifici del centro della città plasmati dall’architettura coloniale e delle consuetudini di cui sono stati a lungo depositari, ma quel procedere per inerzia, lungo una matassa che rischia di riarrotolarsi costantemente su se stessa, quasi non si potesse scegliere un approdo poi così distante dalla partenza, sembra raccontare qualcosa anche della vita di Stelio.

SESSANTOTTINO, 65enne, «tutti i suoi riferimenti sono orgogliosamente fermi a Valle Giulia, alla facoltà di Architettura occupata», «sostiene di avere la stessa tensione morale di allora» anche se nel frattempo ha inseguito incessantemente un’affermazione personale, qualcosa che dai progetti innovativi lo proiettasse nel mondo delle archistar, «una causa» a cui subordinare tutto, ad iniziare dal rapporto con i figli costretti a misurarsi con un genitore sempre troppo occupato a prendersi cura dei propri sogni per osservare con complicità i loro, tristemente consapevoli, questi ultimi, di non poter eguagliare né il suo afflato rivoluzionario giovanile né la sua riconosciuta creatività dell’età adulta.

Anche la vita di Stelio, incapace di percepirsi «casta» malgrado lo status infine acquisito, nella Roma sfatta dei bobo, osservata dallo sguardo mesto della figlia Anita, mamma a soli 17 anni, sembra produrre «un futuro identico al passato». Il punto d’osservazione è quel Liceo Visconti messo in scena, non a caso, anche da Paolo Virzì in Caterina va in città: «Il solo luogo al mondo dove l’asse evolutivo si interrompe proponendo generazione dopo generazione, identica personalità e stessa posizione sociale».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento