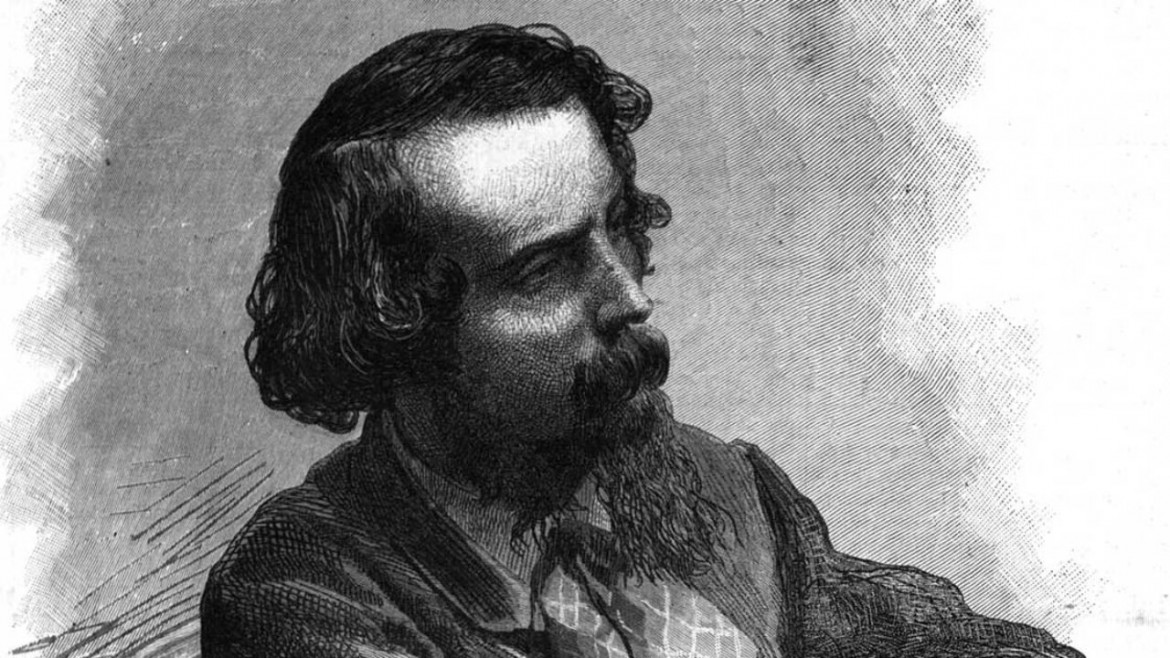

Giuseppe Rovani negli interstizi della Storia e delle rivoluzioni

Ottocento italiano «La Libia d'oro», da Quodlibet

Ottocento italiano «La Libia d'oro», da Quodlibet

Giuseppe Rovani aveva l’ossessione delle genealogie, della ricostruzione delle origini dei fatti del presente, da cercare nella complessa macchina dei segni del passato. Nel fulminante, profetico, finale di La mente di Alessandro Manzoni (1873), nato come conferenza, egli riassume i fatti del melodramma italiano così: «dalla romanza di Desdemona uscì Bellini, il figlio più sentimentale di Rossini, e dal Largo al Factotum uscì l’autore de L’elisir d’amore, e dalla dotta compagine onde è fin troppo densa la Semiramide, fu nudrito Mercadante. A questi figliuoli lasciò Rossini il suo vato regno perché si dividesse come quello di Carlo Magno, senza speranza che si conservasse la primitiva grandezza».

I monumentali Cento anni, usciti a strappi dal 1859 e al 1864, danno conto di una visione del Risorgimento che è ancorata nel secolo precedente, ponendo come centro dei fatti Milano, che lentamente sviluppa una volontà di rivolta. Le peripezie dell’edizione, connesse all’esistenza raminga dell’autore (fu a lungo esule in Svizzera) come segnala Monica Giachino, valente studiosa di Rovani, rendono la filologia assai difficoltosa. Ora la casa editrice Quodlibet manda in libreria La Libia d’oro Scene storico-politiche (pp. 320, € 17,00, con una nota di Ermanno Cavazzoni, «Cento anni di antefatti riassunti»), magnifica ricostruzione storica degli anni concitati seguenti al Congresso di Vienna, epoca di complotti, congiure e tentate rivoluzioni.

Il titolo allude a una loggia massonica, che ha speciali criteri di ammissione. Ospita solo trenta celibi, che siano assai dotati di denaro e che vogliano metterlo al servizio, come lo stessi, della causa rivoluzionaria. Al centro della vicenda sono Andrea Suardi, pittore al servizio dello zar di tutte le Russie, che usa la sua posizione per ottenere informazioni, e il suo amico Mauro Bikinckommer, di estrazione proletaria. Entrambe le figure comparivano già nei Cento anni, ma qui prendono un rilievo assai maggiore. Ora tornano in una macchina narrativa che si apre sul congresso di Verona del 1822, a cui intervennero tutte le teste coronate d’Europa. Per l’autore la musa è la Storia, indagata in tutte le sue pieghe, sottoposta a rigorosa analisi per rendere un senso laddove sembra regnare il caos: «al pari del libro dei Cento Anni, si propone di mettersi in compagnia della storia, non per svisarla, ma per completarla; si propone di sviluppare coll’azione le congetture e i sospetti, quando non bastano i documenti deposti negli archivi a spiegare razionalmente speciali fenomeni, e speciali caratteri d’uomini».

Il melodramma, amato e spesso presente nelle sue scritture, sembra il modello di questa scrittura clamorosa e avvincente. Rovani è d’altra parte spesso assai ironico, come in questo passo che si trova nel Preludio: «con sì scarso numero di lettori che leggano pagando, con sì pochi critici che critichino leggendo, oggidì la condizione di un autore in Italia è così disperata, che veramente ci fa meraviglia il nostro coraggio».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento