George Russell, il teorico del jazz

Ricordi/Cento anni fa nasceva il polistrumentista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Frequentò il «salotto» di Gil Evans, le avventure della Third Stream con Gunther Schuller, la scuola in Svezia con Ripdal e Garbarek

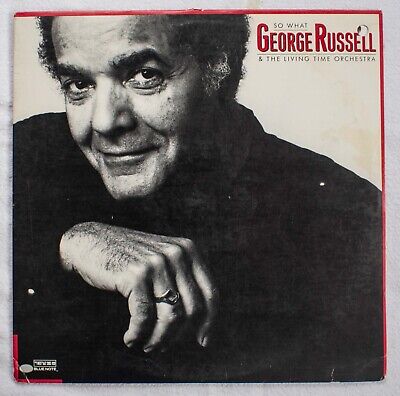

L'album «So What» di George Russell

L'album «So What» di George RussellRicordi/Cento anni fa nasceva il polistrumentista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Frequentò il «salotto» di Gil Evans, le avventure della Third Stream con Gunther Schuller, la scuola in Svezia con Ripdal e Garbarek

Alcune figure, nella storia del jazz, restano come pietre angolari, punti di riferimento ineludibili ogni volta che si tratti di spostare l’asticella della ricerca più in alto e si cerchino appigli. Sono musicisti che sanno coniugare in un nodo sorprendente teoria e prassi, comprensione della propria materia e superamento della stessa, perché il jazz, come ha scritto efficacemente Max Harrison, è una famiglia di note creative col destino di non poter né eludere il proprio passato, né fare a meno di riferirsi ad esso in ogni sortita. Teorica, discografica o concertistica che sia. Non è detto però che tali figure di base raccolgano anche il successo commerciale o il riconoscimento generalista che si sono costruiti figure come Louis Armstrong, Ellington o Miles Davis: restano nella seconda linea, a presidiare e intuire un futuro che avvertono già nel presente.

George Russell, nato a Cincinnati, Ohio il 23 giugno di cent’anni fa, nel 1923, è stato una di queste figure. Affascinante e complessa, tutta da riscoprire in questi tempi avari di memoria e declinati su un invasivo presente perpetuo, una dittatura dell’attimo. George Russell è stato un grande teorico del jazz, forse il più importante di tutti, e su punti fondamentali, come vedremo. Ma anche un eccellente compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra. Un musicista completo (il suo strumento principale era la batteria) che non ha mai sgomitato per emergere, ma che tutti i grandi hanno rispettato e seguito. Con un seguito iniziale negli Stati Uniti, in un cenacolo che seppe riconoscerne l’immenso valore e poi, a cascata, nell’Europa del jazz moderno alla ricerca di sostanza di riflessione: perché riflessione ce n’era stata moltissima, nella musica che inventava George Russell, anche nella sua ultima, vitalissima fase di creatività, con parecchio azzardo sorridente, nel misurarsi con i timbri elettrici e soprattutto elettronici, diventati parte del vocabolario jazzistico corrente, ma a tutt’oggi alla ricerca di una definitiva, necessaria collocazione.

SCALE DI NOTE

Russell era stato allievo di Stefan Wolpe, compositore e didatta classico tedesco rifugiatosi negli States che aveva una sorta di complementarietà teorica con gli esperimenti di Gil Evans. Spinse Russell a interessarsi alle scale di note, come succede nella stragrande maggioranza delle culture musicali non occidentali, (aggirando dunque i percorsi necessitati dell’armonia funzionale), agli intervalli e non al consueto gioco accordale, come avrebbe investigato parallelamente anche Lennie Tristano. Si apriva un mondo musicale nuovo e antico, insomma. E i frutti più evidenti il mondo li avrebbe conosciuti con Kind of Blue di Miles Davis e parecchie opere rimaste in ombra da riscoprire di Sun Ra, di Tony Scott, di Don Ellis, tra gli altri. Un modo di pensare e fare musica che sarebbe andata a scardinare l’efficiente ma anche un po’ logora macchina della «song» di Broadway, quella struttura perfetta di canzone con ritornello a trentadue misure che permettevano sì bei voli improvvisativi, ma sotto la stretta tutela del giro armonico messo lì come le sbarre di un’ariosa prigione. Russell, peraltro, fu protagonista proprio di uno dei primi tentativi di «liberare» la forma della canzone per accordi, nella seconda metà degli anni Quaranta, facendola surriscaldare ed esplodere a confronto con quel possente richiamo alla cultura africana dei poliritmi e della modalità (dunque dallo scarso ricorso al movimento armonico) che arrivava ai bopper di New York e di Los Angeles, da una costa all’altra, col tramite dei musicisti latinoamericani, faro puntato sui Caraibi che avevano mantenuto gran parte delle culture «nere» delle origini e il castello di interazioni ritmiche. Un ottimo esempio lo ritroviamo in Cubana Be, Cubana Bop, di Dizzy Gillespie, alla ricerca di qualcosa di «altro», poi riversato su due intere facciate di 78 giri, per la campitura estesa del tutto: un giro armonico tradizionale, ma anche una micidiale tessitura di ritmi incrociati e formule magiche della «Santeria» impastata dal grande Chano Pozo da Cuba, e George Russell a creare incastri, ambientazioni, comparse in scena di sezioni e solisti, episodi modali. Reggendo le fila del tutto e rendendolo perfettamente consequenziale, facendo digerire a chi lo ascoltava anche avventurose dissonanze profuse a piena scrittura sul pentagramma finale. George Russell era stato un frequentatore attento del «salotto musicale» di Gil Evans a New York, dove si incrociavano tra gli altri Lee Konitz, Miles Davis, Gerry Mulligan, Johnny Carisi, John Lewis che avrebbe poi fondato il Modern Jazz Quartet e partecipato alle belle avventure della Third Stream con Gunther Schuller. E Russell, naturalmente. Peraltro vicino, nelle prime riflessioni, anche a Charles Mingus.

IN OSPEDALE

Nel ’53 arriva il complesso e necessario frutto della sua speculazione, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, prima esposizione di un nuovo mondo di possibilità espressive basate sulle scale degli antichi «modi», a partire da quella lidia, riflessione poi ripresa e ampliata alla fine dei Settanta, e concepita in un ospedale del Bronx tra il ’45 e il ’46 dove era ricoverato per tubercolosi. Poi è la volta di un sestetto sperimentale e di un’orchestra dove ritroviamo giganti come Art Farmer, John Coltrane e Bill Evans (questi ultimi due poi nel gruppo di Kind of Blue), e di un disco eccellente, Ezz-Thetics, dove Russell inserisce perfetti interpreti pratici delle sue teorie con Eric Dolphy e Don Ellis. Nel ’63 e per cinque anni Russell vive e lavora in Svezia e forma decine di musicisti locali ed europei, e qui c’è la favolosa, innovativa avventura della Electronic Sonata for Souls Lived By Nature, 1968: interagiscono il jazz classico, il blues, la new thing, le note modali dall’Asia, l’elettronica, in nastri magnetici preregistrati. Nei ranghi ci sono i giovani Terje Rypdal e Jan Garbarek, destinati a grande fortune. Poi Russell torna a insegnare nel New England, nel Dipartimento jazz diretto da Gunther Schuller, e mette assieme l’esplosiva big band per il Village Vanguard che gli permette la sperimentazione in tempo reale delle sue nuove composizioni. Russell pensa sempre più in grande, e in maniera sempre più trasversale: Time Line prevede un orchestra sinfonica, gruppi rock e jazz, un coro e un ensemble di danzatori. Negli ultimi anni molti suoi lavori sono ospitati da etichette europee coraggiose, ad esempio l’italiana Soul Note e la francese Label Bleu: carta bianca per quel visionario compositore che fa guizzare immani masse sonore modellandole come creta, come accade col magnifico The London Concert uscito per Label Bleu nel 1990. Lì si riporta un densissimo ed esplosivo concerto al Ronnie’s Scott dove, ad aprire le danze, c’è La Folia: the Roccella Variations, un lavoro originariamente scritto su commissione del prestigioso festival calabrese attento alla sperimentazione, Rumori Mediterranei, e presentato nel 1989, a riscoprire l’origine africana di una danza ben conosciuta da secoli in Europa.

A chiudere un ideale cerchio la modaleggiante So What di Davis, nata proprio dalle sue intuizioni. Nel 2005 un ultimo fiotto di energie e idee vorticose, la celebrazione sul palco del suo ottantesimo anno con la sua Living Time Orchestra, e riportato su disco dalla Concept: quasi un ripasso generale e un addio, prima del buio della malattia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento