George Harrison, spirito (in)quieto

La figura dei Beatles ha ormai da lungo tempo travalicato e trasceso quella di un semplice gruppo pop rock, assumendo il ruolo di «opera d’arte del Novecento», per l’ importanza che ha rivestito non solo nella musica ma anche nella società. Proprio come molte opere d’arte, conosciute in tutto il mondo, in relativamente pochi si sono addentrati nei particolari della vicenda, cronologicamente e a livello di contenuti, rimanendo sulla superficie, fatta delle canzoni famose e delle nozioni abituali.

AMPIA VISUALE

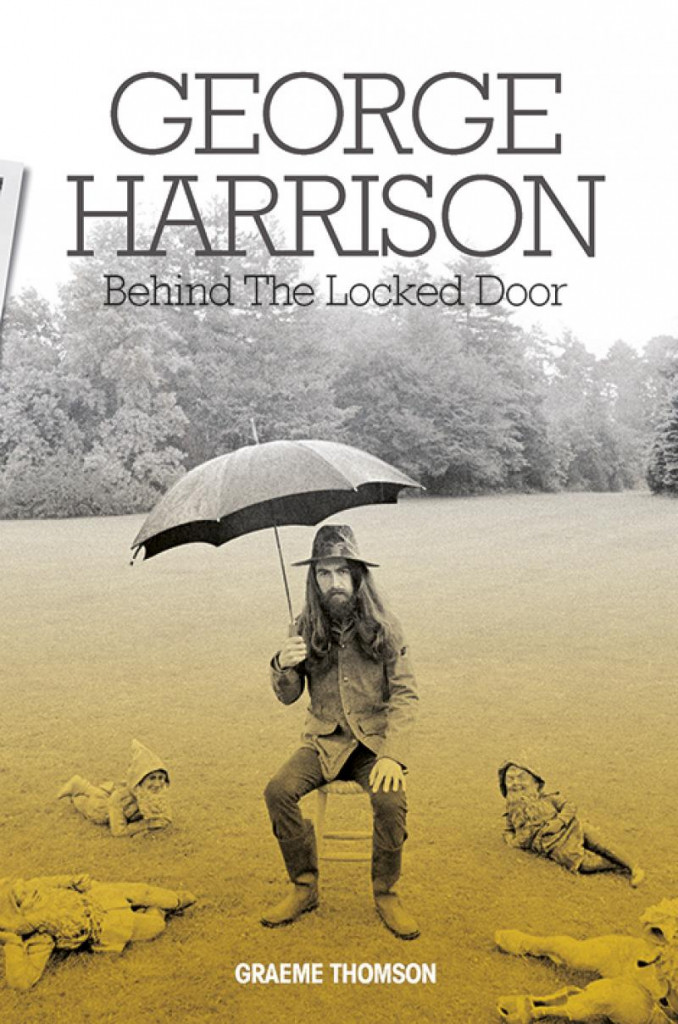

Ad esempio, nella vulgata, la figura di George Harrison è limitata all’immagine del mistico, tranquillo, in costante secondo piano, travolto dalle figure di John e Paul. Il recente libro Behind the Locked Door-La biografia di Graeme Thomson, edito in Italia da Il Castello, apre, in 500 pagine, una visuale ben più ampia e allo stesso tempo contraddittoria sulla figura del «Beatle quieto», che tanto tranquillo non lo è mai stato, anzi, e sul cui profilo non mancano zone d’ombra perlomeno sgradevoli, per usare un eufemismo.

George era figlio della cosiddetta working class di Liverpool, apparentemente timido, ma che in realtà non esitava a dispensare battute perfide e cattive. Il produttore Glyn Johns lo descrisse impietosamente: «Mi ha sempre destato qualche perplessità il fatto che il suo comportamento non fosse poi così tanto aderente ai valori che professava. Non era sempre una persona amorevole. Aveva un lato parecchio spiacevole. A volte era difficile capirlo: non era una passeggiata. Se dicevi qualcosa nel modo sbagliato se la prendeva anche se dal tuo punto di vista era un’uscita innocente. Diciamo che ti rimetteva al tuo posto».

Contrariamente agli altri, pur giovanissimo (nato nel 1943, negli anni dei Beatles aveva da poco superato i vent’anni), era l’unico attento all’aspetto economico che per la band rimaneva in realtà in un costante stato di anarchia, con spese folli e, soprattutto verso la fine della loro storia, tantissimi sfruttatori che attingevano in abbondanza dalle loro finanze. Incominciò a comporre seriamente per il gruppo dopo qualche anno e in seguito a qualche discreto e riuscito tentativo cercò ma non trovò mai spazio tra il duo magico Lennon/McCartney, che non di rado ascoltavano le sue proposte con distacco e sufficienza, per poi rifiutarne buona parte. Ricordava: «Non si rendevano conto di chi ero e questo era uno dei principali difetti di John e Paul. Erano così impegnati a interpretare le parti di John e Paul che non prestavano attenzione alle persone intorno a loro».

UNA PRIGIONE DORATA

Da qui un progressivo scontento nel rimanere nella «prigione» dorata dei Beatles a cui ha comunque contribuito con alcuni dei migliori brani nella storia della band, da While My Guitar Gently Weeps a Here Comes the Sun e soprattutto Something.

Addirittura George giunse a ricordare, più volte, gli anni con i Fab Four come «una storia dell’orrore, terribile, folle, un vero incubo, un’esperienza caratterizzata da pazzia, panico, paranoia». Non a caso fu lui il fautore dell’allontanamento dai concerti della band, nel 1966, una sorta di imposizione, a cui gli altri comunque aderirono con piacere. Con l’album Wonderwall del 1968, colonna sonora dell’omonimo film, fu il primo a cercare una via solista e se ne andò bruscamente dal gruppo durante le registrazioni del film/disco Let It Be, per poi tornare, seppure un po’ controvoglia. Riluttante anche a salire sul tetto della Apple, il 30 gennaio 1969, per il breve quanto storico e iconico commiato dei Beatles. Il suo progressivo ritiro dalle scene, la ricerca sempre più ostinata di spazi lontani dalla folla e dalla popolarità lo indusse probabilmente a considerazioni estreme, anche se, effettivamente, l’isteria che si era creata intorno alla band non aiutava certo alla serenità di giudizio. Paradossalmente, una volta sciolto il gruppo, e con la libertà totale di esprimersi a suo piacimento, la carriera solista ha dimostrato che il suo contributo, di due/tre ottimi brani ad ogni disco, era il massimo che potesse esprimere con i Fab Four.

POCHI EPISODI

Se si esclude il capolavoro All Things Must Pass, del 1970, ricco di eccellenti canzoni, pur con molti brani scartati dai Beatles negli ultimi anni, nel resto dei suoi dischi successivi è sempre riuscito a piazzare pezzi di prima grandezza ma limitati a pochi episodi per ogni lavoro, riempiendo il resto degli album con momenti spesso molto poco ispirati. Da una parte la sua, ammessa, scarsa e lenta capacità compositiva, a cui si aggiungeva una sorta di ossessivo perfezionismo, dall’altra molta auto indulgenza e mancanza di aderenza alla realtà circostante, in cui la musica cambiava, spesso velocemente, e con essa gusti e tendenze. Ma alla quale era completamente indifferente, continuando per strade artistiche che interessavano sempre meno al pubblico.

La biografia di Thomson non risparmia un’analisi piuttosto dura ma sostanzialmente corretta: «Se si tracciasse un grafico per rappresentare l’andamento della sua carriera negli anni successivi al Concert for Bangladesh (1971), avrebbe l’aspetto di una rapida discesa verso un abisso profondo: cause legali, album sempre meno brillanti, oscurità, malattia, alcol e droghe pesanti, problemi famigliari, conflitti spirituali, isolamento. Alla fine del decennio Harrison era ininfluente, dal punto di vista culturale e creativo. Più si allontanava dalla mischia, più la sua carriera, inevitabilmente, veniva sovrapposta al periodo con i Beatles. Una situazione paradossale, che lo avrebbe portato a periodi di profonda amarezza. Suonare dal vivo non era un’opzione ed era più felice a curare il suo giardino che a incidere dischi».

Il suo percorso umano è stato quasi più interessante di quello artistico. Ritrovatosi nella bolgia Beatles, travolto da un successo ingestibile, seppellito da montagne di soldi, agi e opportunità, scoprì la cura dello spirito attraverso la musica indiana, dapprima come semplice curiosa bizzarria, vedi il sitar nel pezzo Norwegian Wood, usato per la prima volta in un disco pop, pur se suonato in maniera talmente elementare che il suo maestro dello strumento, prima, e di vita, poi, il virtuoso Ravi Shankar, gli disse senza peli sulla lingua: «Ma che stai suonando qua? Non ti offendere ma sembra il classico motivetto metallico che si sente su Radio Bombay nelle pubblicità dei detersivi».

Dalla musica arrivò ad approfondire filosofia, spiritualità, profondità della cultura indiana, diventando, fino alla fine dei suoi giorni un fervente devoto Hare Khrisna. Aspetto che contrastò sempre con il suo stile di vita che divideva tra ore di meditazione e preghiera, per poi magari sfrecciare su un’auto lussuosissima alla ricerca di droga, alcol, donne, divertimento. I rapporti con l’altro sesso furono sempre complessi ma il più delle volte all’insegna della totale mancanza di misura e controllo.

PATTIE BOYD

Sposato da giovanissimo con la modella Pattie Boyd la tradì ripetutamente e sfrontatamente, addirittura anche con la moglie di Ringo, Maureen. Il batterista commentò laconicamente: «Meglio con te che con uno sconosciuto». Iniziò poi l’assurda vicenda con l’intimo amico Eric Clapton, innamorato di sua moglie (a cui dedicò il brano Layla), la quale, alla fine, stanca dei tradimenti di George, decise di accettare il suo ossessivo e disperato corteggiamento e lo sposò (divorziando anni dopo per i maltrattamenti a cui fu sottoposta dal chitarrista). Come perfetta chiosa, George ebbe poi una relazione con l’ex compagna dello stesso Clapton, Lory Del Santo.

Harrison fu il primo ad organizzare un evento benefico di grandi proporzioni, il famoso concerto per il Bangladesh a New York nell’agosto del 1971, con ospiti come Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr. Pietra miliare che influenzerà tantissime altre ricorrenze simili, Live Aid in primis. E tanto fu l’impeto di generosità, quanto venne invece malamente ripagato da anni di cause e controversie in relazione alla destinazione del denaro raccolto, parte del quale, fu assorbito da case discografiche, intermediari, manager.

Come sottolineò il Village Voice: «È sorprendente notare che sia stato il Beatle più introspettivo, nel lungo periodo a compiere i gesti più efficaci». Fu pervaso (come probabilmente, in altre forme, gli ex compagni) da un continuo, involontario, senso di onnipotenza, derivatogli da una popolarità universale che ne impedì spesso una visione lucida di quanto stava facendo.

HANDMADE FILMS

Valga per tutto l’attività con la sua casa di produzione cinematografica HandMade Films, nata per produrre pellicole degli amici Monty Python, finita con perdite economiche spaventose e film di scarsissima qualità e senza alcun successo e riscontro economico (incluso il mediocre Shangai Surprise del 1986 con Madonna e Sean Penn). Anche in questo le cause seguite al fallimento lo trascinarono in tribunale (mentre proseguivano quelle sui diritti dei Beatles, risolte solo dopo lunghi contrasti). Pare che fu questo, la «contingenza» economica, uno dei motivi per cui alla fine accettò di partecipare al progetto Anthology insieme a Paul, Ringo e Yoko, tra il 1995 e 2000 con tanto di «inediti» rifatti dai tre con la voce di John. I 4 milioni di copie vendute del solo primo volume, più i diritti per video e per i brani inclusi, risollevarono per bene le sue casse, un po’ provate dagli ultimi disastri (per quanto suonasse molto ironico il titolo «allarmistico» di un quotidiano inglese: «Ad oggi a George Harrison rimangono solo 10 milioni di sterline»). Un aspetto comune ai quattro Fab Four, è il continuamente decantato e ostentato «odio» e livore nei confronti dell’esperienza Beatles, in realtà continuamente evocata in canzoni, video, citazioni, interviste. Nessun ex membro della band si è mai liberato dalla dipendenza dai Beatles, «come un alcolizzato con la bottiglia».

UN LUNGO TOUR

Lo stesso George nel 1974 intraprese un lungo tour americano (purtroppo guastato dalla mancanza di voce, anche a causa dell’abuso di cocaina e altre sostanze) in cui evitò quasi con disprezzo i brani dei Beatles, ad eccezione di tre/quattro canzoni su oltre venti proposte, ricevendo pesanti critiche.

Quando nel 1991 tornò sui palchi, questa volta giapponesi, si convinse a inserirne quasi una decina, raccogliendo plausi e approvazione. Volente o nolente rimaneva sempre e per sempre il «Beatle George». Ironicamente e, per certi versi, malinconicamente uno dei brani che gli ridiedero la notorietà, in tempi oscuri, fu il singolo When We Was Fab nel 1987 , dall’album Cloud Nine, con Ringo Starr alla batteria e voluto omaggio all’epoca Beatles. Lo stesso lavoro in cui è inserita la cover di un vecchio brano Got My Mind Set on You che lo portò al primo posto negli States. In pratica, in mezzo a tante sue composizioni, fu necessaria una cover per tornare ai vertici.

Trovò nuova linfa vitale con l’estemporanea esperienza dei Traveling Wilburys, supergruppo con Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison e Jeff Lynne con cui incise due album energici e freschi tra il 1988 e il 1990 ma il progetto non andò oltre lo studio di registrazione, anche se le prospettive di un tour erano particolarmente allettanti. Molto divertente l’aneddoto riguardante l’adorato figlio Dhani (che ne ha raccolto l’eredità artistica ma senza mai esporsi più di tanto, conservandone la memoria ma in maniera sempre discreta e dietro le quinte, con rare e dignitose uscite discografiche a proprio nome). È lo stesso Dhani a raccontarlo: «Un giorno tornai a casa da scuola scosso perché un mio compagno mi aveva rincorso cantando Yellow Submarine. Non capivo perché. Mi sembrava surreale. Perché mi cantavano quella canzone? Arrivato a casa mi arrabbiai con mio padre. Perché non mi hai mai detto che eri uno dei Beatles? E mi rispose, “Oh mi dispiace, forse avrei dovuto dirtelo”».

Gli ultimi anni furono cupi e drammatici. Nel 1998 una difficile operazione, inizialmente riuscita, per un cancro alla gola, poi la devastante aggressione subita a casa da uno squilibrato che lo accoltellò più volte. Già da tempo George si era allontanato, quasi al limite del romitaggio, dal mondo «reale» (gli amici lo ricordano incapace di usare un telefono a gettoni, impermeabile a qualsiasi nuova tecnologia, computer in particolare), ritirandosi sempre più nella sua villa di Friar Park, affascinato dal giardinaggio, di cui era diventato un provetto lavoratore ma anche in luoghi remoti, alle Hawaii e in Oceania, dove riceveva sempre meno amici. In particolare l’assassinio di John Lennon, vent’anni prima, lo aveva provato moltissimo e reso meno disponibile con il prossimo.

Ora l’incubo che aveva temuto per anni compariva all’interno di casa, nel suo regno personale. Fu probabilmente il definitivo colpo psicologico che contribuì ad abbattere le ulteriori difese contro un nuovo cancro, questa volta al cervello che lo portò via il 29 novembre del 2001. Se ne andò serenamente, come confermò la moglie Olivia Arìas: «Ha lasciato questo mondo come aveva vissuto: consapevole di dio, senza paura della morte e in pace, circondato dalla famiglia e dagli amici».

Fece in tempo a ristampare e remixare il suo capolavoro All Things Must Pass ma non a concludere il previsto nuovo lavoro a quasi quindici anni dal precedente Cloud Nine del 1987. Ma diede istruzioni al figlio Dhani e all’amico e produttore Jeff Lynne su come finirlo. Brainwashed (iniziato nel 1988) uscirà l’anno successivo confermando la buona qualità compositiva e lo spirito rimasto intatto. George Harrison ha lasciato un’impronta incredibilmente profonda nella storia del rock, creando uno stile compositivo e chitarristico immediatamente riconoscibile, dall’uso di malinconiche linee di slide, a successioni armoniche inconsuete, spesso mutuate dalle scale melodiche indiane.

Ha introdotto nel pop la strumentazione e la musica indiana in modo sempre più raffinato e creativo, dando spesso spazio agli strumentisti autoctoni (Ravi Shankar su tutti), diventando un precursore del concetto di world music, grazie alla produzione di dischi a loro dedicati. Brani come Something, Here Comes the Sun e While My Guitar Gently Weeps sono entrati nella storia della musica pop/rock, l’infortunio di My Sweet Lord (con l’accusa di plagio e una lunghissima causa protrattasi per anni) ha contribuito a cambiare le regole sul diritto d’autore, il mix di psichedelia, rock, musica orientale utilizzato alla fine degli anni Sessanta con i Beatles ha influenzato tantissime band (soprattutto nel periodo del Britpop, Kula Shaker in primis).

Ma quello che ha forse attratto di più del suo personaggio è l’immaginario che ha saputo creare: fascinoso, misterioso, autorevole, distaccato, originale, personale, inimitabile. Pur se in fondo è sempre stato un ragazzo che voleva solo suonare la chitarra in un gruppo rock ‘n’ roll e che, nel 1963, ai primi segni dell’arrivo della Beatlemania, candidamente dichiarava: «Immagino che andremo avanti così per un paio di anni. Voglio, dire, è ovvio che non riusciremo a mantenere questi livelli». E non più di un anno dopo auspicava di ritirarsi dalle scene «con una mostruosa montagna di soldi. Se posso prendere la mia giusta parte, sono ben felice di restare nell’anonimato». Non fu esattamente così e trascorse il resto della vita a cercare un modo per riacquistare quella normalità perduta. «Non riusciva proprio a capire perché fosse diventato un musicista famoso in tutto il mondo. La cosa lo ha sempre un po’ confuso. Si chiedeva perché lui, un ragazzo qualsiasi di Liverpool, destinato a svolgere un lavoro semplice e umile fosse diventato all’improvviso così conosciuto» (Pattie Boyd).

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento