Georg Baselitz, il «fiato» della vita, tra erotismo e gioco della percezione

«BELLE HALEINE», LA MOSTRA DI SABBIONETA Nella Galleria degli antichi, le opere dell’artista in dialogo con gli spazi monumentali

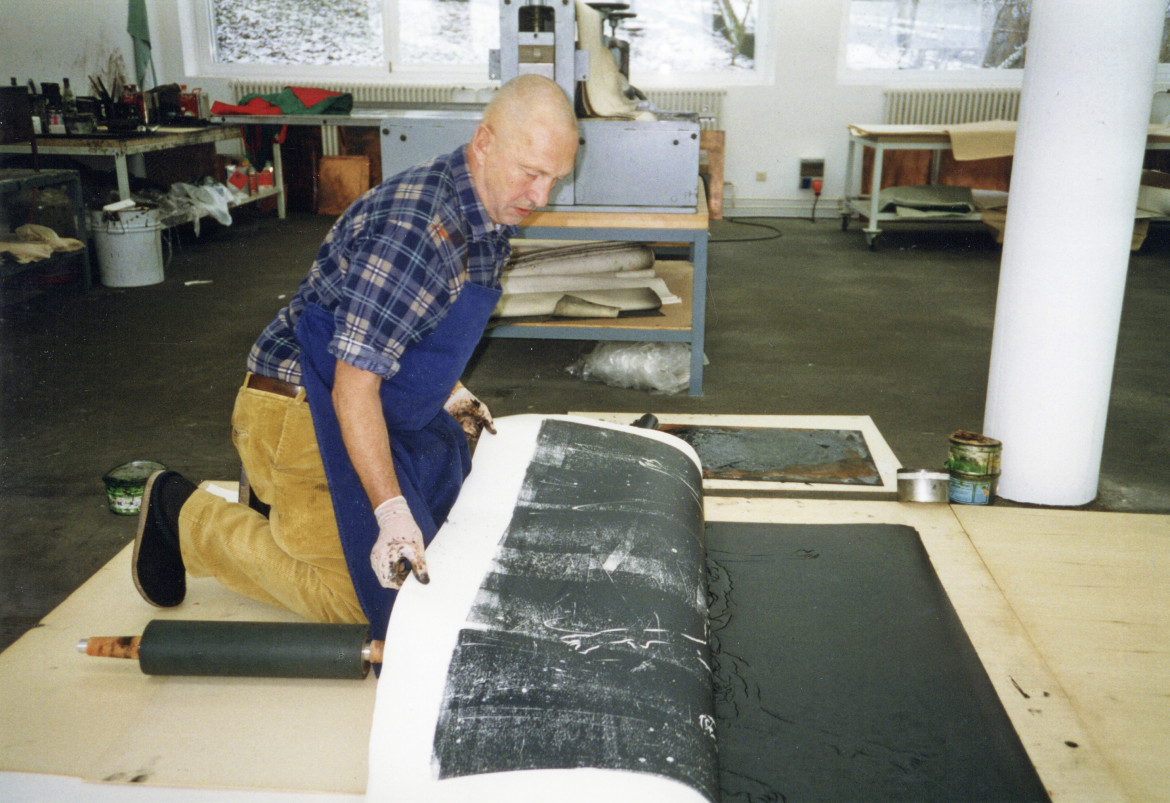

Georg Baselitz nel suo studio, 1999 – © Elke Baselitz 2024

Georg Baselitz nel suo studio, 1999 – © Elke Baselitz 2024«BELLE HALEINE», LA MOSTRA DI SABBIONETA Nella Galleria degli antichi, le opere dell’artista in dialogo con gli spazi monumentali

Attraversiamo le magnifiche sale affrescate di Palazzo del Giardino, a Sabbioneta, per raggiungere la Galleria degli antichi. Commissionato da Vespasiano Gonzaga, il palazzo è un segmento di questo sogno urbanistico, la magnifica città-fortezza rinascimentale che egli stesso aveva voluto e in parte progettato.

NELLA CAMERA DEI MITI uno stupefacente cane con museruola, seduto, dipinto su un fondo azzurro da Bernardino Campi, volge lo sguardo a destra, come se volesse indicarci la scena mitologica sulla parete adiacente: Apollo intento a seviziare Marsia. Ed è tutto un proliferare di frutti esotici alle pareti, animali sconosciuti, prodigi che raccontano dei viaggi di Vespasiano in Spagna, fino all’Africa. Un gioco di equilibri e di armonia cromatica segnata dal tempo.

Nella Sala degli specchi, una gigantesca statua bronzea alta più di due metri, dipinta a olio (Donna Via Venezia, 2004-2006), e un piede sgraziato ci introducono al lavoro di perturbazione spaziale che ci aspetta nella sala a fianco (per la mostra Belle Haleine, visitabile fino al 24 novembre).

Georg Baselitz l’ha sempre ripetuto fino allo sfinimento. È nato nel 1938 in un ordine distrutto. E quell’ordine non ha mai voluto ristabilirlo. Per tutta la sua carriera, non ha mai accettato di uniformarsi.

Fin dai tempi in cui venne espulso dalla scuola d’arte di Berlino Est, accusato di insubordinazione estetica. Era il 1956. Da allora, due aspetti fungono da costante del suo lavoro d’artista: in primis, la volontà di provocare gli spettatori, arrivando a frustrare le loro aspettative davanti alle opere, confondendoli. Sottile gioco perverso che si accompagna alla seconda costante: il suo modo diretto di commentare il processo lavorativo, sempre in bilico tra figura e astrazione, lasciando trapelare una sottile ironia. Spesso incompresa. Insomma, sappiamo cosa ci attende.

COSÌ, VARCHIAMO LA SOGLIA della Galleria degli antichi. Dietro di noi, in alto, sulla parete posteriore, un allegro spiritello piscione, sospeso nell’aria, sembra darci la sua benedizione (per un attimo pensiamo a quel bimbo dipinto da Baselitz in maniera sgraziata, Die Grosse Nacht im Eimer (1962-63): il pene in bella vista tra le mani).

Davanti a noi, invece, posti ortogonalmente rispetto alle pareti affrescate, una serie di pannelli che accolgono le sue opere sembrano in apparenza chiudere la vista del sito architettonico. In verità, creano una relazione inedita con questo spazio rinascimentale, capolavoro manierista, accentuandone il punto di fuga, l’effetto di profondità della Galleria, modulata dai pannelli stessi. Vista di lato, sembra un’opera minimale alla Donald Judd.

CIÒ CHE EMERGE è, al contrario, un’enigmatica sequenza erotica di coppie copulanti, montata come un piccolo film di cui restano singoli fotogrammi: i dipinti e le magnifiche linoleografie (per la prima volta in Italia), poste su entrambe le parti dei pannelli, intenti a dialogare con busti, figure, trame affrescate ai lati della Galleria.

Mario Codognato, curatore della mostra (insieme a Ezio Zani) dal titolo duchampiano, Belle Haleine, segnala nel catalogo come queste opere inneschino «una relazione diretta con lo spazio e lo spettatore invitandolo a decodificare l’immagine». E c’è una specie di levità nelle figure dipinte, una semplicità dell’esecuzione che non escludere la gioia dei contrasti cromatici, certe linee sinuose, altre più liquide, fino allo sgocciolio, che qui si accompagnano a fondi costellati à pois.

Dischi che tornano nelle linoleografie come punti bianchi (segni di censura, a volte). Qui le figure emergono da matrici intagliate, frutto di gesti secchi, nervosi, rapidi, simili a disegni infantili. Le misure delle opere, spesso monumentali, sono qui più ridotte.

«NON HO MAI AVUTO BISOGNO di scrivere un diario, ho i miei quadri», dice Baselitz nel breve video che introduce alla rassegna. Riflette sul concetto di «stile tardo». Inevitabile pensare a Beethoven e Adorno. A Edward W. Said. Alla «tardività come elemento dello stile».

Baselitz, come l’ultimo Ibsen, sembra non voler ancora smettere di turbare i suoi spettatori. Non si arrende. Belle Haleine: haleine è «fiato», «anima». Questa mostra è una sorta di respirazione in uno spazio posto fuori dal tempo.

Errata Corrige

Per un refuso il nome di Baselitz, Georg, è stato corretto nel titolo (era scritto erroneamente George)

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento