Fotografare rocce: Ansel Adams

Il mondo sta cadendo a pezzi e persone come Adams e Weston fotografano le rocce!». Così avrebbe affermato Henri Cartier-Bresson negli anni trenta riguardo due suoi colleghi fotografi, Edward Weston e Ansel Adams (1902-’84). Troppo bella per essere smentita, non è certissimo che il fotografo francese abbia effettivamente profferito una simile boutade. E che, al di là del tono – sarcastico? –, resta una critica micidiale non solo della bellezza naturale, come quella del parco nazionale di Yosemite in Sierra Nevada, ma dell’estetica inorganica. Quest’ultima è condannata a una colpevole alienazione rispetto all’engagement sociale e all’agenda politica imposta dalla fase storica. Secondo altre versioni, Cartier-Bresson sarebbe stato più sfumato: «Ora, in questo momento, in questa crisi, con il mondo che rischia di andare a rotoli, mettersi a fotografare un paesaggio!». E aggiunge: «Credono forse che fotografare ciò che è eterno renda eterno il loro lavoro?». Lo stesso Adams, diretto interessato grazie al quale conosciamo l’aneddoto, ha fornito versioni leggermente diverse, come in occasione di un’intervista orale per l’Università di California nel 1978 in cui prende le distanze: «Cartier-Bresson dice: ‘Guardate, il mondo intero sta andando a pezzi e tutto ciò che Ansel Adams fotografa sono rocce’. L’ha detto venticinque anni fa, e il mondo non è ancora andato a pezzi e le rocce sono ancora lì».

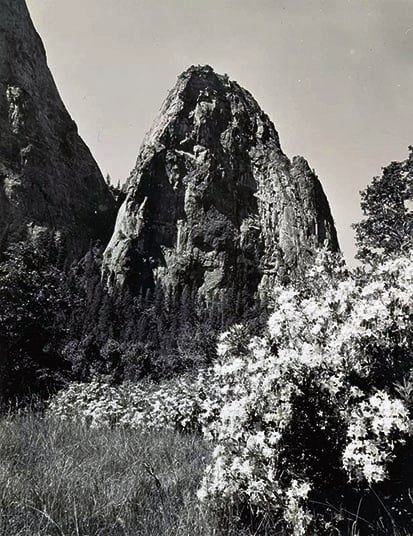

Possiamo considerare questo severo giudizio attraverso l’incomprensione storica ed estetica tra una sponda e l’altra dell’Atlantico o la specificità dei parchi nazionali statunitensi. Di certo due visioni della fotografia si fronteggiano. Ora, questo aneddoto, che ha circolato prevalentemente tra gli studiosi di fotografia, è ripreso anche tra quanti si occupano di questioni ambientali, attenti al ruolo non garantito della cultura visiva nella crisi climatica. Come se mettersi a fotografare paesaggi geologici o la cosiddetta geosfera, alla maniera di Adams o Weston, sia un’attività non oziosa per comprendere un mondo che va a pezzi, ieri come oggi sebbene per ragioni diverse. Come se una critica della modernizzazione – ad esempio quella legata all’estrattivismo che coinvolge da vicino il geologico – passi per elementi arcaici e lontani dal vivente. Cathedral Rock with Flowers, Yosemite (1930 ca.) di Adams ricorda nel titolo le nostre cattedrali, costruzioni architettoniche non volte a un’esaltazione del geologico ma elette simbolicamente a casa di Dio.

Un incontro tra Cielo e Terra, simili a quelle prime sculture umane che sono i dolmen e i menhir. Abitate da un elemento trascendentale lontanissimo dalle pietre, le cattedrali compiono il passaggio culturale dal geologico al teologico. Ma la posizione di Cartier-Bresson che scinde in modo chirurgico il destino umano da quello minerale mi fa pensare, in finale, a Roquentin, protagonista de La Nausea di Sartre, scritto nello stesso periodo della critica ad Adams. Le loro posizioni entrano in tensione. Attratto e disgustato dai materiali appiccicosi, Roquentin sente che solo la città protegge dalla vegetazione grazie proprio alla sua natura minerale, a quei minerali che restano malgrado tutto «i meno spaventosi degli esistenti». Al contrario, «la Vegetazione ha strisciato per chilometri verso la città. Attende. Quando la città sarà morta essa l’invaderà, s’arrampicherà sulle pietre, le imprigionerà, le rovisterà, le farà scoppiare con le sue lunghe pinze nere, ne accecherà i buchi e lascerà pendere dappertutto delle zampe verdi». Se il geologico, reintegrato nel perimetro urbano, è ora redento, quei fiori che Adams ritrae in primo piano continuano a turbare il pensiero francese.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento