Figurazioni e drammaturgia dell’aldilà, da Odisseo a von Trier

Classicisti a Urbino Un volume a più voci scandaglia le forme dell’immaginario ultraterreno nell’antichità classica e nella cultura contemporanea: Acheruntica (Argalìa), a cura di Danese, Santucci e Torino

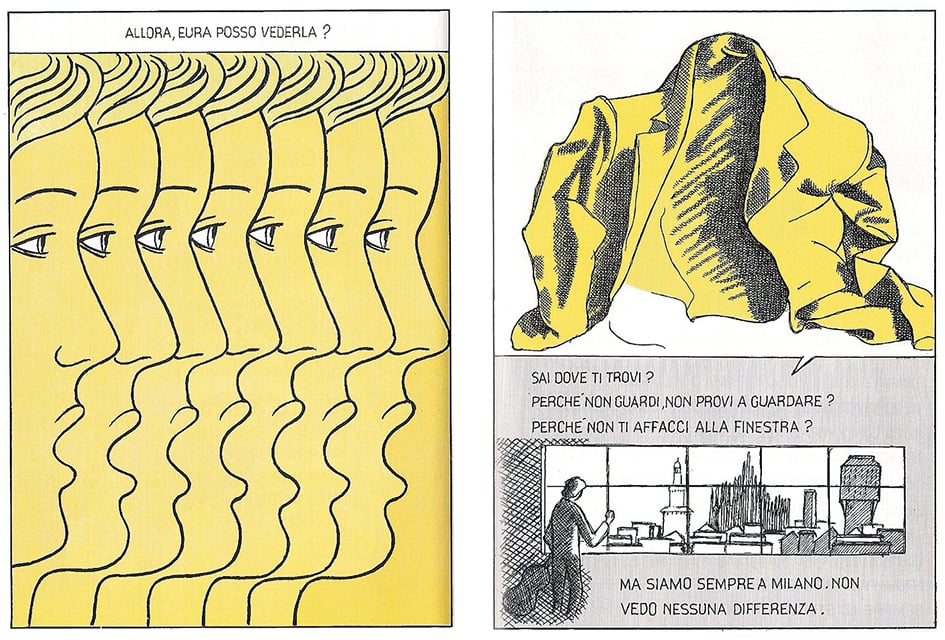

Due tavole del Poema a fumetti di Dino Buzzati (1969), versione moderna della «catabasi» di Orfeo. Sul «graphic novel» di Buzzati, contributo di Salvatore Ritrovato in Acheruntica

Due tavole del Poema a fumetti di Dino Buzzati (1969), versione moderna della «catabasi» di Orfeo. Sul «graphic novel» di Buzzati, contributo di Salvatore Ritrovato in AcherunticaClassicisti a Urbino Un volume a più voci scandaglia le forme dell’immaginario ultraterreno nell’antichità classica e nella cultura contemporanea: Acheruntica (Argalìa), a cura di Danese, Santucci e Torino

«Che significa, topograficamente, essere morto?», si chiede il protagonista del romanzo Dall’inferno di Giorgio Manganelli, mentre cerca nel paesaggio che gli sta intorno indizi concreti di una sopraggiunta condizione di non-vita. La nebbia, l’assenza di colori e il profilo di cose indefinibili sono i primi segni che il personaggio riconosce in quella misteriosa contrada che, dunque, al pari di molti altri aldilà letterari, si mostra innanzitutto come spazio caliginoso e atto a vanificare ogni umano senso dell’orientamento. Quasi tremila anni prima, servendosi di un rito necromantico, era stato Odisseo ad affacciarsi ancora vivo sul tenebroso regno di Ade e a scoprirvi schiere di ombre inconsistenti e smemorate, simili a uccelli ancora capaci di svolazzare, ma senza una meta: l’aldilà più tetro e disperante, tra quelli immaginati dagli antichi.

Il lettore che voglia avventurarsi in questo genere di viaggio troverà nelle pagine di Acheruntica La discesa agli Inferi dall’antichità classica alla cultura contemporanea (Argalìa Editore, pp. 518, € 38,00) non una ma molte rappresentazioni della catabasi, perché plurali sono gli sguardi che nel corso dei secoli si sono avvicendati nella messa a fuoco di questa esperienza immaginativa o che l’hanno riproposta a partire dalle sue più celebri narrazioni antiche. Il volume, curato da Roberto M. Danese, Anna Santucci e Alessio Torino, è il quattordicesimo della bella collana «Letteratura e antropologia» e si attesta come riaffermazione di una linea di ricerca perseguita dagli studiosi dell’Università di Urbino fin dal 1987, ovvero dall’uscita del primo titolo della collana, Rappresentazioni della morte di Renato Raffaelli. Uno dei temi più percorsi nei saggi di questo Acheruntica riguarda appunto la struttura topografica e la collocazione spaziale degli inferi, ma la traiettoria seguita dal libro investe anche manufatti, prescrizioni rituali, questioni filologiche e drammaturgiche e incrociando ambiti diversi – dall’archeologia alla letteratura, dalle arti figurative al graphic novel e al cinema – mette in relazione più saperi e contesti culturali, così da offrire un’utilissima prospettiva comparativa sul tema. A fronte della varietà che connota le architetture dell’oltretomba, alcuni tratti morfologici si ripropongono senza soluzione di continuità, come la presenza dell’elemento liquido, che sostanzia tutte le concezioni antiche e anche molte rivisitazioni moderne di questo luogo. Lo stesso titolo – un omaggio, precisano i curatori, a una delle prime raccolte dedicate a questo genere di testimonianze – convoca un referente divenuto ben presto vera e propria metonimia del mondo dei morti: il fiume Acheronte, elemento geografico e simbolico a un tempo. Acheronte è nome parlante, costruito sul termine áchos, «afflizione», che i Greci correlano a un corso d’acqua realmente presente in Tesprozia, salvo poi immaginare che si inabissi nelle regioni dell’Ade, dove rallenta il suo corso tramutandosi in una palude melmosa, da cui non è possibile fare ritorno: l’Acheronte è un fiume che si può percorrere in una sola direzione.

Il mito riscrive il paesaggio reale, assecondato in molti casi da particolari fenomeni geologici, come l’affiorare alla superficie terrestre di gas letali o di sorgenti di acque termali. È Francesco D’Andria a ricordare che gli autori antichi assegnavano a queste aree geografiche il ruolo di porte d’accesso agli Inferi e che le indicavano come sede di oracoli ctoni, i nekyomantéia, di cui scrive, invece, Lorenzo Mancini. Virgilio colloca la catabasi di Enea in Campania, presso il lago vulcanico d’Averno – di nuovo una metonimia – e nel farlo puntualizza l’impossibilità per gli uccelli di sorvolare lo specchio d’acqua senza morirne per via delle esalazioni. Lo stesso nome Averno, del resto, era tradizionalmente ricondotto alla pseudo-etimologia a-órnis «senza uccelli». Anche Plinio il Vecchio cita il fenomeno dei volatili soffocati dai gas in riferimento a diversi luoghi della penisola italica e dell’Asia minore, considerati come punto d’intersezione con la dimensione ultraterrena, e precisa che a tutti viene dato il nome di «bocche di Caronte» (Storia naturale, 2.207-208).

Accanto alla catabasi vera e propria e a questo sconfinamento degli Inferi alla luce del sole, letterale e non poi così inquietante perché circoscritto ad alcuni punti ben precisi di comunicazione tra il mondo di qua e l’aldilà, si ritrovano anche rappresentazioni di portata simbolica. A desiderare di sprofondare da vivi nel mondo di sotto sono i protagonisti del teatro tragico, da Euripide a Seneca, sconvolti da un’esistenza segnata dal sovvertimento di tutte le norme divine e pronti a invocare la catabasi come estremo atto liberatorio rispetto a una realtà non più sostenibile. Nell’Edipo senecano, quest’«uso teatrale della materia infera» – come si legge nelle pagine di Alessio Torino – prende la forma di un’apocalittica inversione delle due dimensioni, attraverso l’immagine dei fiumi inferi che riemergono dal tetro abisso e si mescolano alle acque di Tebe (l’anti-città per eccellenza).

L’immagine che le due culture classiche hanno canonizzato – del fiume, della barca e del traghettatore dei morti – è sostituita da quella di una ripida scala nelle figurazioni di cui si popola l’aldilà bizantino. Lungo questi gradini si inerpicano le anime che devono rendicontare i propri peccati, sostando presso le cosiddette Telonéia, «dogane celesti», vale a dire una successione di stazioni oltremondane presidiate da demoni in veste di accusatori e angeli in veste di avvocati difensori. Andrea Paribeni puntualizza l’aspetto più interessante di una simile rappresentazione (corredata nel libro di eloquenti esempi iconografici): si tratta di una proiezione simbolica del sistema della riscossione delle imposte dell’apparato amministrativo dell’impero. Quell’inferno burocratico è senz’altro apparso alla società bizantina come il modello migliore attraverso cui rappresentare la condanna o l’assoluzione delle colpe commesse in vita.

Il difficile viaggio dell’anima attraverso le dogane celesti è testimoniato da narrazioni avvincenti, incentrate su esperienze extrasensoriali molto dettagliate, come quella di Teodora, che racconta in sogno al marito l’istante in cui la morte «simile a un leone che ruggisce» le strappa l’anima, catapultandola nel terrificante percorso delle dogane o quella del funzionario redivivo che, dopo essere stato confinato nell’Ade dai demoni doganieri, si pente e si risveglia nella tomba: anima di nuovo pura «come una perla di cristallo» dentro a un corpo divenuto ormai «come un insieme di fango e poltiglia maleodorante e scura» per i peccati commessi. Di questi racconti è oramai fruibile la lettura grazie al volume La nave di Caronte Immagini dall’aldilà a Bisanzio, appena uscito per «I Maverick» di Einaudi (pp. 264, € 22,00). Gli autori, i filologi Tommaso Braccini e Luigi Silvano (al quale si deve proprio la parte dedicata alle dogane celesti), restituiscono una lettura agile e coinvolgente di tutta una serie di testimonianze: resoconti di visioni e di viaggi ultraterreni, apologhi, parabole, massime e apoftegmi riportati in molti casi qui per la prima volta in traduzione italiana e introdotti da una puntuale contestualizzazione storico-culturale. La figura più suggestiva del volume è quella di Caronte, convocato tuttavia in una veste molto diversa da quella di nocchiero degli Inferi a noi familiare. Con la fine del mondo antico – precisa Braccini, già autore insieme a Silvia Romani di Una passeggiata nell’aldilà in compagnia degli antichi (Einaudi 2017) – si determina una coincidenza tra l’odiosa figura di Thanatos, personificazione greca della morte, e quella di Caronte che, dunque, acquista i tratti di un implacabile cacciatore di anime. Nei canti popolari neogreci, dove si intrecciano reminiscenze del mondo classico, tradizione cristiana e tradizione islamica, Caronte appare come un vero e proprio demone sterminatore. Egli fa strage soprattutto di bambini e di giovani, nel corso di scorribande condotte in sella a un destriero nerissimo e con la spada sguainata, secondo un’immagine sovrapponibile a quella di un predone turco o di un funzionario ottomano (cui veniva imputato il rapimento dei bambini cristiani e il loro impiego come giannizzeri o burocrati). A tramandare il volto più macabro di questo Caronte è un canto proveniente dalla grecità moderna e registrato a Cefalonia: «A Caronte è venuto in mente di costruire una torre. / Prende i vecchi come fondamenta, i giovani per pietre angolari / e prende anche i bambini piccoli come montanti per le finestre».

Alla costruzione di uno stesso lugubre monumento mirano le azioni del protagonista di The house that Jack built, di Lars von Trier, una delle più recenti e audaci trasposizioni cinematografiche della catabasi. Non semplicemente una successione di delitti, ma l’uso «creativo» che Jack fa delle vittime rappresenta il suo atto più efferato, quello di cui dovrà rendere conto all’inferno: la costruzione di una casa fatta di quei corpi che «si attorcono e si modellano in una forma architettonica surreale e acherontica», secondo quanto riportato nel saggio conclusivo del libro Acheruntica, a firma di Roberto Danese. Il filologo urbinate – da tempo impegnato a sondare le variazioni del mito classico nel cinema – rintraccia più di un riferimento a Omero e Virgilio, mentre mette a fuoco il momento cruciale della discesa che attraverso quella casa Jack compie verso il regno dei morti, ammantato da un accappatoio rosso e accompagnato da una guida di nome Verge, rivelatori della presenza della Commedia dantesca come principale ipotesto. In questo luogo, summa di molti inferni letterari e iconografici, mentre passa davanti ai Campi Elisi – così gradualmente da richiamare le opere in lento movimento di Bill Viola – il protagonista va con la mente fino al primo ricordo della perdita della sua innocenza. La strada verso l’alto, percorsa dagli eroi occidentali che sono riemersi dall’Ade (Orfeo, Odisseo, Enea, Dante) sembra inaccessibile ma Jack proverà lo stesso a raggiungerla. Non perché animato da un anelito ascensionale, ma per sottoporsi a una condanna peggiore di quella che gli sarebbe toccata e per potere così affermare il suo libero arbitrio, come in una «grottesca vittoria finale».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento