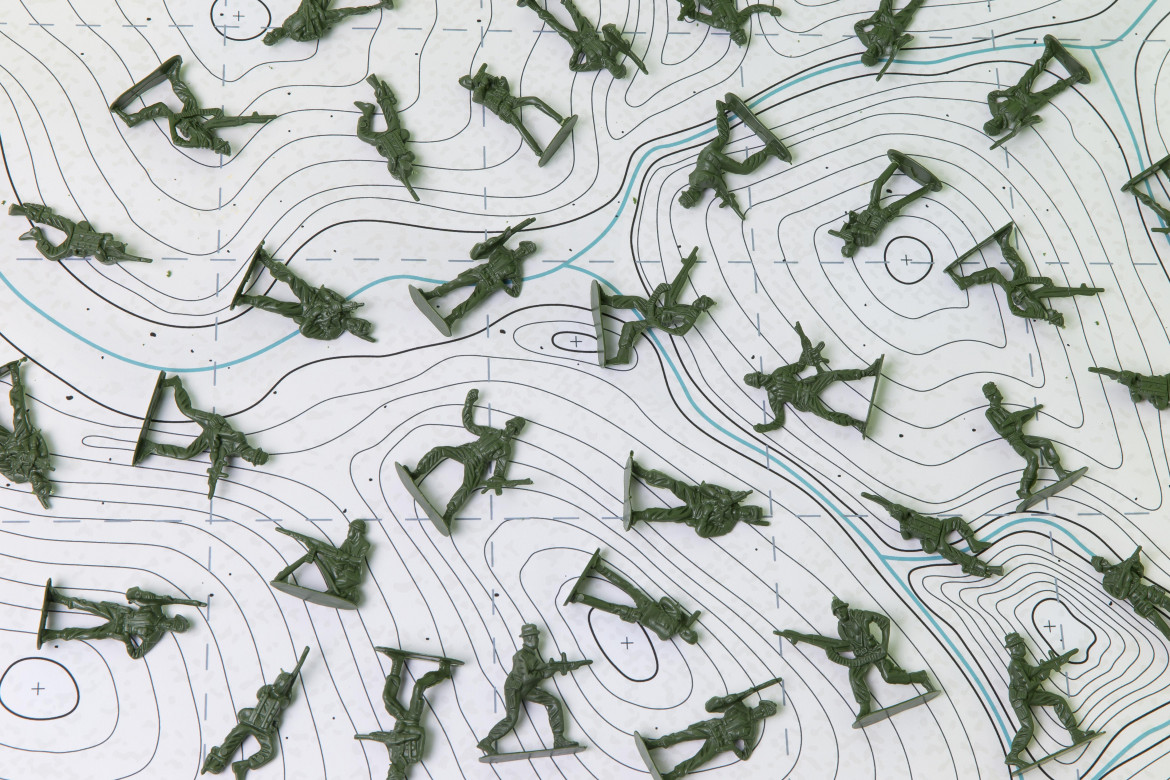

«Extra profitti» di guerra, un doppio errore

Scenari Difficile da definire, la tassazione sugli interessi degli asset russi rischia di ripetere la figuraccia del nostro governo con quelli delle banche. E allontana un altro po’ la diplomazia

Scenari Difficile da definire, la tassazione sugli interessi degli asset russi rischia di ripetere la figuraccia del nostro governo con quelli delle banche. E allontana un altro po’ la diplomazia

La posizione del G7 sull’esproprio degli extra profitti russi è da condannare due volte. Perché è un ulteriore innalzamento della tensione con Putin e perché la sua reale efficacia economica sarà probabilmente molto limitata.

Si tratta insomma di un inganno, e per di più di un inganno pericoloso. Politicamente, l’annuncio di voler finanziare un prestito da 50 miliardi di euro all’Ucraina con gli extra profitti derivanti dai beni russi rappresenta un’escalation e un nuovo passo verso il coinvolgimento dei Paesi europei nel conflitto. Dal punto di vista pratico, al contrario, il compromesso trovato permetterà a oligarchi e miliardari russi di conservare conti correnti, yacht e ville detenuti in Europa.

I governi di Germania, Canada, Italia, Regno unito, Stati uniti, Francia e Giappone utilizzano questo accordo con un chiaro obiettivo politico. Dopo mesi di critiche sulle loro divisioni e sul loro atteggiamento nei confronti della Russia, che viene considerato troppo blando dai più bellicisti, ai governi, soprattutto europei, interessa mostrare forza e unità nel contesto della guerra in Ucraina. Inoltre, questa posizione permette loro di fare la voce grossa con Putin e contestualmente rassicurare Zelenski.

Dietro ai proclami e alle minacce, però, di pratico c’è molto poco. E questo per due ragioni. Innanzitutto perché una grande parte dell’opinione pubblica europea è contraria alla guerra e a misure che comportino nei fatti un inasprimento del conflitto. In Francia, è stata anche se non soprattutto l’opposizione alle posizioni belliciste di Macron a determinare la sua disfatta alle ultime elezioni europee. Le destre di mezza Europa hanno saputo cavalcare e appropriarsi di questo tema, che resta però trasversale e ampiamente maggioritario nel continente e soprattutto nei paesi come Italia, Francia e Spagna che soffrono di più la crisi economica e l’inflazione.

La redazione consiglia:

La guerra parallela di Israele a HezbollahCi sono poi ragioni tecniche che vengono portate a giustificazione del compromesso trovato sulla confisca dei beni dei cittadini russi.

I governatori delle banche centrali, ad esempio, invocano la credibilità della zona euro, che verrebbe a vacillare nel caso in cui i Paesi dell’area si mettessero ad espropriare beni di cittadini stranieri. Secondo loro, una misura di questo tipo potrebbe portare altri investitori a temere per i propri beni, e scatenare quindi una fuga di capitali. Un’eventualità quanto mai remota, in realtà, perché coinvolgerebbe cittadini di nazioni ad alto rischio di guerra con uno o più paesi europei. Una situazione fortunatamente non in vista, almeno sul medio periodo.

A questo, i banchieri centrali aggiungono l’evidente assenza di un quadro legale che permetta di prendere possesso di proprietà private altrui. Effettivamente, nel diritto internazionale esiste un sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, che poggia sostanzialmente sul congelamento dei beni di questi terroristi o Paesi, ma non sulla loro vendita.

Il compromesso trovato è quindi quello di non toccare capitali e proprietà russi, ma di appropriarsi esclusivamente degli «extraprofitti». Secondo Meloni si tratta «non di una confisca di beni ma degli interessi che maturano nel corso del tempo». Non è chiaro però come si definiscano e come si calcolino, questi «extraprofitti», né chi avrà nella pratica il potere di mettere mano a queste somme.

Viene subito in mente il pasticcio fatto con gli «extraprofitti» bancari da parte del governo italiano. Un grande annuncio utilizzato per fare la voce grossa e mostrare un governo «dalla parte del popolo», ma concluso con un nulla di fatto e anzi con ulteriori benefici per gli istituti di credito.

Allo stesso modo, dal punto di vista pratico questa operazione fornirà forse alla fine solo un piccolo sostegno economico all’Ucraina. Dal punto di vista politico, però, le conseguenze potrebbero essere molto gravi, in quanto si tratta di un ulteriore passo di allontanamento dalla logica della diplomazia e di avvicinamento a quella della guerra, nonché al nostro coinvolgimento sempre più totale nel conflitto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento