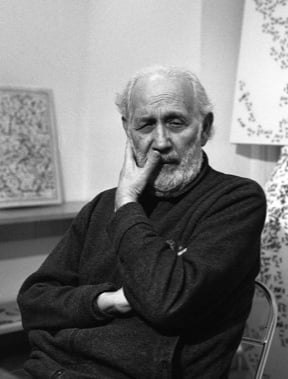

Emilio Isgrò, cancello la parola per farla rinascere in scena

Intervista L’artista racconta la sua «Odissea cancellata» che aprirà la rassegna Pompeii Theatrum Mundi. La distruzione del luogo, il sentimento del presente, la globalizzazione

«Odissea cancellata» al Teatro Grande Parco Archeologico di Pompei – foto di Ivan Nocera

«Odissea cancellata» al Teatro Grande Parco Archeologico di Pompei – foto di Ivan NoceraIntervista L’artista racconta la sua «Odissea cancellata» che aprirà la rassegna Pompeii Theatrum Mundi. La distruzione del luogo, il sentimento del presente, la globalizzazione

All’inizio c’era Gibellina. Era lì che questa Odissea cancellata aveva cominciato a prendere forma e che doveva essere realizzata ma alla fine non se ne fece nulla. Così era rimasta da qualche parte, mai rappresentata fino a ora che andrà in scena – dal 13 al 15 giugno, con la regia di Giorgio Sangati – al Teatro Grande Parco Archeologico di Pompei per inaugurare la settima edizione di Pompeii Theatrum Mundi – un progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e del Parco Archeologico. «Quando ho iniziato con l’Orestea a Gibellina insieme al sindaco Ludovico Corrao volevamo far rivivere una città devastata dal sisma con l’arte e col teatro. Nel tempo mi sono rivolto a altre pratiche artistiche, avevamo avuto molto successo ma quel modello teatrale non mi corrispondeva più, e questo testo voleva portare avanti una drammaturgia capace di fondere se stessa nello spettacolo» racconta al telefono Emilio Isgrò. Artista, scrittore, poeta, giornalista che dagli anni ’60 degli esordi declina nella sua ricerca sul confine tra arti visive e scrittura più itinerari e direzioni, cercando di tenere insieme questa moltitudine di possibilità nella forma della cancellatura come primo gesto di creazione. Un’idea che può sembrare contraddittoria e che invece afferma una libertà singolare della parola, ne rivela i sensi nascosti rovesciando l’intero sistema della comunicazione – «L’altro giorno ho fatto lezione su questo ai bambini hanno capito subito tutto». Ecco, forse ci vuole la disponibilità dell’incanto infantile per entrarci dentro e immaginare nel sito di Pompei l’artista che cancella i versi dell’Odissea impressi sui gradoni di pietra dell’anfiteatro per far nascere il proprio testo.

Il titolo «Odissea cancellata» rimanda subito alla specificità del suo gesto artistico. In che modo ha lavorato sul testo originario?

Non è la prima volta che mi confronto con i testi greci, e che li «cancello»; come artista questa pratica mi permette di lavorare sul carattere multidisciplinare di uno spettacolo e di utilizzare più linguaggi, da quello visivo alla scrittura. Nella mia esperienza teatrale la parola è stata sempre al centro anche quando le sperimentazioni la consideravano «reazionaria» rispetto a un teatro più di immagine. Era un «vizio» – se così possiamo dire – specialmente delle avanguardie negli anni sessanta da cui io stesso provenivo, e dalle quali a un certo punto avevo preso le distanze. La parola a teatro non si deve usare dicevano. Ma l’esperienza della cancellatura e della poesia così come la coesistenza di più linguaggi e discipline mi proteggevano, e in qualche modo mi hanno permesso una rifondazione della parola stessa. In questo caso ho provato a scrivere un’Odissea che è ispirata a quella di Omero ma non è la sua. Ulisse, per fare un esempio, non è il guerrafondaio che conosciamo, al contrario si finge pazzo per non andare a combattere, una volta però sul campo di battaglia sa come agire e lo fa al meglio. A un certo punto, mentre sta finalmente per tornare a Itaca, comincia a rivedere gli episodi chiave dei dieci anni passati in guerra, le donne della sua vita, gli incontri, i luoghi si srotolano come in una lunga memoria. E quel viaggio che sembrava giunto al termine aprendo l’otre con tutti i venti regalo di Eolo, all’improvviso ricomincia, lo porta di nuovo lontano. Ulisse incarna per me l’uomo di oggi perduto nel mare delle globalizzazioni.

Il testo era stato scritto per una rappresentazione a Gibellina. Il suo intervento è pensato come site specific, legato cioè allo spazio in cui va in scena. È stato complicato ripensarlo a Pompei?

No anche perché nel testo originario il luogo non era determinato, la scrittura è ambigua, può prendere sia la forma di un monologo che quella da Grand Theatre. Inoltre Pompei e Gibellina sono due negazioni, portano in sé la distruzione, il terremoto che l’ha distrutte. Per l’installazione scenica ho voluto cambiare le abitudini del pubblico di Pompei collocandolo nella cavea mentre gli attori si muovono sulle gradinate. Questo perché sotto gli occhi degli spettatori cancellerò le parole originarie. La scrittura assume una forma performativa coerente con un certo modo di pensare l’arte e il teatro, a cominciare dalla semplificazione in versi che produce una potenza fonica con cui sedurre il pubblico, e che aiuta nella comunicazione. Mi sembra che oggi ci sia una certa povertà nella parola, la scrittura viene piegata a un teatro che deve arrivare al pubblico velocemente perdendo il suo splendore. C’è invece una spettacolarità nella parola che ci fa ancora dire: «La vita è sogno».

Nelle note di presentazione dello spettacolo lei parla di «Un testo cancellato per un paese cancellato». A cosa fa riferimento? Il testo che affiora da quello cancellato sembra avere un forte legame col presente.

C’è la doppia negazione dei luoghi di cui si diceva, Pompei e Gibellina, e quella della parola che viene cancellata, ma visto che in latino due negazioni affermano la morte si tramuta in vita. L’arte deve essere inclusiva, deve parlare a tutti, e come non può dialogare col tempo che viviamo? Volevo uno spettacolo all’insegna della fiducia in un momento che fra guerre e crisi economica è difficile averne; questo viaggio di Ulisse dentro alla nostra globalizzazione prova a aprire qualche orizzonte. Polifemo non è il mostro che sappiamo, è un bambino che ha perso un occhio correndo in un bosco di fichi d’India, un piccolo ciclope che gioca con le capre e coi cavalli a dondolo. Si parla di ecologia, di inquinamento, della distruzione del pianeta perché ogni riflessione artistica contiene il sentimento del suo tempo. E va oltre di esso, questa Odissea l’ho scritta nel 2002, c’era la guerra in Iraq, adesso ce ne sono altre, una ripetizione tragica.

La questione del tema nell’opera d’arte mi sembra molto importante, oggi è come se fossimo tornati all’antica dicotomia di «forma» e «contenuto». Lei cosa ne pensa?

Il punto è sempre il «come» si fanno le cose, con quali strumenti; la cancellazione è uno strumento che sovverte lo statuto del linguaggio alla base, la gente rimane stupita. Non parlo ovviamente di cancel culture che è un’altra storia, e francamente in molti casi somiglia per me a una censura. Non è il tema che determina la cifra politica di un’opera, si può fare teatro politico anche parlando di cose in apparenza banali. Al Maxxi di Roma ho cancellato i Comandamenti a accezione del Quinto: «Non uccidere» lasciato in undici lingue per lanciare un messaggio di pace contro l’odio e la violenza (l’installazione Non uccidere, realizzata insieme a Mario Botta al Maxxi di Roma nel 2023, in occasione del 75° anniversario della Costituzione italiana, ndr). La cancellatura non è un atto distruttivo, è una forma di libertà espressiva, un modo di dire no per affermare le cose che contano.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento