Elio Pagliarani, un’epica di fondazione di nuove soggettività

INCONTRI Anticipiamo un estratto dell’intervento della studiosa per il convegno a Roma dedicato alla figura del poeta. Sua l’esigenza di reinventare i generi della lirica per travalicare i perimetri tracciati

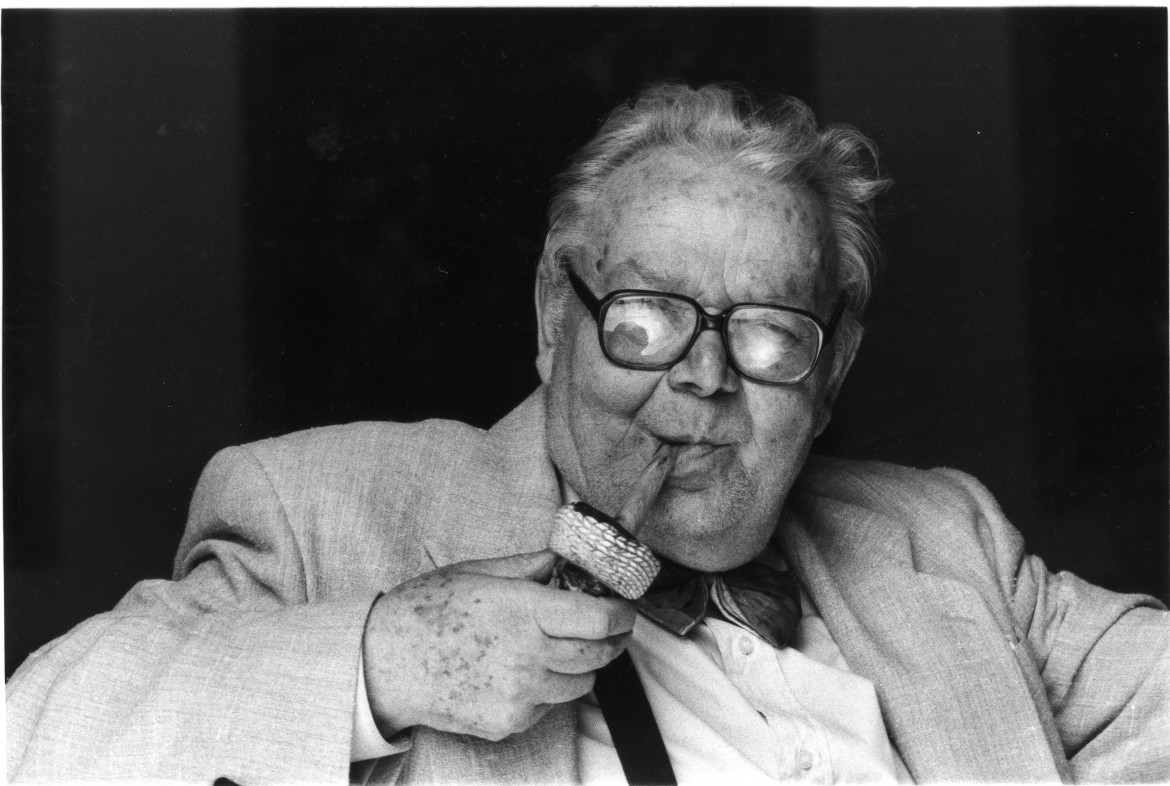

Elio Pagliarani foto di Alberto Cristofari (archivio il manifesto)

Elio Pagliarani foto di Alberto Cristofari (archivio il manifesto)INCONTRI Anticipiamo un estratto dell’intervento della studiosa per il convegno a Roma dedicato alla figura del poeta. Sua l’esigenza di reinventare i generi della lirica per travalicare i perimetri tracciati

Di quello che è uno degli autori più originali e insieme rappresentativi del secondo Novecento italiano, Elio Pagliarani, appare sempre più importante provare a fotografare non solamente i casi (non pochi) di filiazione diretta e riconosciuta dallo stesso poeta, ma anche – e più in generale – l’eredità indiretta e mediata, con l’obiettivo di mettere a fuoco in questo modo un’intera area della poesia italiana dell’estremo contemporaneo, a partire da un punto di osservazione radicato nel Novecento e tuttavia proiettato verso il Duemila.

Più e oltre che lascito del secolo scorso o tradizione tardo-novecentesca in prolungamento nel Duemila, la vitalità attuale della lezione di Pagliarani può essere letta nei termini di una vera e propria funzione, da assumere a lente privilegiata per mettere a fuoco alcune componenti delle scritture poetiche contemporanee in risonanza con l’opera di Pagliarani.

L’OBIETTIVO non è tanto quello di ricostruire una genealogia; si tratta, piuttosto, di verificare le potenzialità di una «funzione Pagliarani» intesa come macro-categoria ermeneutica che, per quanto ampia e lasca, si presti ad essere adottata per indagare continuità e rotture, longevità e cesure, in una postura strabica, che guardi contemporaneamente da una parte e dall’altra del confine tra i secoli.

Marche di riconoscimento di una funzione Pagliarani così intesa sono principalmente quattro: l’apertura oltre i confini tra i generi, in un orizzonte expandend che nel Novecento non è una modalità esclusiva di Pagliarani, ma è da Pagliarani praticata in modo radicale, se consideriamo la genesi transmediale dei suoi capolavori, e mossa prima di tutto dall’esigenza di reinventare i generi della poesia per travalicare il perimetro tracciato dal paradigma della lirica moderna; la tensione, tanto profonda quanto irrisolta, verso l’epos, che nella modernità si dà solo sotto il segno della parodia, intesa come ripetizione a distanza critica, e che porta Pagliarani a fondare, nella cultura italiana, un modo epico modernista, che fa ampio ricorso ai dispositivi formali dello straniamento e della metalessi, che mette in primo piano le inversioni di ruolo e le ibridazioni spiazzanti tra elementi di segno opposto (e in questa particolare rifunzionalizzazione dell’epos agisce in profondità anche l’influenza del modello del teatro epico di Bertolt Brecht, che Pagliarani conosce bene anche grazie alla sua attività di critico teatrale; l’impianto dialogico e relazionale si contamina con un assetto corale, dove il ‘noi’ è precipitato di una soggettività che non si scioglie nella collettività ma si afferma senza annullare l’altro); la presenza di effetti di romanzizzazione, secondo quel fenomeno, prospettato da Michail Bachtin, di influenza del romanzo sugli altri generi nel momento in cui questo diventa il genere dominante, un fenomeno che attraversa la poesia italiana del secondo Novecento e rispetto al quale opere come La ragazza Carla e La ballata di Rudi rappresentano, per certi versi, la punta dell’iceberg (non solo tendenza della poesia ad andare verso la prosa o verso il teatro e il recupero di tratti epici, cioè a farsi performativa e narrativa, né semplicemente poesia dopo la lirica, ma una poesia attraversata da effetti di romanzizzazione a diversi gradi di intensità); l’adozione di prospettive stranianti che portano in primo piano soggetti inediti sulla scena della poesia, per esempio quello della dattilografa Carla, vittima di molestie a opera del datore di lavoro in un ufficio milanese del dopoguerra, o della signora Camilla nella Ballata di Rudi, che rivendica il valore del lavoro in un mondo dominato dal «sistema ingegnoso di fare soldi coi soldi».

La funzione Pagliarani è allora persino, sorprendentemente, una delle strade attraverso le quali si riattiva e si rifunzionalizza anche il modo lirico, passando per un’epica di fondazione di nuove soggettività.

*

SCHEDA. Sabato al Palaexpo la giornata di studi

Sabato 25 maggio, al Palaexpo di via Nazionale a Roma (dalle 10.30 alle 19), si svolgerà la Giornata Pagliarani in omaggio al poeta. Nella mattina, saranno presentati i volumi «Funzione Pagliarani, Voci e letture dal Novecento al Duemila» (Zona editrice, 2023), «Il Fondo archivistico Elio Pagliarani 1946-2012» (Zona editrice, 2023), promossi dall’Associazione omonima. Alle ore 17 si terrà la cerimonia di premiazione della Nona edizione del Premio Elio Pagliarani.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento