Elena Bellantoni, se il corpo torna a sentire

Intervista Risultato finale di un lungo processo artistico svolto con i lavoratori negli spazi della fabbrica: l'artista racconta la sua mostra «Se ci fosse luce sarebbe bellissimo», allestita nella sede della Fondazione Dino Zoli di Forlì, curata da Nadia Stefanel

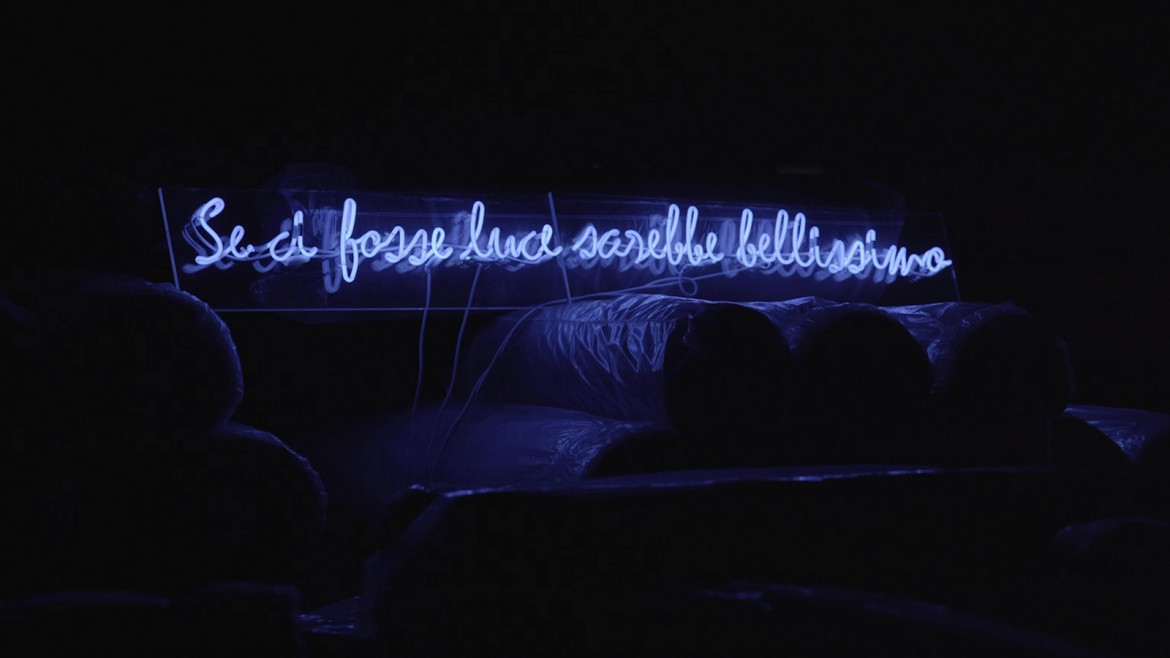

«Se ci fosse luce sarebbe bellissimo» (still da video) courtesy of artist

«Se ci fosse luce sarebbe bellissimo» (still da video) courtesy of artistIntervista Risultato finale di un lungo processo artistico svolto con i lavoratori negli spazi della fabbrica: l'artista racconta la sua mostra «Se ci fosse luce sarebbe bellissimo», allestita nella sede della Fondazione Dino Zoli di Forlì, curata da Nadia Stefanel

Se ci fosse luce sarebbe bellissimo è il titolo della mostra di Elena Bellantoni allestita nella sede della Fondazione Dino Zoli di Forlì, curata da Nadia Stefanel: è il risultato finale di un lungo processo artistico svolto con i lavoratori negli spazi della fabbrica. Il luogo, le macchine e i tessuti sono i soggetti che Bellantoni abita e fa abitare e con cui entra in contatto.

L’artista e performer classe ’75 realizza vestiti scultura, osserva e registra i cambiamenti dei movimenti dei corpi sotto tuniche-armatura. Gli operai appaiono come sacerdoti che svolgono rituali individuali per poi diventare un unico corpo in una coreografia collettiva. Gli elementi portanti del percorso espositivo sono il tessuto e la luce, i temi della fabbrica, che Bellantoni stravolge e trasfigura come è compito dell’arte. Sulla mostra, che spazia dal video alle installazioni, ai disegni, visitabile fino al 4 giugno, abbiamo rivolto alcune domande all’artista.

Com’è nato il progetto?

Nel 2020 ho vinto il concorso nazionale Arteam Cup e il Premio Speciale Fondazione Dino Zoli e Dino Zoli Textile che prevedeva una residenza d’artista nell’azienda e una personale. È nata una sinergia tra la mia pratica e la fabbrica, si sono innescate riflessioni sul valore del gesto artistico in un sistema produttivo, sulla possibilità che il corpo possa allontanarsi dal processo di mercificazione imposto dal modello neoliberista e su cosa significhi creare legami nei luoghi di lavoro.

Qual è stato il suo approccio nell’indagare il tema del lavoro?

Il progetto nasce da un pensiero sull’ambiente di lavoro come luogo abitato da corpi. In media ogni persona vi trascorre circa 12 anni. La fabbrica diventa una nuova casa dove emergono lati del proprio vissuto e della personalità. A partire dal contenitore casa/lavoro analizzo la relazione con chi attraversa quello spazio. Ho costruito un percorso visionario a cominciare dai laboratori svolti sull’immagine corporea che ogni lavoratore ha di sé. Sono affiorati frammenti di storia personale, memorie, percezioni, affetti. Per la prima volta i dipendenti, che da anni condividono lo stesso luogo, si sono confrontati su temi intimi. Hanno iniziato a dialogare anche con il corpo. Ho proposto gesti nuovi, lontani dalla meccanicità dei movimenti quotidiani.

Che valore assume «abitare» il lavoro e i gesti per svolgerlo?

In questo processo è emerso il concetto di habitus nel senso di abito e comportamento. L’intero progetto nasce da una riflessione pandemica: durante il lockdown abbiamo passato molto tempo a casa, lontani dai nostri cari e dai luoghi di lavoro. Tutto è diventato virtuale e immateriale, come le relazioni «fisiche».

L’abito cucito addosso è la metafora del lavoro che prende le nostre forme, coprendoci e connotandoci?

Gli abiti sono sculture che cambiano i gesti quotidiani e la percezione di corpo e spazio. Indossandoli siamo diventati un unico «body» collettivo. In generale, i corpi diventano lo strumento/macchina esecutore di gesti del sistema produttivo. Gli enormi abiti sculture si sono trasformati in un prolungamento fisico, armature che proteggono e modificano anche lo spazio esterno di interazione con gli oggetti e gli altri. Abbiamo lavorato alterandoci, andando letteralmente fuori di noi e verso l’altro. Per farlo, i dipendenti hanno abbandonato le loro divise costruendone delle nuove con altre funzioni, non designate alla produzione e alla velocità. Ho poi costruito un training performativo sui gesti e le partiture. In scena sembravamo degli astronauti che compiono i primi passi rallentati sulla superficie lunare.

Che relazione creano fra loro il corpo e il lavoro?

Gli abiti ricordano i dervisci, hanno forme geometriche che rivestono forme femminili e maschili. I dipendenti, indossandoli, trasfigurano la gestualità quotidiana. Anche lo spazio cambia approdando a un mondo onirico, parallelo alla realtà. Il tessuto di lino rosa ricorda il corpo, quello di velluto blu/grigio le tute. I costumi rimandano agli abiti futuristi di Balla. Con la tuta sembro l’uomo di latta del mago di Oz. Nel loro modello, alludono alle tuniche de Il Decameron e di Medea di Pasolini. La mia ricerca risente dell’influenza del cinema muto di Buster Keaton e delle coreografie di Pina Bausch. Il viaggio intrapreso nello stabilimento si conclude in un grande cerchio tentacolare, con i quattordici dipendenti vestiti con gli abiti/scultura e stretti in un abbraccio.

Nel progetto sono coinvolte molte donne, c’è una riflessione anche su questo?

Sicuramente l’elemento femminile è una costante della mia ultima produzione artistica, ma stavolta la prevalenza di donne è casuale. La riflessione sul corpo del lavoro non ha un genere specifico, i diritti sono uguali per tutti, anche se in Italia le donne sono ancora molto svantaggiate, sia per la poca flessibilità per chi ha figli, che per gli stipendi non ancora equiparati. Abbiamo ancora molte sfide da affrontare per garantire un’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e non solo. Il progetto ha avuto una lunga gestazione, la sua forza è stata la piena disponibilità dell’azienda e degli operai a impegnarsi nel loro orario di lavoro. Questo ha significato una sospensione del sistema produttivo, o meglio, una produzione di altro, non merce, ma immagine-azione.

Perché la scelta delle frasi di Moro e Guccini?

I neon hanno un significato concettuale anche cromatico. Il blu segna un momento malinconico iniziale. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo è una citazione dall’ultima lettera di Moro scritta alla moglie nel ’78, prima della sua tragica fine. È l’intenzione di fare luce su qualcosa che è non chiaro. La frase ipotetica diventa ossimoro per eccellenza nel testo luminoso che si fa materia nel neon blu.

C’era una voglia di ballare che faceva luce, in rosso, sprigiona calore e un bagliore intenso. È una citazione da Francesco Guccini sulle speranze in un futuro migliore nel secondo dopoguerra, dove i corpi e la voglia di leggerezza tornavano dopo anni bui. Ho ripreso quel sentimento e l’ho associato al periodo post-pandemico. Tornare a toccarsi, abbracciarsi, ha sprigionato energia e calore umano.

Che valore assume il suo intervento artistico alla vigilia del primo maggio?

Ho pensato ad Adriano Olivetti e Simone Weil, due figure che hanno riflettuto intorno al mondo del lavoro in modo rivoluzionario. Ho voluto confrontarmi con i corpi pulsanti e lo spazio reale di un luogo di lavoro. La Festa dei Lavoratori è un’importante occasione per riflettere sui progressi nel campo dei diritti, per evidenziarne le sfide come la lotta al precariato, alle diseguaglianze salariali e alle discriminazioni. Dai miei progetti emerge l’aspetto della dignità, non solo il bisogno di giusti diritti e rivendicazioni, ma della possibilità di dare spazio a un gesto creativo collettivo, possibile attraverso l’azione di corpi in movimento. Attraverso quest’alleanza fra corpi, come direbbe Judith Butler, è possibile costruire esperienze condivise per creare un senso di solidarietà e appartenenza. Il corpo diventa un’entità sociale e culturale: non solo lavora, ma canta e danza, e quella voglia di ballare che faceva luce si traduce in gesti vividi, caldi e nel desiderio di immagine-azione.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento