Dorothea Lange, sulle strade sabbiose della California

Mostre Monica Poggi, curatrice insieme a Walter Guadagnini della personale dedicata alla fotografa presso Camera a Torino, ne racconta lo sguardo originale, ripercorrendo gli anni Trenta della Depressione e della siccità. «Esordì come ritrattista e poi lavorò con un grande paesaggista, Ansel Adams. Confutò lo stereotipo dell’America e isolò i soggetti, un meccanismo fondamentale per permettere un'immedesimazione, rafforzando il messaggio. Il suo occhio si nutriva della fotografia d’avanguardia e artistica»

Dorothea Lange, Casa di un cliente del progetto Rural Rehabilitation, Tulare, California, agosto 1936

Dorothea Lange, Casa di un cliente del progetto Rural Rehabilitation, Tulare, California, agosto 1936Mostre Monica Poggi, curatrice insieme a Walter Guadagnini della personale dedicata alla fotografa presso Camera a Torino, ne racconta lo sguardo originale, ripercorrendo gli anni Trenta della Depressione e della siccità. «Esordì come ritrattista e poi lavorò con un grande paesaggista, Ansel Adams. Confutò lo stereotipo dell’America e isolò i soggetti, un meccanismo fondamentale per permettere un'immedesimazione, rafforzando il messaggio. Il suo occhio si nutriva della fotografia d’avanguardia e artistica»

Erano i primi di marzo del 1936 quando Dorothea Lange incrociò, in uno dei suoi viaggi, alcuni campi coltivati a perdita d’occhio. Erano delimitati da un cartello: «Raccoglitori di piselli». Si trovava a Nipomo, in California, come fotografa incaricata dall’agenzia governativa Farm Security Administration per monitorare gli effetti della Depressione americana fra i lavoratori e le lavoratrici agricole. Tornò indietro e si fermò, attratta come una calamita da quel che vedeva davanti a sé.

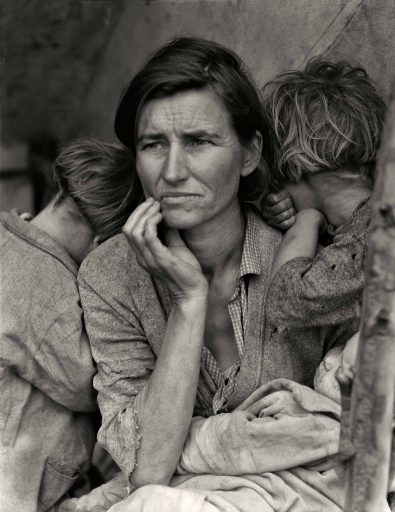

Fu tra quegli anti-eroi e anti-eroine, rappresentanti di un’umanità dolente e dimenticata, agli antipodi del sogno pionieristico, che Dorothea Lange (Hoboken, 1895 – San Francisco, 1965) conobbe Florence Thompson, la donna di 32 anni che guarda verso un punto indefinibile del mondo con abbarbicati al corpo ossuto i suoi figli, destinata a diventare l’icona universale di una condizione miserabile seppure piena di dignità. Florence le raccontò la sua storia: si era fermata a Nipomo in una tenda di fortuna per un guasto alla macchina. Con i suoi bambini si nutriva di verdure congelate e di ciò che racimolava in natura. Dopo poche «pose» (sette) in cui collaborò con la fotografa – che era riuscita a superare la sua recalcitranza – subì la metamorfosi che la catapultò per sempre nell’Olimpo dei volti che hanno segnato un’epoca: divenne così la Migrant Mother. Nel 1940 era già esposta al Moma e oggi, nel terzo millennio, quel viso bellissimo, ruvido e spigoloso come la terra ferita, si aggira nelle aste sui 300mila dollari.

LA MATTINA SUCCESSIVA allo scatto, la foto era già impaginata sul San Francisco News: colpì al cuore l’opinione pubblica e, in una manciata di giorni, il governo si affrettò a consegnare duemila razioni di cibo ai raccoglitori di Nipomo. Lange, che aveva un’esperienza di ritrattista in studio, si risolse a abbandonare definitivamente quel mestiere per seguire le migrazioni degli americani senza lavoro che giravano la California spinti dalla fame. E Florence si trasformò in un pungolo spirituale, culturale e politico. La donna non fu mai ricompensata per essersi prestata all’obiettivo ma, come spiega Monica Poggi (curatrice insieme a Walter Guadagnini della personale che rende omaggio alla fotografa presso Camera a Torino, visitabile fino all’8 ottobre) di quello scatto famosissimo Lange non possedeva i diritti poiché lavorava su commissione. I figli della bracciante, una volta cresciuti, usando il nome d’arte della madre riuscirono a raggiungere, attraverso donazioni private, la somma necessaria a un’operazione al cuore per la loro madre. Ma non bastò e Florence morì, non molto tempo dopo. Aveva 80 anni.

«Per stampare le sue foto, Lange doveva chiederle in prestito, non aveva accesso ai negativi – afferma Poggi –. Indubbiamente trasse vantaggio dalla notorietà che le procurò l’immagine, ma dal punto di vista autoriale: quello scatto le assicurò altri ingaggi». D’altronde, lei aveva rispettato il suo assunto principale: le fotografie, per essere buone, devono essere piene di mondo. E Migrant Mother, così radicata anche nell’iconografia religiosa da risultare immediatamente famigliare, ne era una sintesi perfetta. «La donna ritratta è diventata un simbolo per molte persone; è la sua foto, non la mia – sosterrà Lange –. Quello che ho sempre cercato di dire agli altri fotografi è che se non fossi stata profondamente coinvolta nel mio lavoro, non sarei mai tornata indietro. Credo che questa costrizione interiore sia l’ingrediente vitale del nostro mestiere».

LA MOSTRA di Camera Dorothea Lange. Racconti di vita e lavoro propone circa duecento fotografie scegliendo una visione empatica e antropologica molto netta. «Abbiamo pensato che le sue immagini, dopo quelle di Eva Arnold, possano dire ancora qualcosa di attuale, inserendosi nel dibattito contemporaneo sul cambiamento climatico e i flussi migratori che attraversano il pianeta», continua la curatrice.

Fra il 1931 e il ’39, oltre la crisi economica che si era abbattuta ovunque, il Sud degli Stati Uniti fu messo in ginocchio da una tremenda siccità e da tempeste di sabbia (Dust Bowl) che costrinsero centinaia di migliaia di persone a migrare: circa il 20 per cento dei californiani giravano per il paese alla ricerca di una fonte di sostentamento. È questo il contesto drammatico che Dorothea Lange cominciò a documentare – nel 1935 partì insieme a Paul S. Taylor, economista e sociologo che poi sposerà – e che «risuona» fino ai nostri giorni quando i territori sono divorati da incendi e alluvioni.

LA «CORNICE» DELLA FOTOGRAFA è la stessa narrata dallo scrittore John Steinbeck in The Harvest Gypsies, una serie di articoli per il San Francisco News, usciti nell’ottobre del 1936. Due anni dopo, infatti, vennero raccolti in un opuscolo della Simon J. Lubin Society (organizzazione senza scopo di lucro) e corredati da ventidue immagini di Lange.

L’autrice inserisce sempre l’individuo negli sterminati paesaggi americani, in una natura «matrigna» che ne sottolinea l’estrema inconsistenza esistenziale. Ripresi in campo totale, uomini e donne sono schiacciati, resi fragili, oltre che dalla realtà della loro condizione, dall’obiettivo stesso. Il suo modo di fotografare scaturisce dalle sue frequentazioni artistiche, precedenti al lavoro di documentarista. «Non va dimenticato che lei esordì come ritrattista – sottolinea Poggi – e poi lavorò con un grande paesaggista, Ansel Adams. Confutò lo stereotipo dell’America e isolò i soggetti, un meccanismo fondamentale per permettere una immedesimazione, rafforzando il messaggio. Il suo sguardo si nutriva della fotografia d’avanguardia e artistica. C’è un interesse al dettaglio, agli aspetti formali della realtà che univa a un sostrato sociologico. Nel paesaggio antropizzato – mulini a vento, casupole cadenti – mostrava un’attenzione all’oggetto tipico della fotografia modernista: è qui che la testimonianza da sociale si fa anche artistica».

Dorothea Lange non ebbe una storia biografica facile. Visse con la madre e la nonna quando, lei dodicenne, vennero abbandonate dal padre. E contrasse la poliomelite di cui portò sempre i segni evidenti. «Quella sua zoppia, che l’aveva fatta soffrire per episodi di bullismo ed emarginazione durante l’infanzia e adolescenza, la aiutò a provare empatia per i braccianti e la loro povertà. In un certo senso le persone in difficoltà coglievano in lei uno sguardo umano. Lange stessa racconta come la sua condizione l’abbia aiutata in maniera specchiante, i soggetti non erano intimoriti, la sua disabilità creava una sorta di vicinanza».

NEL PERCORSO TORINESE, è esposto anche il «ciclo giapponese». È una serie che la fotografa realizzò sempre su commissione per l’agenzia del governo americano. «Stavolta non ne sposò la causa, era profondamente contraria alla deportazione e agli internamenti senza ragione di cittadini e cittadine di origine giapponese. Le sue immagini passavano al vaglio di una rigida censura, ma lei trovò un escamotage: attraverso le didascalie, scritte in maniera dettagliata, narrava le vite dei soggetti, svincolandosi dal setaccio del controllo e, allo stesso tempo, facendo passare l’idea dell’assurdità di quella misura (presa dopo Pearl Harbour), contro abitanti che non rappresentavano nessun pericolo reale. Roosevelt in quel momento assecondò l’isteria collettiva. Proprio in California c’era una grandissima comunità con radici in Giappone, il fenomeno migratorio era consistente già dalla fine dell’Ottocento. Ci furono molte marce e manifestazioni di protesta cui partecipò anche lei insieme al marito Paul e ad altri colleghi».

Dorothea Lange morì l’11 ottobre 1965 per un tumore all’esofago. Mancò l’inaugurazione della sua retrospettiva al Moma di New York. «Il mio lavoro non mai è un’illustrazione pittorica – aveva scritto –, ma una prova, una registrazione dell’esperienza umana, è legato alla storia, alla ricerca di verità». Una verità che scovò fra i disprezzati, gli alienati, gli sradicati.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento