Dickinson, dal cestino al manoscritto

Poesia visiva Dalla seconda metà degli anni Sessanta Emily Dickinson scriveva versi su carta riciclata: una scelta di «scarabocchi», trascritti dall’artista Jen Bervin, esce ora da Archinto a cura di Nadia Fusini

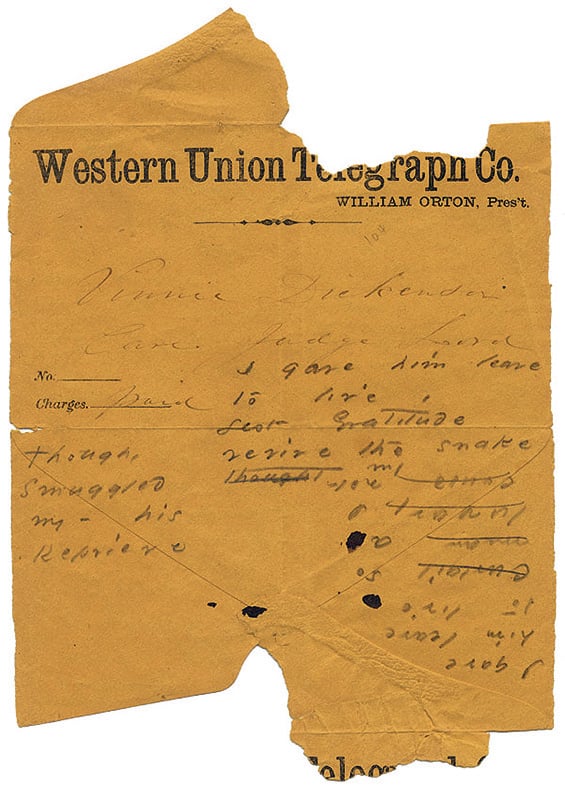

Una poesia su busta di Emily Dickinson, trascritta dall'artista Jen Bervin

Una poesia su busta di Emily Dickinson, trascritta dall'artista Jen BervinPoesia visiva Dalla seconda metà degli anni Sessanta Emily Dickinson scriveva versi su carta riciclata: una scelta di «scarabocchi», trascritti dall’artista Jen Bervin, esce ora da Archinto a cura di Nadia Fusini

Si sapeva che da una certa data in poi, più o meno dalla seconda metà degli anni sessanta, dopo il suo periodo più fecondo, Emily Dickinson usava ritagli di carta d’ogni genere: per frugalità o forse perché le piaceva condividere nel suo universo privato qualsiasi scampolo (persino un conto della spesa) proveniente dall’esterno. Lì, su tessere da miniaturista, appuntava i suoi versi. All’inizio era stata metodica, fino a un giorno in cui – interrottasi l’ondata lirica degli anni 1858-’64 – raccoglie diligentemente le sue poesie, scritte su fogli normali, in quaranta fascicoli, ricuciti sul dorso da un filo: libri virtuali, da non pubblicare. Poi davanti alla sovranità della pagina bianca deve esserci stato un tonfo della mente, come in un abisso, un naufragio. La pagina si fa rifiutare. Cos’era accaduto nella sua esistenza a determinare questo arresto? Non lo sappiamo. Sappiamo invece che inizia a soffrire di fotofobia e che, secondo i medici di allora, rischia la cecità. Le viene proibito di leggere e di usare la penna (ma non la matita!). Sappiamo anche ciò che accadeva fuori casa: una Guerra civile che andava lacerando la nazione. E lei, che vive fuori dal mondo (questa la vulgata), ha un amico al fronte, il giornalista e colonello T. W. Higginson, al quale invia lettere, raccomandandogli di guadarsi dalla morte: la guerra è un «territorio ambiguo» (oblique).

Più o meno dal 1864, e poi con più costanza, dal 1870, un frammento spiegazzato, un volantino pubblicitario, il programma di un concerto, l’involucro di un cioccolatino parigino, persino un pezzo di carta da parati, o, come sarà più abituale, parti di buste da lettera scartate in un cestino dopo l’apertura, serviranno al compito che ancora le urge dentro. Difficile immaginare il contesto, quando quelle lettere giunte a casa Dickinson a Amherst, Massachusetts, non erano indirizzate a lei. Cosa faceva? Andava rovistando, di nascosto, sottraendo ai rifiuti di famiglia strappi di ogni taglia, persino i triangoli di chiusura (figura mistica e abissale), spalmati di colla?

Da guardare e da leggere

Sono 52 le poesie su buste studiate da Marta Werner e trascritte dall’artista Jen Bervin, e quindi selezionate per un volumetto che esce adesso anche in Italia con la cura di Nadia Fusini. Versione ridotta di The Gorgeous Nothings (2013), Buste di poesia (Archinto, pp. 109, euro 25,00), è un libro sui generis, da guardare e leggere lungo più dimensioni, perché in un unico ensemble ci presenta le fotografie a colori dei frammenti olografi, la loro transcodificazione in un tracciato lineare (un balloon), le traduzioni italiane in testa alla pagina e in corpo più piccolo. È un’opera che concilia ricerca archiviale, filologia e composizione figurativa, ma è concepita soprattutto come esperimento visivo. Semplice estetica del manoscritto? Un album di palinsesti, cubismi, calligrammi, scarabocchi? Un reliquiario verbale che somiglia a un’opera d’arte povera e minimale dei nostri tempi?

Ciò che attrae immediatamente l’occhio, infatti, sono le tonalità ocra della carta antica a contatto dello sfondo bianco, e le forme dei frammenti che si scapricciano in figure irregolari, un po’ illusioniste (come quando in una nuvola si vede la silhouette di un cammello, di una balena), grinzose (accartocciate) e poi levigate con la delicatezza dell’amanuense. Sui retri qui e là appaiono un francobollo, un timbro postale, macchie di colla, il nome amputato del destinatario, l’iniziale miniata di un mittente. Nei risvolti si addensano invece selve di parole, crocette e lineette, che provano a non strabordare i limiti degli orli in un funambolico equilibrio visivo di spazio e messaggio. Anzi, anche lo spazio si propone come messaggio. E di più: se l’oggetto che abbiamo davanti piace all’occhio e stupisce, esso sembra istigare a una virtuale esperienza tattile del manoscritto. Per farsi leggere, infatti, questa nuova pagina molto spesso bisogna farla roteare, seguirla in modo serpentino fin dove le parole di un pensiero compiuto si chiudono a guscio nel territorio concesso e al quale si adattano, insinuandosi nelle sfilacciature della lacerazione. Tutt’altra scena si presenta, dunque, al lettore rispetto alla versione divisa in stanze della poesia stampata.

«Sono poesie queste?», si chiede Nadia Fusini. Sì, e lei lo sa: sono poesie, o, più di rado, versi appuntati e poi riciclati in altre poesie, già numerate e raccolte, fra le 1789 complessive, nelle due edizioni ufficiali, curate da T. H. Johnson e R. W. Franklin, o nelle Lettere. Ma la domanda è legittima. Perché la sorpresa resta inconciliabile, a meno che non ci arrendiamo a riconoscere in queste figurine da collage «un piccolo teatro» del gesto verbale, uno «spazio cerimoniale, il tempio di una preghiera muta», dove «atomi di parole» inseguono un luogo «in cui abitare». E questo fa il poeta, annota Fusini. Ed è così, anche matericamente, nel caso di Dickinson, la quale nei lacerti che ha a disposizione si costruisce la casa per il suo alfabeto. Lo suggerisce il frammento A450, una busta con il lembo superiore aperto (un tetto) in cui mimetica si imprime la scrittura: «La maniera / in cui la speranza / si fa casa …». Ma qui siamo nelle fantasie dell’illusionismo.

Alternative lessicali

Atomi e grovigli, si direbbe, se si considerano le sovrapposizioni delle varianti, spine (sintatticamente fuori posto) di non poco conto per la traduttrice, alternative lessicali che ci fanno testimoni di impeti compositivi, incarnazioni del processo creativo allo stato puro: rapsodico e rapinoso e al contempo sorvegliato da immediate revisioni, cancellature, aggiunte. Se sono stravaganze di una mente bizzarra, lucida ed estatica, le buste di poesia ci mostrano anche una Dickinson meno mascheratamente infantile in quei suoi ultimi anni, meno ironica ed eretica, meno impegnata a giocare a nascondino con Dio, e più olimpica nel misurarsi con la metafisica della Morte e dell’Assoluto. Sono gli scarti a cui si appassiona a determinare il passo e il peso del trasporto lirico?

In un lembo smangiucchiato dallo scollamento (A252) leggiamo: «In questa breve vita / che dura solo / un’ora // quanto – quanto poco – è / in nostro potere». La parola «potere» sta nel punto abissale del triangolo. In un altro pezzo (A320) il panorama cambia, ma non l’effetto: «Una sola nota / di un solo uccello / è meglio di / milioni di parole / Un fodero / ha bisogno / di necessità contiene / una sola spada» («di necessità contiene» è una variante di troppo in alternativa a «ha bisogno», e si sente). Anche qui ciò che colpisce è che «spada», parola pungente e maschile, regna da sola nell’angolo inferiore, punto d’arrivo gnomico e misterioso della «sola nota / di un solo uccello». Chi scrive sembra manovrare spazio e parola: sa dove fare cadere l’ultima segnatura.

Ma è la prima poesia della serie (A105) quella che sollecita più attenzione. È del 1864, l’anno in cui Emily sembra cambiare rotta e la sua attività creativa inizia a subire un rallentamento. Il messaggio è di catastrofe: «Una grande speranza / crollò / non si sentì / il rumore / lo schianto / il crollo / danno / disastro / fu interiore // Oh scaltra / sciagura / che né si denunciò / né ammise / testimoni // La mente è stata / costruita per / carichi pesanti / pianificata per / occasioni spaventevoli // Quanto spesso / in mare aperto / naufraga / manifestamente, a terra / Misconosciuta la ferita / crebbe tanto / che ci sprofondò tutta la mia vita …». La poesia (in cui abbondano le varianti in una bella resa italiana) continua – caso raro – nel risvolto con una conclusione che frastorna. Per registrare un trauma di cui non dice il nome, o la natura, per la prima volta Emily si rifugia in un frammento di busta e vi resta, per soggiornarvi, a quanto pare, a lungo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento