Delphine Seyrig, l’insorgenza dell’immaginario

Festival Il Cinema Ritrovato ha dedicato un omaggio all’attrice e regista, il suo sguardo femminista nel corso della carriera. In "Sois belle et tais toi" interrogava 23 colleghe sullo star system maschile e le sue umiliazioni

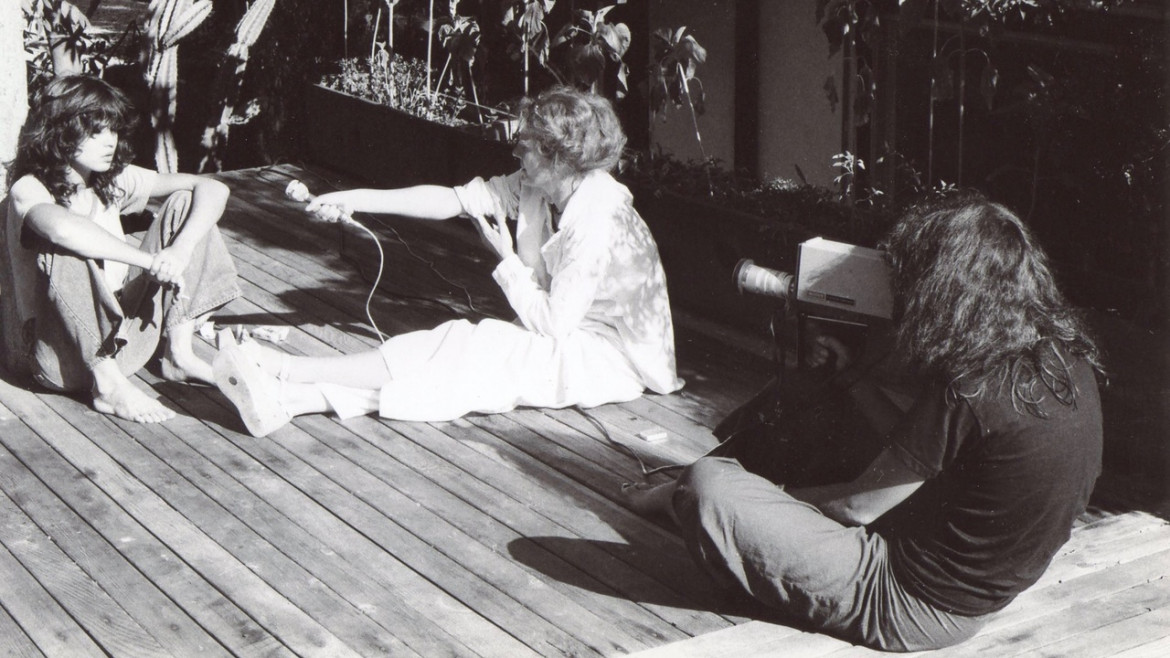

Una scena da «Sois belle et tais toi», al centro Delphine Seyrig

Una scena da «Sois belle et tais toi», al centro Delphine SeyrigFestival Il Cinema Ritrovato ha dedicato un omaggio all’attrice e regista, il suo sguardo femminista nel corso della carriera. In "Sois belle et tais toi" interrogava 23 colleghe sullo star system maschile e le sue umiliazioni

Severa e pallida sotto un casco di capelli castani in L’Année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961), di spalle e piegata – come le donne che aveva visto nella sua infanzia, a cominciare dalla madre – in Jeanne Dielman di Chantal Akerman; star, cineasta (Sois belle et tais toi, 1976), femminista, militante, Delphine Seyrig «l’insoumuse» (dal nome del collettivo fondato con Carole Roussopoulos) esprime un femminile in rivolta che afferma nella sua presenza un corpo a corpo costante con le etichette. Cresciuta in Libano, fino a dieci anni, poi nel New Jersey, inizia adolescente a teatro, all’Actors Studio di New York («Mi ha dato gli strumenti per ottenere la consapevolezza di me come strumento della mia arte»), l’incontro lì con Resnais e prima un’apparizione di Pull My Daisy di Robert Frank, una filmografia che va da Buñuel a Truffaut, Demy, Duras, a quell’aura leggendaria, di grande attrice e musa di cui sarà circondata, si è sempre opposta cercandone i limiti e le contraddizioni.

PRENDIAMO il suo film, Sois belle et tais toi: con una Portapak, la prima camera portatile video semi-professionale che sarà lo strumento privilegiato del cinema militante, interroga ventitré attrici fra cui Delia Salvi (Shadow Play), Jane Fonda, Juliet Berto sulle umiliazioni che lo star system maschile impone loro nel lavoro. «Il cinema è un gigantesco fantasma maschile?» è la domanda che risuona fra i fotogrammi in dissolvenza e la voce netta, chiara, precisa delle testimonianze che raccontano un patriarcato in diverse forme, sempre dominante. Non siamo avanzati, visto quanto accade nel cinema francese negli ultimi mesi attraversato da denunce sempre più frequenti – certo non solo lì, in Italia sarà sicuramente lo stesso ma una presa di parola tarda a manifestarsi. Rispetto all’oggi però vedere o riscoprire «col senno di poi» i film del passato dentro una sistematizzazione critica non dogmatica – come permette di fare con puntualità il Cinema Ritrovato – aiuta a aprire nuove prospettive. E questo della presenza e dei ruoli delle donne nel cinema è uno dei temi dell’edizione 2024 che conferma verso il finale un ottimo esito di attenzione e di pubblico, non solo addetti ai lavori, e giovane, attento, che qui trova il piacere di discutere e di confrontarsi con le visioni.

Accade di scoprire, per esempio, figure femminili inattese come la protagonista di Night River (1955) realizzato da Kozaburo Yoshimura, il regista giapponese al quale è dedicato un focus. Giovane donna che disegna i kimono nel Giappone del dopoguerra in corsa verso l’occidentalizzazione, lei guarda alla tradizione senza nostalgia, piuttosto i suoi tratti provano a fondere il vissuto del tempo, la luce dei luoghi nelle stoffe che lavora. Quando incontra un uomo sposato lo ama ma una volta rimasto vedovo rifiuta la sua proposta di matrimonio, prediligendo la propria indipendenza, e forse solitudine, delusa dal suo egotismo. Nel Giappone del tempo è un personaggio che sorprende la posizione della donna.

«Potrei sbagliarmi. Credere di essere bella, come le donne che attirano gli sguardi. Perché io so di attirare molti sguardi. Però so anche che non c’entra la bellezza, ma qualcos’altro. Per esempio la mente. Sembro quel che voglio sembrare. Anche bella, se serve che sia bella» diceva di sé Seyrig.

E LA SUA SCOMMESSA era creare un nuovo sguardo mettendo in discussione le strutture profonde, oltre le superfici, con una libertà di scelte che è divenuta la sua cifra d’artista. È il suo un film femminista nel modo in cui lavora sulle strutture dell’immaginario, sulle sue rappresentazioni, su quei «fantasmi» che lei aveva messo in discussione nella propria carriera.

La redazione consiglia:

Nella casa di ChantalUN FILM come Les lèvres rouges di Herry Kümel, fantasy di vampire col rossetto scintillante, sangue e trucco, sul lungomare di Ostenda, in un Hotel des Thermes è un gioco, una fantasmagoria fra i poteri di una alta borghesia della Vampira che tutto controlla, decadente e vestita d’argento, lontana dalla nobildonna del mito, l’aristocratica ungherese Elisabeth Bathory, con la passione di fare il bagno nel sangue delle vergini. La sua Vampira è musicale, la voce di Seyrig permea la texture del racconto, le labbra della sua giovane amante come le sue sono rossissime, sfavillanti, il gioco è entrare e uscire dal genere, mutarlo, danzare fra erotismo, sessualità, controllo.

La redazione consiglia:

La decolonizzazione del corpo femminileI consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento