Degas per Valéry: un organo di mira

A Parigi, musée d'Orsay, «Degas Danse Dessin» Il titolo della mostra è lo stesso del celeberrimo saggio di Paul Valéry, di cui essa intende mettere in luce le coordinate: arte come volontà fisiologica dell’occhio, realismo come vibrante sintesi grafica, modernità «inattuale»

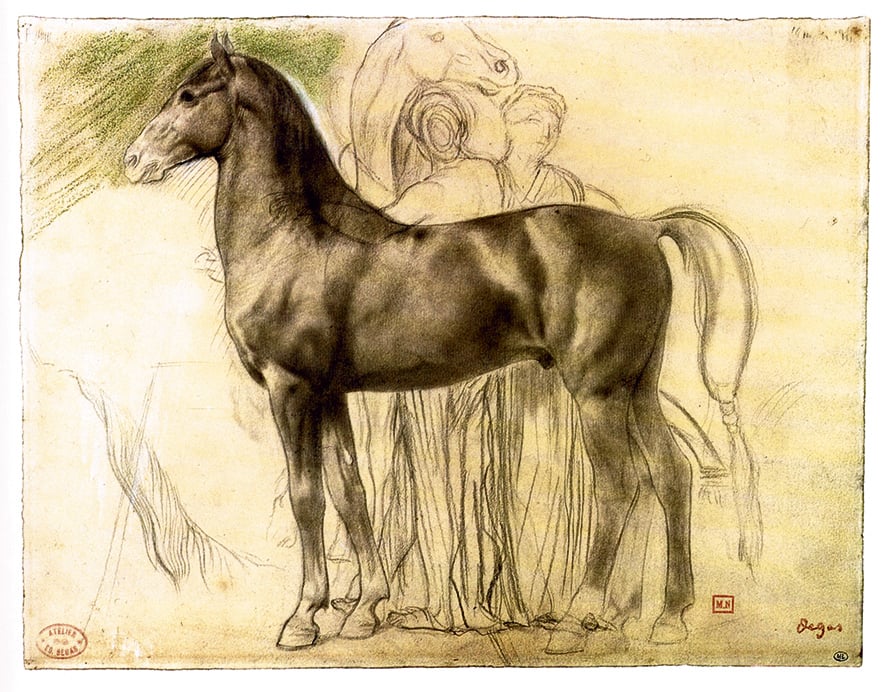

Edgar Degas, «Cheval de profil à gauche et deux femmes retenant un cheval», Paigi, musée d'Orsay

Edgar Degas, «Cheval de profil à gauche et deux femmes retenant un cheval», Paigi, musée d'OrsayA Parigi, musée d'Orsay, «Degas Danse Dessin» Il titolo della mostra è lo stesso del celeberrimo saggio di Paul Valéry, di cui essa intende mettere in luce le coordinate: arte come volontà fisiologica dell’occhio, realismo come vibrante sintesi grafica, modernità «inattuale»

Non era facile tradurre in una mostra le sfuggenti ‘precisioni’ di Paul Valéry su Edgar Degas. Era impossibile, anzi: il carattere mobile e aperto della scrittura saggistica di Valéry, il suo incedere rapsodico, ricco di porte e finestre che si aprono e invitano alla digressione, il suo stesso costruire pensiero sul momento, sotto la penna, rifiutano di obbligarsi a una messa in opera; senza parlare poi della infinita intercambiabilità degli oggetti chiamati a illustrare i concetti, perché è assai infrequente, nel Valéry critico d’arte, l’uso di un oggetto determinato «a dimostrazione». I curatori della mostra Degas Danse Dessin, che è poi il titolo del celebre scritto di Valéry, offerto ai torchi prestigiosissimi di Ambroise Vollard nel 1936 con l’accompagno, fuori testo, di ventisei incisioni dello stesso Degas, si mostrano del resto coscienti della difficoltà analogica, se sottotitolano Hommage à Degas avec Paul Valéry. Così la mostra, ospitata all’ultimo piano (quello impressionista) del musée d’Orsay e aperta fino al 25 febbraio (catalogo musée d’Orsay/Gallimard), finisce per rivelarsi un nuovo, splendido rencontre con l’artista parigino.

Linea secondo il precetto di Ingres

Che cosa rappresentava, per Valéry, Degas? Quale ordine dell’umano egli identificava nel suo scontroso contraggenio, nel volersi sì, baudelarianamente, «pittore della vita moderna», ma preservando il culto della forma, della linea secondo il precetto dell’adorato Ingres, l’amore degli antichi maestri, l’adesione a un sistema dell’arte radicato nella specializzazione delle tecniche e del loro linguaggio di riferimento? Alla modernità che avanza facendo degli uomini ‘singolari’ e ‘bizzarri’, com’è Degas, dei mostri e dei casi clinici, Valéry contrappone una modernità inattuale, scorporata, orfana della «grande arte». Degas non gli interessa, come a Lionello Venturi, nella drammatica volontà di conciliare principi contrastanti, linea e colore, Ingres e impressionismo (dal che la svalutazione di un capolavoro della giovinezza come La famiglia Bellelli), ma nel suo, altrettanto drammatico, porsi di traverso, nemico della facilità cui fatalmente conduce il prevalere dell’arte retinica, e con essa del genere ‘paesaggio’, la morte delle discipline di tradizione, come la leonardesca anatomia, e del bagaglio di saperi che comportano, l’affermarsi ‘giornalistico’ della militanza. Scrive Valéry nel saggio su Degas: «Quella che chiamo “la grande arte” è semplicemente l’arte che esige l’impegno di tutte le facoltà di un uomo». Questo che può sembrare un aforisma va letto insieme alla parole di Degas, riportate da Valéry: «La peinture n’est pas bien difficile quand on ne sait pas… Mais quand on sait… oh! alors!… C’est autre chose!». Fra gli aneddoti che nel saggio si interpongono ai concetti, illuminandoli, scaldandoli (il sapore, a tratti, è quello dei Salons di Diderot), c’è una sosta dei due, Degas e Valéry, dinanzi a una tela di Théodore Rousseau nella Grande Galerie del Louvre. A Valéry che, pur ammirando, lamenta la «seccatura» che deve aver comportato «fare tutte quelle foglie», «Taci», ribatte Degas, «se non fosse noioso, non sarebbe divertente».

Si erano conosciuti, verso il 1893 o ’94, in casa di Henri Rouart, industriale e ricercatore scientifico, collezionista sopraffino che aveva trasformato l’intero palazzo di rue de Lisbonne in una quadreria di arte moderna, il cui tono era dato da Corot, Daumier, Degas. Amico e coetaneo di Degas, Henri aveva, tra i figli, quell’Ernest Rouart, amateur quanto il padre, i cui vivi ricordi potrà utilizzare Valéry nel comporre il suo saggio. In un paragrafo, anzi, la penna passa proprio a Ernest, il quale – ha scritto Beniamino Dal Fabbro, curatore della prima edizione italiana (Feltrinelli 1980) di Degas Danse Dessin – «per una sorta di mimetismo, s’esprime quasi adoperando» la stessa prosa di Valéry. Un asse intorno a cui si dispone il materiale umano offerto da Valéry è la relazione di Degas con Mallarmé, colui sul quale l’autore del Cimitero marino aveva imperniato la sua idea di poesia assoluta, dove l’«Universo» è «vestito di sillabe, organizzato in frasi». Degas, che quanto a gusti letterari era vicino al circolo di scrittori naturalisti che si riunivano nel Grenier di Edmond de Goncourt, non capiva il misticismo scrittorio di Mallarmé, la sua ‘fissazione’ che tutta la realtà facesse capo a un Libro: ne derivavano, per lui, «mostri di oscurità e complicazione», e ci scherzava sù. Eppure Valéry, nel tracciare il profilo temperamentale di Degas, nel descrivere il modo in cui egli arrivava all’opera attraverso «innumerevoli studi» e «una serie di operazioni», senza riuscire mai, però, a considerarla conclusa, sembra volerlo attrarre nell’orbita di Mallarmé. La chiusa del saggio, infatti, spetta a loro, questi due «giansenisti», uno della pittura l’altro della poesia, «che racchiusero, in tali futili oggetti del loro desiderio e del loro tormento, un modo di sentire l’infinito, e insomma… tutto ciò che occorre per credere di avere ormai trovato».

Aveva ragione Dal Fabbro che Valéry volle fare di Degas un «mito personale»: alla stregua di Leonardo da Vinci nell’Introduzione al metodo di Leonardo che aveva composto nell’inverno 1894-’95. Scritto a più riprese nei primi tre decenni del Novecento, Degas Danse Dessin è un’orchestrazione leggera, spumeggiante, di ricordi, testimonianze e nuclei di pensiero, dispersi secondo il principio frammentario post-mallarmeano. L’orchestrazione compone una figura: uno dei vettori nella «commedia dell’intelletto» che è l’intera opera di Valéry.

Facendo conto quasi esclusivamente sul ricchissimo fondo di proprietà del museo, la mostra del d’Orsay è costruita intorno a cinque voci desunte alla lettera (titoli di paragrafo) dal testo di Valéry: Voir et tracer, Du nu, De la danse, Cheval, danse et photo, «Cette manière mimic de voir». Per lo scrittore di Sète voir e tracer sono due funzioni che implicano volontà: rendere attivo il vedere, trarlo dall’inerzia e dalla confusione percettive, è, virtualmente, un tracciare. Il disegno, quando è disegno, fa sì che l’occhio diventi «un organo di mira, di puntamento, di aggiustamento, di messa a fuoco». La mano diventa occhio, ma per renderla «libera nel senso dell’occhio, bisogna toglierle la libertà nel senso dei muscoli»: disegnare è indirizzare a uno stesso scopo – il vedere – tutti i dispositivi corporei, che lasciati a se stessi condurrebbero altrove. Per Valéry Degas, allacciandosi a Ingres, realizza al massimo grado questa fisiologia del vedere. Avrebbe potuto aggiungere Picasso (era nei tempi) se solo si fosse interessato alla sua opera, e al significato che comportava, all’interno di essa, la svolta neoclassica del primo dopoguerra. Perché solo Picasso avrebbe potuto capire sino in fondo quel che pensa Degas di Ingres, secondo la testimonianza di Valéry: «per lui, il gran merito di Ingres era di aver reagito con l’arabesco della forma al disegno unicamente di proporzioni, praticato allora nella scuola di David». Occhio versus Accademia.

Una serie di operazioni

Du nu: confrontando i nudi di Degas (la mostra ne propone di elettissimi, tra matite di vario tipo e pastelli) con quelli di Rodin si è di fronte a due facce opposte della modernità. Nello ‘stenografare’ il corpo nudo in movimento Rodin sfrutta all’estremo le possibilità del naturalismo francese; in Degas prevale sempre la volontà di vedere oltre la natura: insegue, come scrive Valéry, «il sistema unico di linee che esprime un certo momento di un corpo con la maggiore precisione, ma anche con la maggiore generalità possibile». Questa severa ricerca di astrazione prevede il massimo sforzo, «una serie di operazioni»: niente a che fare con la vibrante facilità realizzativa di Rodin, il suo «buona la prima».

De la danse. «La danza più libera, più sciolta, più voluttuosa possibile m’apparve su uno schermo dove si mostravano alcune grandi meduse: non erano certo donne, e non danzavano»: per Valéry la danza è «mobilità ideale», basata sulla gratuità dissipatoria dell’energia muscolare. Ballerine o meduse, è il tracciato lineare che conta, qualcosa di simile all’astrazione plastica delle mosse degli scacchi in Duchamp. Questa idealizzazione del movimento trova nel pittore delle ballerine il più acuto esegeta, teso come è a individuare il punctum in cui il «sistema unico di linee» si rivela. In mostra è forse la sezione più gustosa: all’ombra della celeberrima Petite danseuse de quatorze ans, un basamento a nastro presenta le piccole sculture con i vari passi di danza, come quella fuse in bronzo da Adrien-Aurélien Hébrard nel decennio 1921-’31; sulle pareti disegni e pastelli alternati a curiosità documentarie d’epoca: davanti alle meduse nel film muto in blu di Gaston Velle Le Petit Jules Verne, 1907, si può immaginare lo stupore indagatorio di Valéry: «Non donne, ma esseri di una sostanza incomparabile, traslucida e sensibile, carni di vetro follemente irritabili…».

Nella sezione Cheval, danse et photo i motivi si incatenano: Valéry ha paragonato il «purosangue in perfetto equilibrio» alla prima ballerina; a proposito del purosangue, cita Degas, che si dilettava con il sonetto sui suoi temi preferiti: «nervosamente nudo nel suo manto di seta» (vedere la meravigliosa matita nera Cheval de profil à gauche et deux femmes retenant un cheval). L’amore di Degas per i cavalli, che secondo Valéry risponde all’esigenza di «trovare qualcosa di puro nella realtà moderna», doveva condurlo, a un certo punto, davanti alle fotoscomposizioni del maggiore Muybridge (Il cavallo in movimento è del 1882). Valéry ne dà conto, notando come esse abbiano svelato gli errori di pittori e scultori nel rappresentare «le diverse andature del cavallo». Pane per i suoi denti: ecco un caso esemplare a dimostrazione dell’inganno ottico, argomento centrale nella sua estetica di base fisiologica. L’inganno presiede al formarsi di quei «modi della trasformazione che raggruppiamo sotto i nomi di spazio, tempo, materia e movimento». Seguiamoli, questi modi, lungo un altro basamento a nastro in cui è disposta la serie scultorea di Degas, anch’essa fusa dopo la sua morte, con i vari movimenti e posizioni del cavallo, per Valéry «capolavoro anglo-arabo». Ricordiamo che nel 1911 Rodin, a conversazione con Paul Gsell, spezza una lancia a favore di Géricault, i cui cavalli a Epsom galoppano ventre a terra: anche se «la lastra sensibile non dà mai una simile indicazione», Géricault ha ragione «perché i suoi cavalli sembrano correre». Scrive Valéry che Degas amava la fotografia «in un’epoca in cui gli artisti la sdegnavano o non osavano confessare di servirsene»: non però la fotografia come documento ottico alla Muybridge – sebbene almeno in un’opera (lo rilevò per primo John Rewald) vi si sia ispirato –, ma quale possibilità aggiuntiva di espressione. Fotografie ne ha fatte di belle ma una è bellissima. Ne parla Valéry: «conservo gelosamente un certo ingrandimento che mi ha regalato. Vicino a un grande specchio si vedono Mallarmé appoggiato al muro e Renoir seduto su un divano di fronte». Ma, soprattutto, «nello specchio, come fantasmi, si indovinano Degas con l’apparecchio e Madame e Mademoiselle Mallarmé». Questi «fantasmi nello specchio» fanno il paio con le «carni di vetro follemente irritabili»: le nuove tecniche rendono lo sguardo infrasottile, l’alba del Moderno è magia.

«Tutto il sistema meccanico di un essere vivente può fare smorfie come un volto»: Valéry spiega Cette maniére mimique de voir, titolo dell’ultima sezione della mostra, con le origini napoletane (per parte di nonno) di Degas; con il suo «realismo», inteso non come osservazione «senza scelta» ma quale condizione di «classicità» per l’artista moderno (si può tracciare una linea: Daumier-Degas-Toulouse); con l’interesse a sintetizzare graficamente «nella sua disposizione più speciale», «in un certo istante», «mai senza azione», la figura incrociata sulla strada, all’Opéra, dalla modista, alla toilette, eccettera. Nella stagione tarda, quando l’amarezza e la misantropia occupano ormai tutto il campo, questa maniera mimica di vedere si può trasformare, come voleva Lionello Venturi, in «una specie di espressionismo», di cui è speciale documento, in mostra, lo sferzante pastello Danseuse en maillot, circa 1896.

Sul finale è ammesso piangere dinanzi allo spezzone, tratto dal film Ceux de chez nous, 1915, di Sacha Guitry, in cui il vegliardo Degas, a due anni dalla morte, si lascia passeggiare, lento, torpido, trasandato, per il boulevard de Clichy: qualche fotogramma rivela la sua cecità, cieco per troppa volontà di vedere.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento