Danza, aria, luce, erbe: open space senza il sé

Mostre «Monte Verità, back to nature», al museo Novecento di Firenze: la storia della comunità utopica di cui fu interprete esoterico Harald Szeemann, con artisti, filosofi, coreografi che praticavano un’eco-vita alternativa, sottraendosi al mondo corrotto dell’industria e dei conflitti

La casa dei pionieri sul Monte Verità

La casa dei pionieri sul Monte VeritàMostre «Monte Verità, back to nature», al museo Novecento di Firenze: la storia della comunità utopica di cui fu interprete esoterico Harald Szeemann, con artisti, filosofi, coreografi che praticavano un’eco-vita alternativa, sottraendosi al mondo corrotto dell’industria e dei conflitti

Qualunque organismo guarisce da se stesso purché si trovi in condizioni normali. È questa la regola principe che guida i criteri (psico)terapeutici del sanatorio sul Monte Verità, quel luogo di soggiorno dove condurre «una vita campestre per gente stanca della vita di città», pronta a curarsi con bagni di luce e aria e a inventarsi una quotidianità libera, autarchica, che rispecchi uno stretto legame con la natura, interrotto dalla civiltà industriale in cammino.

Lontano da lì, da quelle alture che digradano dolci («dove la nostra fronte sfiora il cielo», diceva Ise Gropius) il mondo corrotto divora corpi e anime.

Almeno così pensava Henri Oedenkoven, figlio di un ricco industriale di Anversa, primo animatore – insieme alla moglie Ida Hofmann, pedagoga – di quella colonia caleidoscopica che, allo sbocciare del Novecento, si ritirò fra i boschi e le colline intorno al lago Maggiore progettando nuovi mondi possibili, in alternativa ai conflitti bellici e ai soffocanti vapori mefitici delle fabbriche. Sveglia alle quattro, saluto al sole, vegetarianesimo come etica imprescindibile, educazione creativa, nudità praticata per un ritorno alle proprie radici, danze paniche, meditazione ascetica. A Oedenkoven si deve la costruzione della Casa Anatta (dimora del «non sé»), immaginata secondo i principi teosofici come un corpo organico in cui tutto è in comunicazione e senza anfratti egoistici che separano gli spazi.

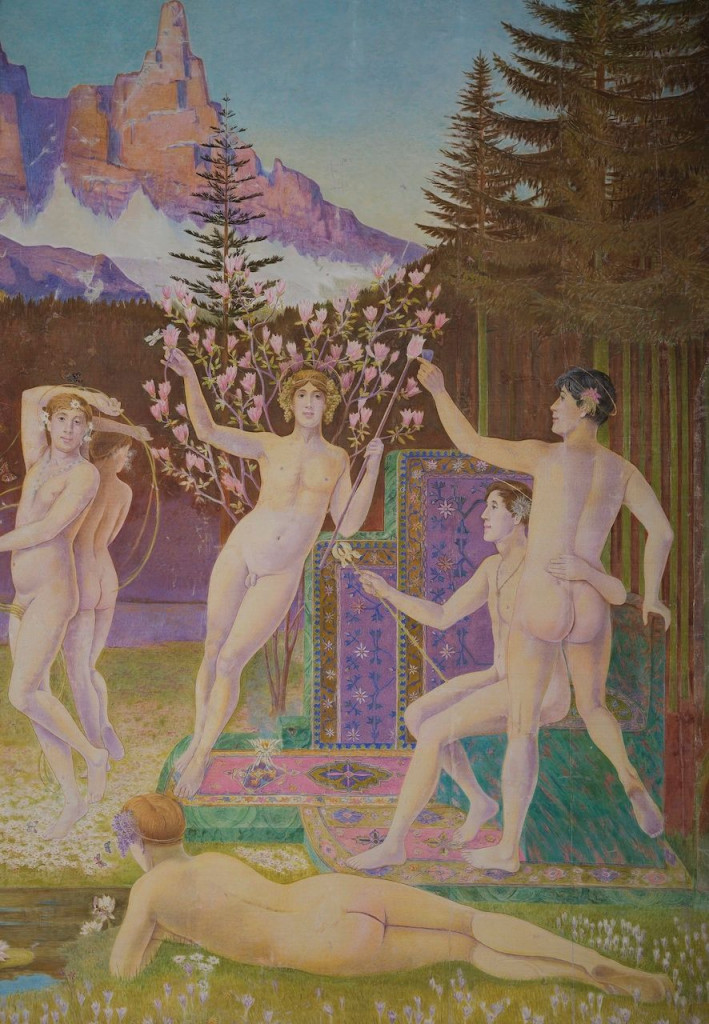

Ascona, con i suoi dintorni ticinesi, divenne così una diffusa casa open space per le utopie del secolo che esordiva. Accolse quella prima «Cooperativa Vegetale» attirando a sé artisti, riformatori, anarchici, spiriti inquieti e senza patria. Nel tempo, i pionieri emigrarono verso il Brasile ma molti altri «viandanti» – aristocratici, artisti, coreografi, registi, psicoanalisti, letterati – frequentarono assiduamente quel Monte Monescia ribattezzato Verità, immergendosi in una vita «ecologica» e rigenerando se stessi negli incontri fecondi con gli altri intellettuali naturisti. Un posto amato dai dadaisti, Walter Gropius, l’ungherese Laban, Isadora Duncan, Paul Klee, lo psicoanalista Carl Gustav Jung: i «convegni di Eranos» istituiti nel 1933 da Olga Frobe-Kapteyn ne ospitarono le conferenze per «avvicinare oriente e occidente».

Il suo «paesaggio femminile, mitologico, punto di incontro fra nord e sud dove per una straordinaria serie di circostanze le mammelle della verità furono particolarmente generose e fertili» folgorò anche Harald Szeemann. Narra il grande curatore e studioso che un giorno ebbe una visione: doveva officiare «un sacrificio» in nome di quel territorio magico e delle comunità che lo avevano abitato. Il sacrificio confluirà nel 1978 in una mostra, Monte Verità. Le Mammelle della verità, che ricostruiva la storia di quel buen retiro attraversato da alcune fra le migliori intelligenze del XX secolo. Una volta partiti i fondatori, infatti, nel 1926 l’area fu comprata dal barone e banchiere Eduard von der Heydt che nel testamento affidò quel luogo eternamente alle manifestazioni culturali.

Oggi il magnetico racconto di Szeemann è ospitato nella Casa Anatta dagli spigoli arrotondati. E a Firenze, con l’esposizione Monte Verità, back to nature al Museo Novecento (organizzata in collaborazione con la Fondazione Monte Verità), se ne riprendono le fila, partendo proprio da una coppia di oggetti iconici che segnarono l’inizio di una vita fra i boschi alla Thoreau: la valigia originale di cuoio e cartone dei fondatori dell’utopica colonia che giunsero a piedi percorrendo la via tracciata dai pellegrini, e la «sedia dei vegetariani», realizzata con un intreccio di rami che usava l’eco-anarchico Karl Gräser, fratello di Gusto, pittore ed eremita, capace di digiunare per settimane in una grotta (è il guru descritto in Demian da Hermann Hesse, suo allievo anche nei digiuni spirituali). Era un oppositore radicale dell’idea di trarre profitto dal sanatorio ospitando villeggianti tanto da preferire vivere lunghi periodi in una caverna – naturalmente viveva anche in una semplice abitazione che ha rischiato l’anno scorso di essere abbattuta dalle ruspe.

Curata da Chiara Gatti, Nicoletta Mongini e Sergio Risaliti che dirige i, la mostra (visitabile fino al 10 aprile) ruota intorno a materiali documentali (fotografie, libri, quadri, ma anche i menu veggy) e a spezzoni di filmati delle coreografie dirette da Rudolf Laban. «Danzavamo con o senza musica – scrive l’americana Mary Wigman –, danzavamo sui ritmi della poesia, e talvolta Laban ci chiedeva di muoverci su parole, frasi, poesiole che dovevamo immaginare noi stessi… Quelle sperimentazioni ci aprirono un’altra parte del ‘paese magico’ e ci aiutarono a approfondire il nostro vissuto emotivo».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento