Da Hölderlin a Brahms, dirige Muti

Improvvisi È un giorno dell’estate 1868, Johannes Brahms si trova a Oldenburg, in Bassa Sassonia...

Improvvisi È un giorno dell’estate 1868, Johannes Brahms si trova a Oldenburg, in Bassa Sassonia...

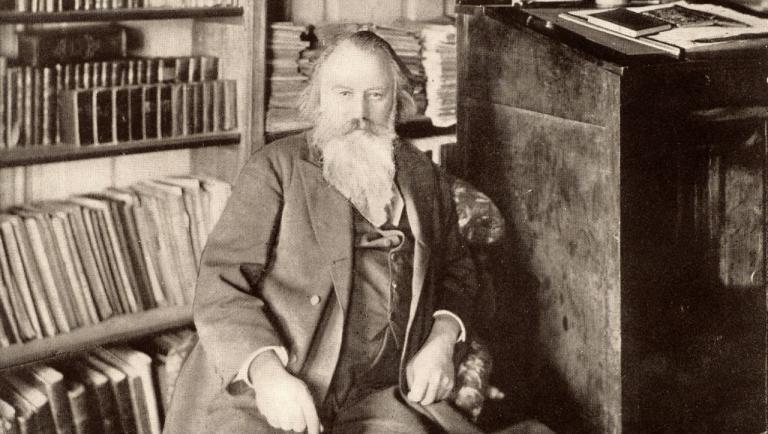

È un giorno dell’estate 1868, Johannes Brahms si trova a Oldenburg, in Bassa Sassonia, nella casa di Albert Dietrich, il compositore con il quale quindici anni prima aveva condiviso l’esperienza della cosiddetta Sonata FAE, caso raro di composizione «a sei mani». Curiosando nella sua biblioteca, gli capita tra le mani una silloge delle liriche di Friedrich Hölderlin e l’occhio cade casualmente su un testo sconosciuto: si intitola Hyperion Schicksalied. Non c’è tempo, di approfondire la lettura perché per quella mattina è in programma una «escursione» del tutto insolita: Johannes e Albert, insieme al loro amico Karl Reinthler, compositore e direttore d’orchestra, sono infatti diretti verso la spiaggia di Wilhelshaven, alla foce del fiume Jade, sulle rive del mare del Nord. In quel periodo sono in corso i lavori di fortificazione del porto militare e i tre visitatori sono fortemente interessati al paesaggio industriale del bacino: chiuse, canali e bacini di carenaggio. Durante la visita però – racconta Dietrich – Johannes si allontana dal gruppo, si apparta in un angolo del porto, e scrive qualcosa su un quadernino. Sono i primi abbozzi – si scoprirà poi – di Das Schicksalied (Il canto del destino) per coro e orchestra che verrà eseguito a Vienna tre anni più tardi, l’8 settembre del 1871.

Che cosa trova di così irresistibile Brahms, solitamente assai cauto nella scelta dei testi letterari, in quei versi? La «lirica tragica» di Hölderlin, composta nel 1798 e poi inserita nel secondo libro del suo romanzo epistolare più celebre, Iperione o l’eremita in Grecia, è un breve componimento, suddiviso in tre strofe asimmetriche. Le prime due rappresentano l’universo perfetto della vita celeste, in cui ogni conflitto è sublimato nella luce emanata da Dio. La terza descrive invece l’esistenza infelice, cieca, priva di futuro, degli esseri umani oppressi dalla loro irrimediabile finitezza. Un contrasto radicale che sebbene assai fertile dal punto di vista drammaturgico non corrisponde alla sensibilità etica ed estetica di Brahms. Nei tre anni che trascorrono dagli abbozzi alla partitura il compositore si chiede come sia possibile, attraverso la musica, avvicinare i lembi del divino e dell’umano che nella visione di Hölderlin sono risolutamente inconciliabili. La soluzione è geniale: Brahms immerge le prime due strofe – come scrive Giorgio Pestelli nel suo magistrale Canti del destino – «in una luce olimpica», imprimendo al coro un ductus sostanzialmente omofonico, un fraseggio ampio e cantabile che poggia su pilastri armonici elementari.

Nell’ultima strofa, quella in cui i «poveri uomini» sono condannati a vagare senza trovare mai risposo, ingrandisce a dismisura, ricorrendo alla tecnica della ripetizione, i due versi di apertura: «Per tanto a noi è dato/di non riposare in alcun luogo» e quello di chiusura, «Senza mai fine, giù nell’ignoto», illuminando di una luce intensa e drammatica le parole chiave del testo di Hölderlin: «riposare», «alcun luogo», «precipitare», «giù» e «ignoto». Una catabasi che sembra non avere fine, inaspettatamente interrotta dall’epilogo orchestrale: un Adagio in do maggiore, a tratti intimo e delicato, a tratti radioso e giubilante, che riprende nella trama tematica e nella scansione ritmica il preludio iniziale. Ecco, dunque, come si ricongiungono cielo e terra, ecco come gli estremi del divino e dell’umano si avvicinano fin quasi a toccarsi: nella circolarità di un moto senza fine che umanizza gli dèi e solleva gli uomini dalla loro condizione di soggezione. Innalzandoli verso le beatitudini celesti. All’inizio del mese di luglio Riccardo Muti porterà il Canto del destino lungo le Vie dell’Amicizia di Ravenna Festival che conducono quest’anno verso le «città invisibili» di Jerash, in Giordania, e di Pompei. E il miracolo di questa utopia si ripeterà ancora una volta, superando, con la forza del canto, latitudini, lingue e civiltà di incommensurabile diversità.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento