«Cruor», il rosso che si coagula fra la vita e la morte

Mostre Al museo Carlo Bilotti di Roma, la personale di Renata Rampazzi che si interroga, con un linguaggio astratto intriso di percezioni intime, sulla violenza contro le donne

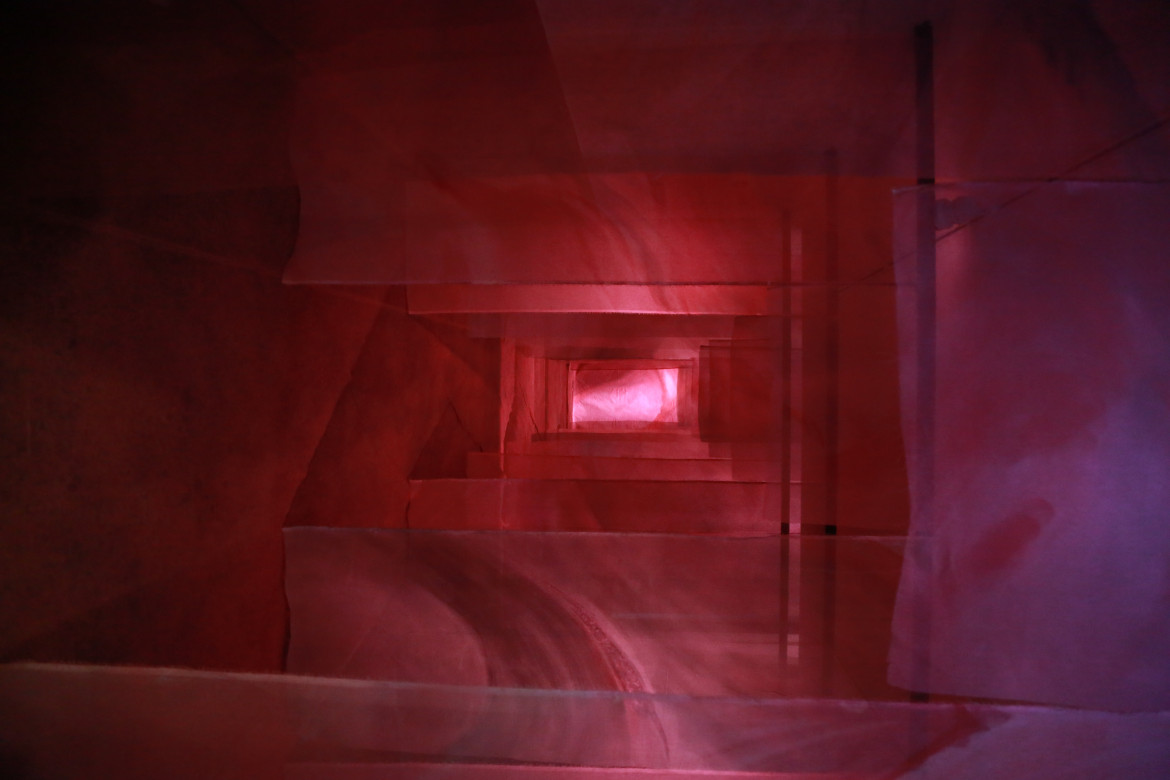

Renata Rampazzi, particolare dell'installazione «Cruor» (foto di Damiano Fianco)

Renata Rampazzi, particolare dell'installazione «Cruor» (foto di Damiano Fianco)Mostre Al museo Carlo Bilotti di Roma, la personale di Renata Rampazzi che si interroga, con un linguaggio astratto intriso di percezioni intime, sulla violenza contro le donne

Nella fase alchemica della rubedo, dopo il disfacimento della materia e la sua distillazione, si torna a vedere la «luce», a far sprigionare il soffio primario, generativo. Il rossore, nel suo liquefarsi e tornare grumo, mantiene dentro di sé quel cambio di stato, quell’oscillare sospeso tra l’essere al mondo (la vita) e la sparizione nel buio (la morte). Ha quindi una valenza ambigua, esattamente come accade alla parola Cruor (versus sanguis) cui Renata Rampazzi ha affidato la lettura della sua mostra presso il museo Carlo Bilotti di Roma, a cura di Claudio Strinati (visitabile fino al 5 aprile).

Tracce, trame, trasparenze, tagli, coaguli, pelli delicatissime da preservare e invece «consumate» dal gesto rimandano, in modo metaforico, alla violenza sulle donne in un periodo – questo post pandemico – nel quale i femminicidi sono vertiginosamente in aumento, complici anche i ripetuti lockdown che inchiodano chi è vittima di soprusi all’arbitrio criminale di partner brutalizzanti.

Rampazzi, però, è artista che ha fatto dell’astrattismo il suo linguaggio, che ha vissuto da vicino – e, a tratti, condiviso – l’universo cromatico espressivo di Emilio Vedova. Non rappresenta corpi feriti, ma simboliche lacerazioni che si impiantano sulla tela come accidenti improvvisi, interferenze, disturbi visivi. Spesso, sono segni minimali, accumuli sanguigni che si condensano in spazi abitati dal bianco, dal vuoto di un discorso interrotto.

Racconta Rampazzi di aver immaginato una esperienza totalizzante per lo spettatore, che lo coinvolgesse dall’interno, schivando il rischio sempre in agguato della pura contemplazione. La sua – dice – «è una galleria di esempi, una specie di Antologia di Spoon River dei femminicidi avvenuti, un’installazione di cui ogni quadro è una componente». Spatolate come lame affilate, silenzi squarciati dal colore vivido che si scurisce raggrumandosi (nel suo ciclo di opere degli anni Ottanta) e poi si arriva sulla soglia. Al termine del percorso espositivo, si entra nelle viscere di un teatro fluttuante, allestito con garze virate in un rosso diluito, liquido: è la scena finale, dove perdersi o ritrovarsi. È qui che Cruor, sentore di morte diffuso, si rovescia di senso e, grazie alla capacità trasformativa dell’arte, lascia l’Ade, la terra di sotto. Le garze per suture e i bendaggi delle lesioni permangono, ma i volatili (ex) muri aprono alla comunicazione, favorendo la pausa malinconica del pensiero che – in quel corridoio intimo, quasi uterino – si sofferma sul proprio sé.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento