Cormac McCarthy, un incendiario dotato di una lingua di luce

RITRATTI Addio all’autore di «Meridiano di sangue», morto martedì scorso a 89 anni. Al mito della frontiera come conquista della wilderness e trionfo della «civiltà», McCarthy sostituisce un orrore che avanza, portando morte e distruzione. L’ultimo libro tradotto da Einaudi è «Il passeggero». A settembre verrà pubblicato «Stella Maris»

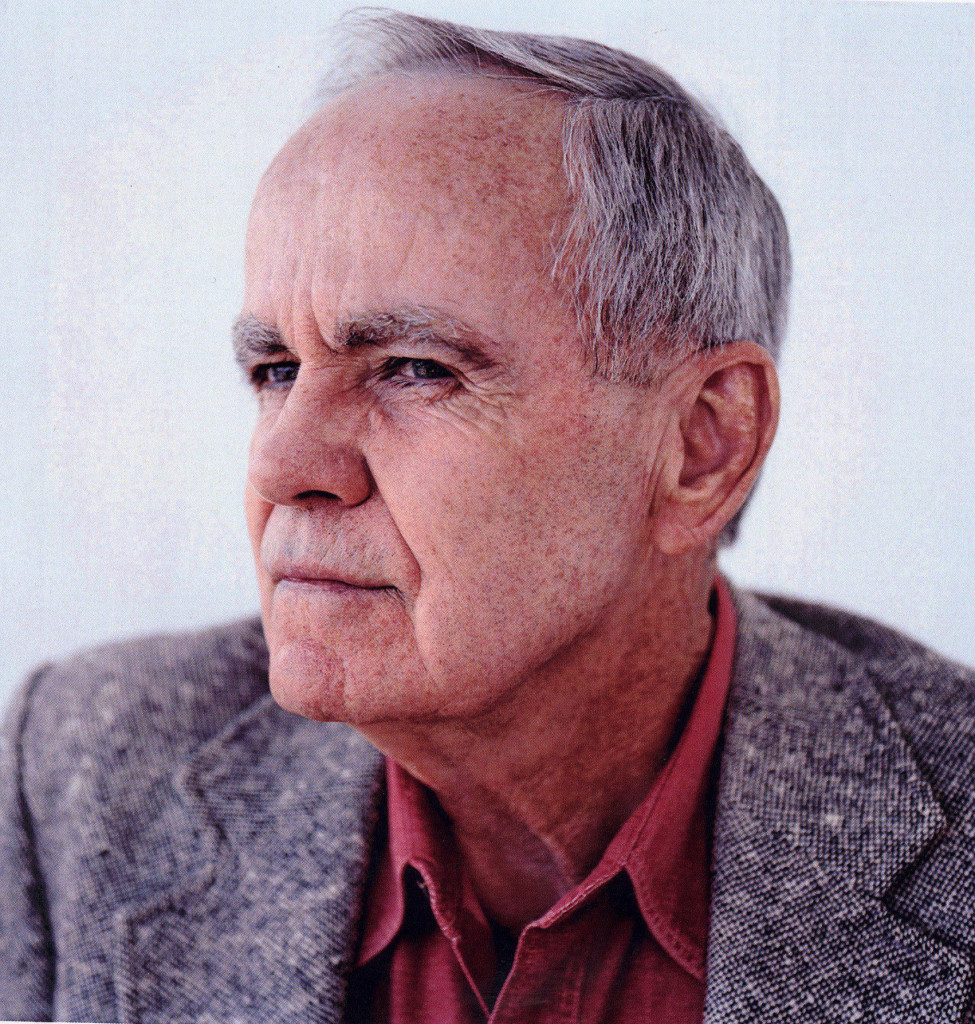

Cormac McCarthy / foto Ansa

Cormac McCarthy / foto AnsaRITRATTI Addio all’autore di «Meridiano di sangue», morto martedì scorso a 89 anni. Al mito della frontiera come conquista della wilderness e trionfo della «civiltà», McCarthy sostituisce un orrore che avanza, portando morte e distruzione. L’ultimo libro tradotto da Einaudi è «Il passeggero». A settembre verrà pubblicato «Stella Maris»

Un ingresso privilegiato nella narrativa di Cormac McCarthy, indiscusso decano della letteratura statunitense, scomparso martedì a ottantanove anni, si trova nell’incipit di Suttree (1979), il suo romanzo forse più ambizioso e autobiografico, dove lo scrittore americano si rivolge direttamente al lettore: «Caro amico adesso nelle polverose ore senza tempo della città quando le strade si stendono scure e fumanti nella scia delle autoannaffiatrici e adesso che l’ubriaco e il senzatetto si sono arenati al riparo dei muri e dei vicoli o nei terreni incolti e i gatti avanzano scarni e ingobbiti in questi lugubri dintorni, adesso in questi corridoi selciati o acciottolati neri di fuliggine dove l’ombra dei fili della luce disegna arpe gotiche sulle porte degli scantinati non camminerà anima viva all’infuori di te».

PUR RIVENDICANDONE l’amicizia, il narratore spiazza chi legge investendolo con una prosa densa e limacciosa come il fondale del fiume Tennessee, lungo le cui sponde va in scena la commedia umana del protagonista. Le parole scorrono senza argini di punteggiatura inondando la città e i suoi abitanti in un abbraccio atemporale, che sommerge i vivi e i morti.

McCarthy ha impiegato vent’anni per scrivere questa versione americana dell’Ulisse di Joyce – anni in cui, dopo aver abbandonato l’università, ha vissuto in Alaska (di stanza con la Air Force), a Chicago, nel quartiere francese di New Orleans e in una baracca appena fuori Knoxville (tutte esperienze trasfigurate nei suoi romanzi), campando alla giornata, come il protagonista di Suttree, e rifiutando ogni offerta di reading, interviste, presentazioni, inviti a insegnare scrittura creativa, che considerava «una truffa».

A un intervistatore che nel 1973 gli chiedeva conto del suo scarso successo di vendite, rispose: «Immagino che potrei scrivere un libro di quel tipo (un successo commerciale) in una trentina di giorni». In tempi che tendono ormai quasi esclusivamente alla semplificazione, McCarthy si è sforzato di restituire attraverso il linguaggio l’estrema complessità e ineffabilità dell’esistenza: è questa la cifra della sua scrittura, che nel costringere il lettore a un corpo a corpo serrato con il testo e con il mondo generato dalla pagina, lo accomuna a grandi autori come Melville e Faulkner.

Esplorare l’universo di McCarthy richiede pazienza e determinazione, ma si può tentare di accedervi, per esempio, anche dall’ingresso costituito dall’ecce homo con cui si apre Meridiano di sangue (1985), pietra miliare della letteratura americana, che ha contribuito in modo decisivo alla fama internazionale dell’autore: «Eccolo, il ragazzino. È pallido e magro, indossa una camicia di lino lisa e sbrindellata». Il «kid» disegnato da McCarthy è agli antipodi della figura eroica del cowboy mitizzata da centinaia di film western: con Meridiano, romanzo storico – che Harold Bloom ha descritto come «il Western definitivo, insuperabile» – McCarthy decostruisce la storia mitopoietica della nazione, smascherando l’ideologia del Manifest Destiny e rivelandone la violenza cieca e insensata, il genocidio, il massacro senza alcuna possibilità di riscatto.

AL MITO DELLA FRONTIERA come conquista della wilderness e trionfo della «civiltà», l’autore americano sostituisce qualcosa di orrorifico, che avanza portando morte e distruzione. Il giudice Holden, tra i più grandi personaggi di McCarthy, è per Harold Bloom «la figura più spaventosa di tutta la letteratura americana», un «villain degno di Shakespeare», che si erge a giudicare il mondo intero. Ambiguo, eterno, Holden è la quintessenza dell’eccezionalismo americano – cosmopolita colto e raffinato ma anche folle omicida selvaggio e brutale, tanto sciamano quanto scienziato: «Di qualunque natura fossero i suoi antenati, lui era qualcosa di totalmente diverso dalla loro somma, né c’era modo di dividerlo così da ridurlo ai suoi elementi originari»: un’anomalia letteraria in grado di competere solo con l’ambiguo ed elusivo Confidence Man dell’ultimo romanzo pubblicato in vita da Melville. Se Suttree rimanda all’Ulisse, infatti, Meridiano di sangue si confronta direttamente con Moby-Dick.

Il nucleo della narrativa di McCarthy si trova probabilmente nella lotta disperata dell’individuo contro l’indifferenza del cosmo. Nel Passeggero, primo dei due romanzi di stampo faulkneriano pubblicati nel 2022 da McCarthy, il Thalidomide Kid che governa le allucinazione della geniale Alicia, morta suicida, le dice: «Il mondo non sa che sei qui. Tu questa cosa credi di capirla. Ma non la capisci. Non intimamente. Se così fosse saresti atterrita». La scrittura è per Cormac McCarthy un atto supremo di resistenza, lo sforzo epistemologico di comprendere e rappresentare un universo caotico, indifferente, ineluttabile. Non a caso, il giudice Holden raccoglie frammenti del passato, li cataloga meticolosamente sul taccuino e poi distrugge ogni reperto, perché «qualunque cosa esista nella creazione senza che io la conosca esiste senza il mio consenso» ed è quindi un affronto. La realtà ispira la scrittura che a sua volta genera una realtà soggettiva, l’unica a noi accessibile.

Se Meridiano di sangue è il romanzo di un mezzogiorno infuocato della civiltà statunitense, Il passeggero è un’opera notturna ed elegiaca, che insieme al suo gemello Stella Maris (in uscita per Einaudi a settembre) ha richiesto all’autore quasi quarant’anni di elaborazione, un lungo e accorato congedo dalla vita e dalla narrativa.

L’ULTIMA LEZIONE di McCarthy è maturata tra le mura del Santa Fe Institute, l’istituto di ricerca scientifica con cui ha collaborato dagli anni Ottanta ai primi Duemila: sia il giudice Holden, l’«eroe» concepito nel 1985, sia la ragazza Alicia dei romanzi più recenti sono consapevoli del fatto che «quello che scrivi si fissa. Acquisisce i limiti di qualsiasi entità tangibile». Ma tutto ciò ha un prezzo, perché «qualunque indagine soppianta ciò che indaga».

La meccanica quantistica, che tanta parte ha tra le pagine del Passeggero, ci insegna come l’osservatore influenzi e inquini la realtà che pretende di comprendere. Nel buio oltre la soglia si nasconde forse una verità a noi preclusa, ma che non possiamo fare a meno di cercare, vuoi nelle profondità dell’inconscio vuoi tra le pagine di un libro, perché – scrive McCarthy: «non c’è mai fine al raccontare».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento