Cormac McCarthy, dall’elegia per un Eden perduto alla precipitazione negli abissi della psiche

La parabola narrativa Nel primo romanzo, la fine di un mondo arcaico, ancora custode di una purezza primigenia. Le storie raccontate hanno senso quando tessono legami tra gli uomini

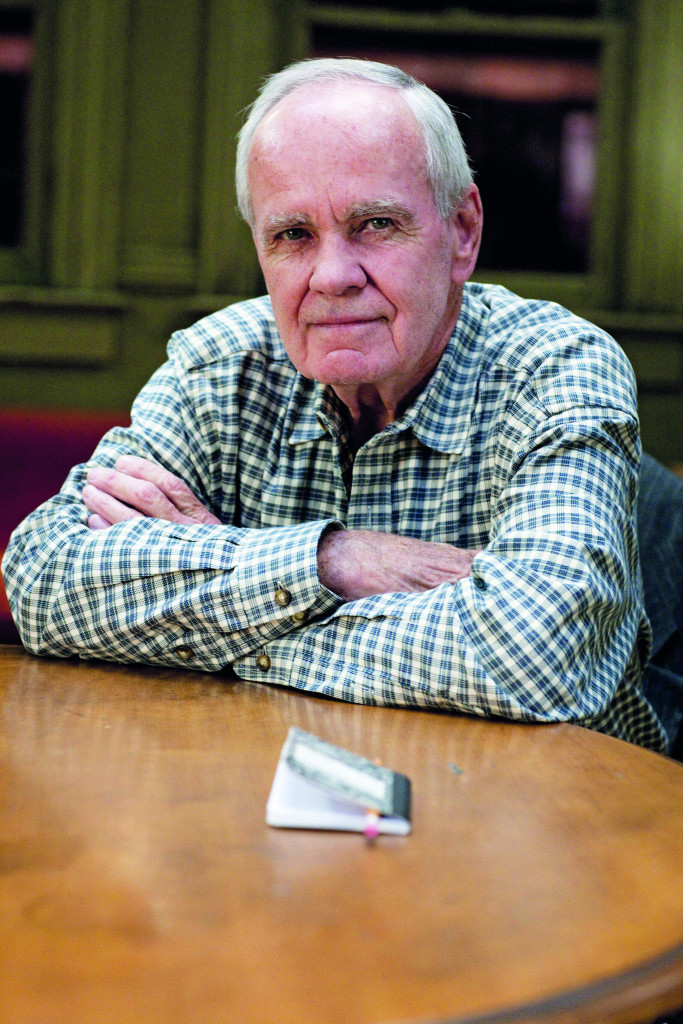

Cormac McCarthy / foto Alamy

Cormac McCarthy / foto AlamyLa parabola narrativa Nel primo romanzo, la fine di un mondo arcaico, ancora custode di una purezza primigenia. Le storie raccontate hanno senso quando tessono legami tra gli uomini

Al termine di Stella Maris, romanzo che accompagna Il passeggero nel dittico con il quale Cormac McCarthy si è accomiatato dalla letteratura, la matematica Alicia Western dice: «prego di poter vedere la verità del mondo prima di morire». Un desiderio disperato, e una verità terribile.

Nel libro precedente, infatti, il picaro John Sheddan – o meglio, il suo fantasma – definisce la verità del mondo come «una visione raccapricciante al punto da far impallidire le profezie del più funereo degli indovini». La percezione che l’essenza del creato sia fatta di morte e sofferenza accompagna da sempre la narrativa di McCarthy.

GIÀ DAL SUO ESORDIO con Il guardiano del frutteto nel 1965 McCarthy aveva posto le basi per quello che uno studioso ha definito il suo «ateismo riluttante», una lotta continua tra il nichilismo sempre presente al fondo della sua opera e le abilità demiurgiche e salvifiche che lo scrittore americano attribuisce al linguaggio. Nel suo primo romanzo, assistiamo alla scomparsa di un mondo arcaico, in decadenza inarrestabile ma ancora custode di una purezza primigenia.

L’esempio di William Faulkner – altro nume tutelare imprescindibile – è qui così presente da sovrastare, quasi, la voce dell’autore. Ma, diversamente da Faulkner, che nel discorso di accettazione del Nobel dichiarò come lo spirito umano fosse immortale, McCarthy consegna il suo Sud alla polvere e all’oblio piuttosto che all’eternità del mito.

Tutta la prima fase dello scrittore tende all’elegia per un Eden perduto, dimostrando un afflato essenzialmente religioso, per cadere poi negli abissi più oscuri dell’anima. Parafrasando il titolo del suo secondo romanzo, Il buio fuori (1968), primo vero capolavoro spesso ingiustamente trascurato, non ci sono altro che tenebre ad attenderci. Eppure, quel senso di perdita insanabile si accompagna a un gusto diabolico per la distruzione, non privo di divertito compiacimento.

Con Figlio di Dio (1973) McCarthy rade al suolo il sacro tempio del pastoralismo americano: la figura di Lester Ballard, assassino necrofilo dalla depravazione, è talmente eccessiva da approdare a un grottesco iperbolico, volutamente e ampiamente al di là dei limiti della decenza puritana.

Come Flannery O’ Connor, ma con violenza ancora maggiore, McCarthy cerca la rivelazione negli orrori di cui è saturo il mondo. Il suo alter ego Suttree, protagonista del romanzo omonimo del 1979, deve raggiungere il fondo lurido dell’esistenza prima di iniziare una risalita faticosa e dall’esito incerto.

IN QUESTA SCISSIONE tra la ricerca di una verità ultima – che è al tempo stesso affermazione di un ordine e imposizione di un logos affidato alla narrazione – e l’annientamento di ogni significato e di ogni simbolo c’è il senso di tutta l’opera di McCarthy. Impossibile ascriverla interamente a un nichilismo totalizzante o al recupero ostinato di un’interezza umana prelapsaria.

Mentre l’attitudine incendiaria sembra pian piano addolcirsi dopo l’acme di Meridiano di sangue (che David Foster Wallace definì «il libro più raccapricciante del ventesimo secolo»), si fa più intensa a ogni romanzo la riflessione sul potere del racconto, mai emancipata dal dubbio atroce che tutti i nostri sforzi siano impotenti di fronte alla futilità ultima della vita. L’apice sta nella celebrata trilogia della frontiera: Cavalli selvaggi (1992), Oltre il confine (1994) e Città della pianura (1998) abbondano infatti di meditazioni esistenziali e più propriamente metaletterarie, approdando a un assunto cruciale, summa del pensiero dell’autore: la materia del mondo è composta di storie. Nient’altro che storie. Nella sua fragilità, il racconto è la vita stessa.

La mappa del nostro percorso, scrive McCarthy, non è una rappresentazione ma il percorso stesso. Sta qui, probabilmente, nell’insistenza forse disperata ma mai estinta sulla redenzione veicolata dalle parole, l’aspetto più grandioso dello scrittore americano, che crede nel ruolo ontologico giocato dalla letteratura nel «mondo di sangue e massacri e urla umane». Nell’epilogo di Città della pianura, il vagabondo messicano dice a Billy Parham: la vita «non è fatta d’osso o di sogno o di tempo ma di commemorazione. Nient’altro può contenerla».

LE STORIE che raccontiamo hanno senso solo quando arrivano a tessere legami tra gli uomini, onorandone le vite in spregio al baratro sul quale sono sospese e dal quale saranno inghiottite. E proprio tra le pagine di Città della pianura si trovano le righe che meglio potrebbero comporre quello che è forse l’epitaffio perfetto per Cormac McCarthy, l’ultimo cantore dell’America più feroce e autentica e il più onesto dei suoi esistenzialisti: «La morte di ogni uomo fa le veci di quella di ogni altro. E poiché la morte viene per tutti, non c’è altro modo di placarne la paura se non amando l’uomo che fa le nostre veci. Lo ami quell’uomo? Onori il cammino che ha intrapreso? Sei pronto ad ascoltare ciò che ti narrerà?»

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento