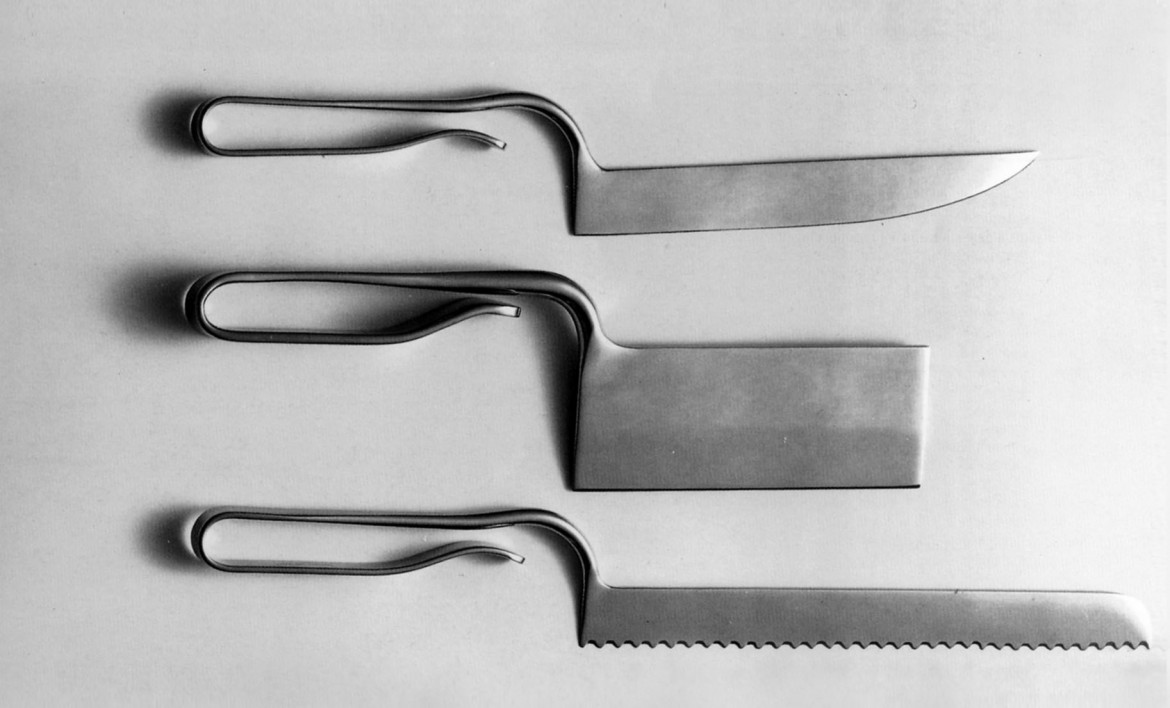

Enzo Mari, coltelli della serie Smith e Smith

Alias Domenica

Collane: frugare nei cataloghi alla ricerca della propria identità

Gian Carlo Ferretti e Giulia Iannuzzi, "Storie di uomini e libri" «Millenni», «Nue», «Spiga», «Meridiani»... Sin da ragazzi ci fidavamo di queste compagne autorevoli della nostra formazione. Due studiosi di editoria ne hanno ricostruito la parabola

Pubblicato quasi 10 anni faEdizione del 5 ottobre 2014

Va assegnato alla lettura, allo svago o a che cos’altro il tempo passato a sfogliare cataloghi di libri e a frugare tra titoli, numeri, descrizioni? Si può forse definire tal atto come una lettura che prepara alla lettura. Ma può essere anche una lettura che predispone alla collezione o alla storia del libro come oggetto, prodotto diffuso e venduto. Per uno qualunque di questi motivi, dentro il catalogo è di fondamento la collana: è della collana che come lettori si finisce per fidarsi, più o meno. Esempio ne è che poco i lettori di poesia fuoriescono da quattro o cinque...