Claretta e Benito, amanti burattini a Salò

A teatro Massimo Sgorbani, drammaturgo lombardo, autore di Arcitaliani, che racconta con cura i giorni dell'infausta repubbica sociale mescolando l'universo ideologico e visionario di Pasolini

A teatro Massimo Sgorbani, drammaturgo lombardo, autore di Arcitaliani, che racconta con cura i giorni dell'infausta repubbica sociale mescolando l'universo ideologico e visionario di Pasolini

Pasolini ormai può essere, oltre che un piacere letterario «in proprio», anche punto di partenza per nuove creatività, come capita del resto a tutti i grandi classici. Massimo Sgorbani, puntuto drammaturgo lombardo (la sua ultima trilogia era dedicata alla «donne» di Hitler), parla questa volta insieme di un periodo storico e di noi oggi. Usa le cronache della fine della seconda guerra mondiale, e l’universo ideologico e visionario di Pasolini. Usa la satira e il cabaret, il balletto e il circo, il dramma borghese e la pochade. Tutto mescolato e instancabilmente sovrapposto, per costituire una amarissima quanto ridicola «commedia all’italiana». Anzi forse proprio una commedia sull’Italia, di ieri, e pericolosamente anche di oggi. In cui si avverano e degenerano, incontrollati, visioni e incubi pasoliniani, che li aveva organizzati nei minuetti atroci del suo ultimo film, uscito postumo e quasi testamentario, Salò-Sade.

Arcitaliani, o le seicento giornate di Salò è il titolo dell’opera, che con cura millimetrica racconta i giorni dell’infausta repubblica sociale in cui si avvita tragicamente questo paese. Ma a raccontarcela sono i due «amanti perduti» Claretta e Benito (qui ridotto a Ben della retorica più sdata), impersonati da due attori/burattini (lei è Giusi Merli ormai icona santona della Grande bellezza) che si avviano con fatale incoscienza, come in un film di telefoni bianchi, verso il piazzale Loreto dell’intera nazione. Nazione che è ben rappresentata da una insulsa famiglia modello, marito moglie figlio tontolone e cameriera avviata alla santità: tutti pronti a passare dalla fede fascista al trasformistico «antifascismo» che sarà loro necessario per restare a galla, dopo. Mentre si intravedono partigiani in azione e violenze repressive, paradossi sociali e porcheriole familiari.

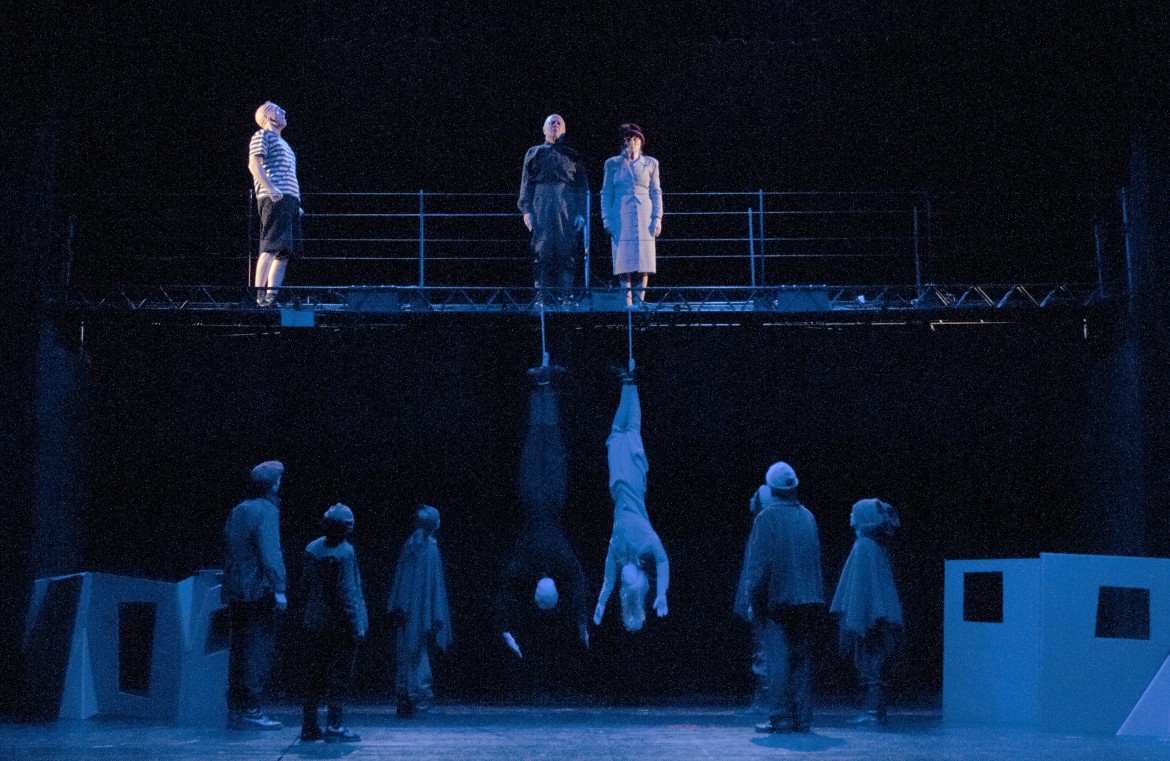

Insomma una vera satura, di linguaggi, generi e situazioni. Ma capace di non perdere mai, lungo le tre ore del racconto, una lucida cattiveria di fondo. La regia di Gianfranco Pedullà, a capo del suo Teatro popolare d’arte, non si tira indietro, e trasforma in ricchezza spettacolare quella massa di stimoli e suggestioni, senza mai esser loro da meno. Riuscendo anzi a dare, nella curiosa scenografia, «povera» quanto funzionale nelle sue pareti e nei suoi oggetti cartonati, un flusso e un ritmo (verso la perdizione) che pare davvero irrefrenabile.

Ci sono le canzoni Eiar di quegli anni canterini, e i personaggi truccati talvolta alla maniera del signor Bonaventura e degli altri protagonisti dei fumetti del Corriere dei Piccoli, e perfino i movimenti di balletto (con la collaborazione della compagnia di Simona Bucci) di quell’inconscio boogie woogie di un paese allo stremo.

Ci si diverte e ci si può anche arrabbiare, tanto è facile riconoscere gli orrori che ci circondano oggi e che già lì allignavano pronti ad accerchiarci. Rasserena ogni tanto riconoscere qualche allegoria pasoliniana (una qualche geometria di Teorema, o le durissime metafore di Salò, o un odore della Terra vista dalla luna). Ma alla fine, nonostante la durata, c’è soprattutto il piacere di uno squarcio di chiarezza balenato davanti agli occhi dello spettatore.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento