Cesare Pavese, scatti di jazz

In scena/Una performance multimediale nata da un viaggio nelle Langhe del fotografo Pino Ninfa Uno sguardo sul rapporto tra lo scrittore e la musica. Domani al Centro Culturale di Milano, con Umberto Petrin e Gianluigi Trovesi

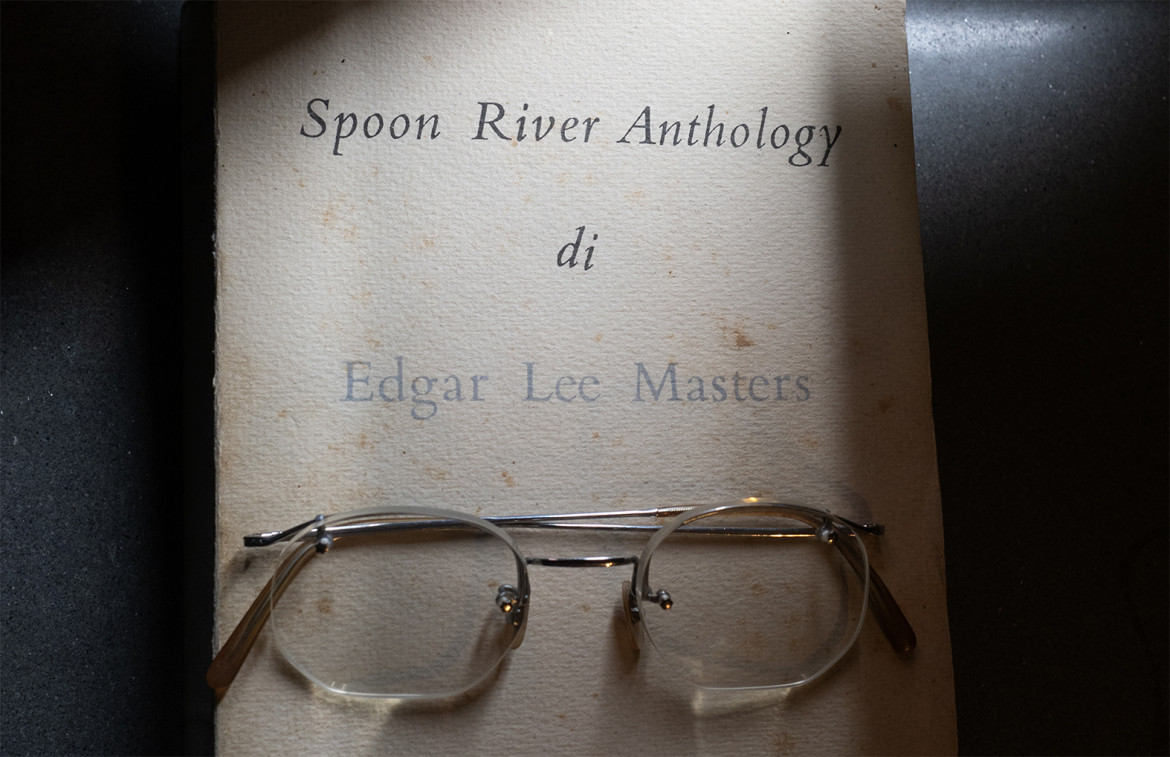

Gli occhiali di Pavese sulla prima traduzione della «Antologia di Spoon River» – Pino Ninfa, su gentile concessione della Fondazione Cesare Pavese

Gli occhiali di Pavese sulla prima traduzione della «Antologia di Spoon River» – Pino Ninfa, su gentile concessione della Fondazione Cesare PaveseIn scena/Una performance multimediale nata da un viaggio nelle Langhe del fotografo Pino Ninfa Uno sguardo sul rapporto tra lo scrittore e la musica. Domani al Centro Culturale di Milano, con Umberto Petrin e Gianluigi Trovesi

Certi lavori nascono per folgorazione improvvisa, per un’illuminazione che coglie chi la riceve senza preavviso: innescata dalla visione di un oggetto, di un paesaggio, di una situazione particolare. A volte tutti e tre gli elementi assieme a funzionare da scaturigine.

Pino Ninfa, fotografo giramondo molto attento a quanto i luoghi hanno da raccontare nelle foto, al di là di ogni luogo comune incrostato di esotismo e banalità, e assieme fotografo di jazz in azione da alcuni decenni, l’illuminazione l’ha avuta nelle Langhe. Il mare infinito di colline e di filari di vigneti dove posava lo sguardo Cesare Pavese.

Un giorno che per lavoro girava a scattare per le Langhe, Ninfa ha sentito il bisogno improvviso di varcare la porta sgangherata di un casolare abbandonato. Non c’era quasi più nulla dentro di sopravvissuto all’incuria e alle mani lunghe di chi spoglia le case e le riduce a scheletri nudi. Una vecchia vasca da bagno, un altrettanto vecchio comodino sul quale stava appoggiato un vetusto telefono nero di bachelite.

Ninfa è stato folgorato dall’idea che quello sarebbe potuto essere il telefono della stanza degli ultimi giorni di Pavese, il telefono che avrebbe potuto squillare e non squillò mai, lasciandolo al suo destino di discesa nel gorgo, muto, pregando, su un biglietto lasciato agli occhi di chi lo avrebbe trovato senza vita, «di non fare troppi pettegolezzi».

FOLGORAZIONI

Folgorazione doppia: il telefono muto nel casolare, l’immagine di Pavese, il ricordo improvviso che lo scrittore ebbe a che fare da vicino con quella musica che Ninfa ben conosce, il jazz, le note che scoperchiarono i segreti fantasmi del desiderio dell’Occidente, e già al tempo in cui i fantasmi andavano tenuti a bada, perché in Europa dominavano le diverse declinazioni del fascismo e del nazismo. È una storia non troppo nota quella dei rapporti di Pavese col jazz e con il blues, ma già degnamente ricostruita da studiosi, come Rimondi e Bergoglio, attenti a incrociare diversi fuochi d’indagine.

Quella storia, raccordata alla visione iniziale del telefono sul comodino, è diventata una performance sul palco di Pino Ninfa, con i suoi racconti e le sue foto, coniugate a quanto in tempo reale avviene su un palcoscenico con l’apporto di due maestri del jazz italiano di caratura internazionale, Umberto Petrin sugli ottantotto tasti del pianoforte, e le dita e il fiato di Gianluigi Trovesi su sassofono e clarinetto basso.

A far scaturire la musica che Pavese aveva conosciuto precocemente.

Vivere: un mestiere secondo Cesare Pavese, la performance multimediale, in prima domani 20 ottobre al Centro Culturale di Milano, fa interagire il ritmo delle stagioni piemontesi e quello del jazz, un incontro con lo scrittore, raccontano i protagonisti, «come se fosse un vecchio amico» ritrovato con le sue parole, le musiche che amava, il desiderio frustrato di vivere una vita affettiva piena e degna: il tutto in nove episodi che tra parole e musica (con ovvio riferimento alla cronologia d’ascolti di Pavese: dunque i venti anni e poco più compresi tra il1929 e il 1950) che scandiscono la ricchezza del percorso biografico e intellettuale dello scrittore di Santo Stefano Belbo.

Uno di questi fa da perno centrale, nella storia di «parole sul jazz» di Pavese: l’esser riuscito ad assistere a uno dei due concerti che Louis Armstrong tenne a Torino al Teatro Chiarella, nel settembre del 1935. Fu un momento di felicità e di coronamento di un sogno, vissuto fino a quel momento solo a distanza (ma con enorme suggestione) sui dischi e non in prima persona negli Stati Uniti, come invece era capitato in sorte ad un altro grande scrittore piemontese quasi coetaneo, Mario Soldati.

Il momento topico del concerto di Armstrong nel ’35 non deve farci attenuare il ricordo dei saldi paletti di riferimento che legano vita e opera di Cesare Pavese al mondo del jazz e del blues, la musica d’America che l’Italietta fascista fingeva di sdegnare provandone invece una fascinazione ineludibile, travestendolo e cercando di accorparlo nella vaghezza ipocrita della «musica sincopata».

L’incontro avviene molto presto, per Cesare Pavese, ha poco più di vent’anni, ed è già profondamente interessato a quel mondo culturale d’oltreoceano di cui intuisce le potenzialità di rinnovamento culturale, affossate in Italia nell’ampollosa retorica fascista. È il 1929, e il diciannovenne amico e compagno di liceo Massimo Mila, futuro grande musicologo e scrittore, alla vigilia del primo arresto per antifascismo, indica a Pavese il nome di Antonio Chiuminatto, torinese emigrato negli Stati Uniti per insegnare violino al Conservatorio di Chicago.

SCAMBIO EPISTOLARE

Nasce un intenso e affettuoso scambio epistolare, e a un certo punto Chiuminatto comincia a mandare suggerimenti di testi e musica jazz che Pavese accoglie con crescente interesse e una sorta di frenesia culturale. Nel 1931 scrive a Chiuminatto: «Sai che ho un giradischi? Ho un assortimento delle più spassose musichette americane che abbia mai sentito. Adesso tu hai un altro compito: se senti di qualche disco americano di hot mandami titolo e compositore e orchestra. Capito? Specialmente blues e saxs (sic)».

Così va: Chiuminatto gli spedisce dischi e indicazioni, e a rinforzare il tutto ci sono anche i settantotto giri che gli procura Massimo Mila. Due anni prima, nel ’29 le note afroamericane avevano già fatto capolino negli scritti di Cesare Pavese, ne Il blues della grande città: in A solo, di saxofono scrive: «Tutta l’anima mia/rabbrividisce e trema e s’abbandona/al saxofono rauco./È una donna in balia di un amante, una foglia/dentro il vento, un miracolo/una musica anch’essa». In Jazz melanconico si legge: «Ululano frenetici/nell’abbandono triste/i suoni più gioiosi». Jazz e blues sono, contemporaneamente, qualcosa di «fisico» che Pavese trova nei dischi e nei testi che traduce, e un «altrove» dell’anima che apre spiragli di libertà, che fornisce chiavi per capire la modernità e se stessi: il contrario, insomma della tronfia parata di marcette di regime o di sdilinquite e innocue canzonette.

Nel 1931 un altro riferimento poetico, Il blues dei blues, poesia costruita sulle emozioni e i ricordi di una ragazza scaturiti dall’ascolto di un disco americano: «Il male cominciò con me seduto sul sofà/e la ragazza che canterellando scendeva/a rimettere un disco dei soliti – un blues». Si trova in Ciau Masino, un romanzo giovanile uscito però dopo la morte di Pavese, che accoglie anche un curioso divertimento verbale costruito proprio sulla parola «Jazz»: «Veda il jazz… disse proprio giaz … ah il giazze, il giazze! Ma ne avete già fatte di parole per Giazze?».

Il Pavese di quegli anni, è appena il caso di ricordare, è anche il giovane traduttore che scopre la potenza e la libertà d’azione dei grandi scrittori americani, che traduce febbrilmente, ogni giorno impratichendosi di più dell’inglese d’America e delle espressioni slang: facile immaginare le conversazioni con un’amica destinata a grandi fortune nel medesimo campo, Fernanda Pivano, peraltro ottima pianista.

Scrive all’amico trasferito negli Usa, in una lettera dell’aprile del 1930: «Non solo avete i ben noti meravigliosi menestrelli del jazz, ma, quel che più conta, avete un mucchio d’altri poeti la cui esistenza qui in Europa nessuno sospetta». Poi, alla fine, il «male di vivere» montaliano ha la meglio sul «mestiere di vivere»: ma è ancora un blues finale, scritto in inglese, a suggellare l’addio di Pavese al mondo, Last Blues to Be Read Some Day, un ultimo blues, da leggersi in futuro. Il testo dice: «Era soltanto un flirt, tu lo sapevi, e qualcuno ne è rimasto ferito. Il tempo è passato, ora è un po’ tutto lo stesso. Un giorno sei arrivata, un altro giorno morirai. Qualcuno è morto, molto tempo fa, qualcuno che ci ha provato, ma non sapeva come». Il telefono di bachelite nero di Cesare Pavese aveva smesso di squillare.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento