Catucci, esercizi filosofici sulla materialità dei fili

La riflessione filosofica, diceva Merleau-Ponty, non mira a ritrarsi dal mondo per arroccarsi nella coscienza quale centro e fondamento del mondo. Essa fa invece un passo indietro per ammirare lo stesso sorgere di tutto quel che ci trascende, la nascita di quel mondo che sembra da sempre lì, fuori di noi. La filosofia trae cioè dall’ombra, dipana e distende tutti «i fili intenzionali» che ci collegano agli enti e agli esseri; e se è la sola e vera coscienza del mondo, non è perché lo padroneggia, ma perché rivela quanto sia strano e paradossale, sollevando il velo dell’abitudine, rompendo con la familiarità quotidiana.

Compiere un simile movimento, far apparire i fili sensoriali della vista, dell’udito, del tatto, ma anche quelli del ricordo o dell’immaginazione, è certo l’insegnamento che Stefano Catucci ha tratto dalla sua attenta frequentazione della fenomenologia, da Merleau-Ponty, e prima ancora da Husserl. Per lo specialista di Foucault, per l’erede, quindi, della critica più drastica all’idea del soggetto trascendentale, questo magistero doveva unirsi all’altro, che possiamo riassumere così: se il soggetto non è mai un autentico padrone (né, quindi, un servo in tutto e per tutto) è perché non esiste un centro o un io personale ma vi sono soltanto rapporti di potere, forze e resistenze, processi molteplici di soggettivazione. E in questo stesso senso, ma ora con la formula di Deleuze e Guattari, bisogna innanzitutto riconoscere che «pensare non è tendere un filo tra un soggetto e un oggetto».

È così una duplice lezione novecentesca – ossia la capacità nient’affatto scontata di coniugare gli ultimi esiti della fenomenologia con l’archeologia foucaultiana e la filosofia deleuziana dell’immanenza – che ha consentito a Catucci di arretrare ancora, di raggiungere una nuova posizione al di qua della coscienza e della relazione fra la coscienza e il mondo, suscitando, con il suo Sul filo Esercizi di pensiero materiale (Quodlibet «Saggi», pp. 217, € 19,00), un nuovo, originale stupore filosofico. Per ridisegnare lo scenario, egli osserva, non basta infatti mostrare e moltiplicare i collegamenti, ammettere che i fili si estendono nello spazio come nel tempo, non basta comprendere che essi organizzano innanzitutto il nostro schema corporeo e sottrarre così alla coscienza il suo antico primato per assegnarlo, con Merleau-Ponty, alla chair. Si tratta invece di pensare il filo stesso, e non per farne un altro oggetto preso da un laccio ancora invisibile, ma per chiederci se il processo di soggettivazione o di individuazione (del pensato, del pensante) «abbia inizio da uno o dall’altro capo di un filo o se si svolga, invece, sul filo».

Pensare il filo stesso… Ora, come e forse ancor più che in qualsiasi altro discorso, fa notare Catucci, parlando dei fili l’uso delle metafore sarà inevitabile: bisognerà allora attraversarle, consapevoli che orientarsi nel loro intreccio è ancora «seguire un filo», ovvero prestare attenzione agli usi linguistici o alle frasi idiomatiche per distinguere, anche ricorrendo agli strumenti dell’etimologia e della scienza mitologica, il dominio del filo – si tratti di Arianna o di Penelope, del labirinto mitologico o del telaio epico… – da quelli della linea e della rete.

Mantenersi, dunque, aderenti al filo, alla sua peculiare materialità. Ma non è questo uno speciale funambolismo speculativo?

La materia del filo non plasma ora il pensiero come già plasmava il corpo dell’acrobata, scavandogli quel caratteristico solco nella pianta del piede? E il passo indietro della riflessione filosofica non è forse quello appena accennato, esitante e danzato di chi resta, sospeso lassù, in contatto con la fune vibrante? Di qui il nuovo insegnamento: chi davvero fa un passo indietro, scoprendo anche uno solo dei fili che ci legano al mondo, perde l’illusione di tenderlo verso la cosa, perché questa è il filo stesso: egli entra quindi in risonanza con ciò che pensa e con stupore «si scopre come una cosa fra le cose».

Compiere questo passo significa pertanto concepire il filo come pura connessione: riconoscere l’alter ego del funambolo nel palombaro, cioè il corrispondente della corda tesa nell’umbelical cable che assicura le funzioni vitali dell’uomo in immersione oppure dell’astronauta fuori dalla navicella; cogliere nel cordone ombelicale, con Winnicott, il primo segno e l’origine di un’«area transizionale» in cui si annulla la distinzione fra esterno e interno, autonomia e dipendenza, un’area simbolica, metaforica, che però è stata, come ogni metafora, materialità; dunque «pensare con i fili», pensare materialmente, come il vasaio pensa manualmente il suo vaso, comprendere che il nostro mondo paradossale è un mondo di marionette, cioè una trama di fibre nervose, o di legami che sono anche inciampi. E se il pensiero – spiegava Heidegger – è un evento e un fare, o – chiosa Catucci – «un atto performativo», pensare, cioè operare nel mondo, vuol dire essere artisti delle connessioni.

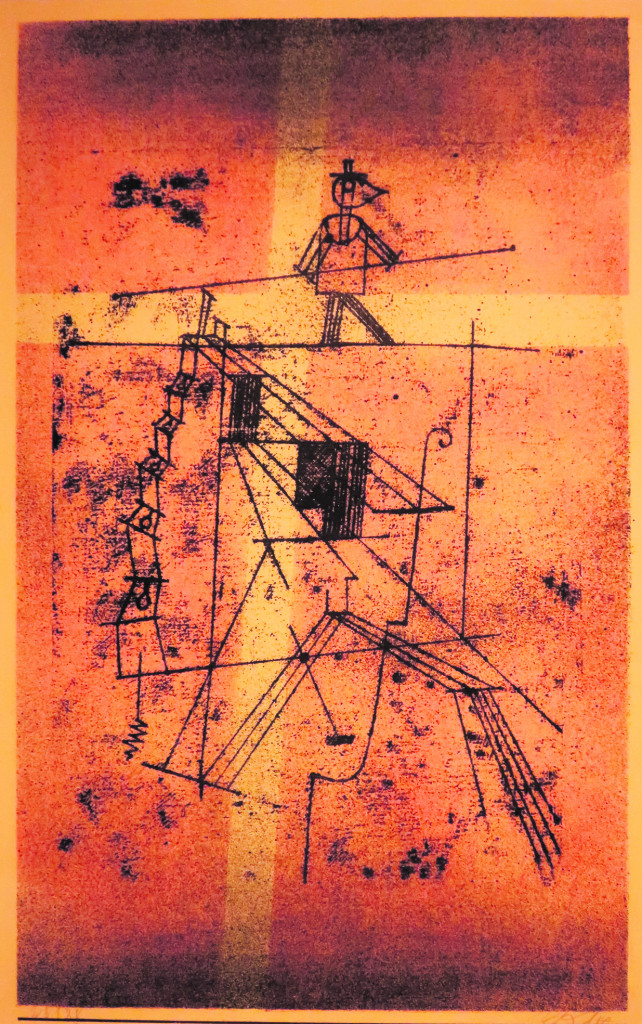

Così il tenore spiccatamente «estetico» di questo libro, ovvero l’ampio, erudito riferimento alla musica classica o all’universo dell’arte contemporanea, proprio come il ruolo paradigmatico che Catucci assegna a Diderot e al suo speciale riguardo per la manifattura tessile, corrisponde alla necessaria, rigorosa aderenza della riflessione alle sue «connessioni materiali». Il che potrebbe forse ricordare una certa ripresa contemporanea dello stoicismo, o anche la voce implicita di Konrad Fiedler, per cui pensiero e produzione artistica erano una cosa sola. Certo è che, col suo spericolato passo indietro, il filosofo accede qui allo «spazio transizionale» di Paul Klee, per osservare lo strano funambolo dell’omonima litografia (Der Seiltänzer, 1923) e riconoscere che ogni collegamento con le cose, con gli esseri o con le «forze che entrano in risonanza con il filo», «deve avere questo aspetto».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento