Caterina Gerardi, cogliere il marginale

Fotografia Una narrazione per immagini di gesti, luoghi del quotidiano, carceri. «La mia attenzione è sempre catturata da ciò che è in ombra»

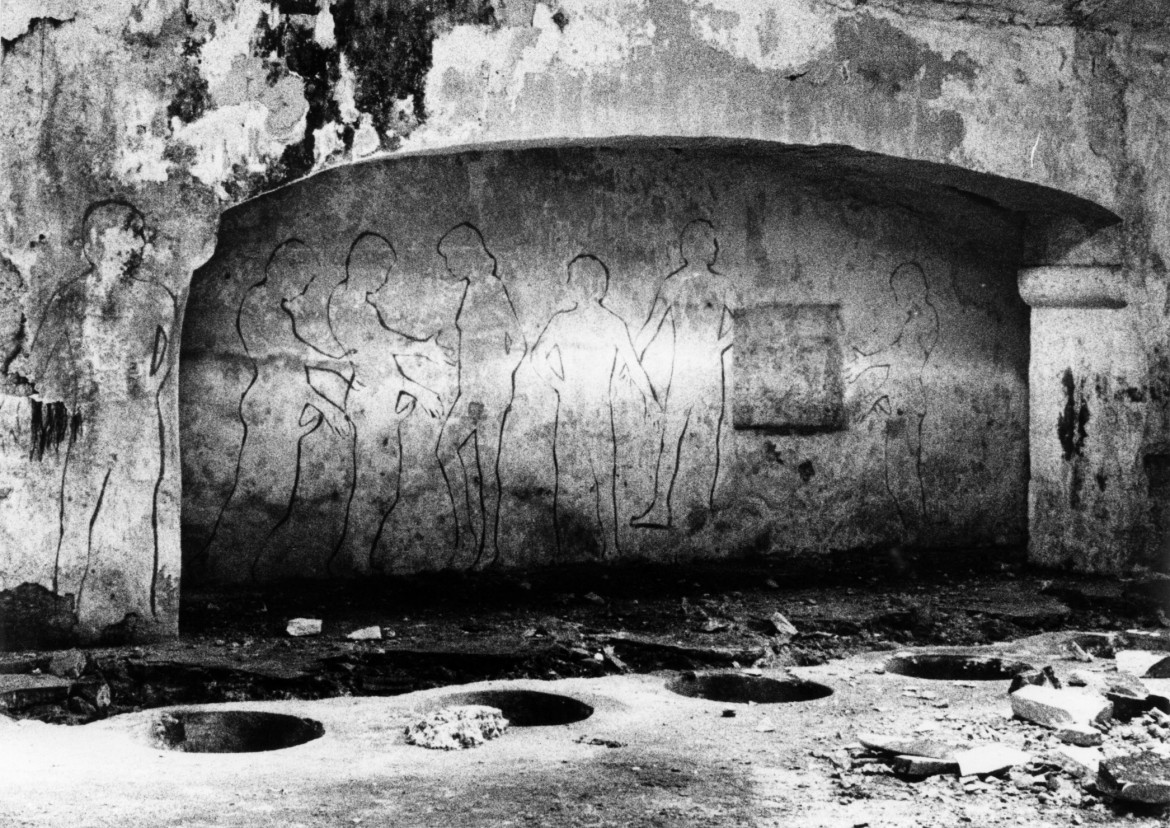

Caterina Gerardi, da «Senza cornice», 1989

Caterina Gerardi, da «Senza cornice», 1989Fotografia Una narrazione per immagini di gesti, luoghi del quotidiano, carceri. «La mia attenzione è sempre catturata da ciò che è in ombra»

Ho incontrato la fotografa Caterina Gerardi, mostratasi subito affabile. Con la fotografia cattura masserie urbane abbandonate, periferie e tutto ciò che è in ombra. L’empatia creatasi ha dato vita a un’intervista discorsiva e amichevole.

Quale tragitto hai seguito per giungere alla fotografia e, in seconda fase, alla regia e al linguaggio filmico?

Da sempre ho guardato con curiosità e interesse alla fotografia, in particolare alla macchina fotografica. Appena mi è stato possibile ho comprato una Contax reflex. Fotografare per me non è lavoro, ma passione, ricerca, esigenza forte di comunicare, socializzare il mio punto di vista su qualcosa che mi ha intrigato e coinvolto. Non ho frequentato scuole di fotografia, ma ho studiato con attenzione i fotografi Robert Mapplethorpe e Diane Arbus perché più vicini alla mia sensibilità. Dallo scatto allo sviluppo della pellicola, alla stampa, all’allestimento della mostra faccio tutto da me, così anche per le immagini in movimento: riprese e montaggio. Prediligo il b/n perché lo trovo essenziale, rigoroso, un po’ come sono io. Non scelgo il colore perché fa confusione, distrae. Sono essenzialmente una fotografa, ma ho sempre avuto il gusto del racconto. Quasi sempre ho accompagnato le mostre con la proiezione di 100 diapositive in dissolvenza che narrassero il viaggio fatto per realizzare quella ricerca.

È sempre presente l’aspetto antropologico nella tua ricerca fotografica, come emerge in «Senza cornice» (1989)?

Non è solo la curiosità per l’aspetto antropologico di alcuni contesti urbani che mi ha guidata. Chi conosce i miei lavori fotografici, sa che la mia attenzione è stata sempre catturata dalle cose diverse, marginali, emarginate, da ciò che è in ombra, che non si vede o non si vuol vedere. Senza Cornice è un’analisi fotografica sui pornograffiti reperiti nelle masserie abbandonate della periferia urbana. Ho voluto raccontare non la mia città che fa spettacolo di sé e dei suoi idoli, ma quella che vive e respira in periferia. Ho scrutato i muri di circa 200 caseggiati e masserie abbandonati, situati come una cintura intorno alla città. Il mio sguardo ha documentato, con fatica e senza alterarli, il contesto e i messaggi lasciati in questi luoghi sacri, con la chiara consapevolezza che il tempo avrebbe cancellato quelle storie.

Secondo te, la Notte della Taranta è spettacolarizzazione, rimozione della cultura popolare voluta dalla cultura egemone, che la definì volgare e inopportuna? Pasolini profeticamente la denominò «omologazione culturale»….

Seguo poco questa manifestazione. Le prime edizioni mi hanno incuriosito un po’ per la presenza di alcuni bravi maestri concertatori come Joe Zawinul. Me ne parlava la scrittrice Rina Durante, che molto si era impegnata nella rinascita del canto popolare e che nel 1975 aveva fondato il Canzoniere Grecanico Salentino. Era delusa e contrariata perché la Notte della Taranta era diventata altro, al fine di accontentare il mercato turistico di massa.

Ti va di parlare del rapporto amicale e intellettuale con Rina Durante (1928/ 2004), alla quale hai dedicato pubblicazioni e documentari in video?

Ho conosciuto Rina nel ’90. Ero andata a trovarla per chiederle di scrivere su una mia ricerca fotografica. Fu un incontro sconcertante che mi turbò molto. Mi lasciò sul pianerottolo di casa, e sulla porta semiaperta, visibilmente infastidita, mi chiese chi ero, cosa volevo. Mi disse che non mi conosceva e che non aveva tempo da perdere con me. Poi, in maniera sbrigativa e liquidatoria, prese il materiale fotografico e chiuse la porta. Il primo incontro con Rina era sempre un momento difficilissimo per tutti. All’inizio risultava quasi antipatica, con modi decisi e bruschi, ma se superavi quella prova potevi diventare sua amica. La dura prova io la superai. Dopo pochi giorni mi telefonò per dirmi che avrebbe scritto sul mio lavoro e mi invitò in pizzeria. Fu una serata indimenticabile. Ci raccontammo tante cose. Mi parlò delle esperienze di scrittrice, di quelle cinematografiche, dell’interesse per la musica popolare, delle ricerche eno-gastronomiche. Anche della sua vita. Io, ogni tanto, timidamente le dicevo di me, dei miei progetti. Così è nata la nostra amicizia, continuata senza interruzioni fino alla sua morte. Avevamo tante cose in comune: nome, segno zodiacale, legame speciale con l’Albania, etc. Ciò che ci ha unite è senz’altro una forte stima reciproca, un’ironia simile, un’amicizia fatta di tanti momenti interessanti e divertenti.

Hai pubblicato due volumi di fotografie scattate in due cimiteri. Perché? È una sorta di «Spoon River» contemporanea? Un incantevole racconto attraverso immagini e parole?

I cimiteri da sempre mi attraggono e mi respingono, mi affascinano e mi turbano. Dopo la pubblicazione de La città ultima (2002), un reportage fotografico sul cimitero di Lecce, non pensavo di fare un’altra ricerca su questo argomento. Come vedi ti penso (2010) è nato un po’ per caso. Ero a Milano e sono andata a visitare il Cimitero Monumentale, di cui conoscevo la fama. Mi sono accorta che le statue, che ornavano le tombe, rappresentavano quasi tutte donne e quasi tutte erano ritratte in atteggiamento di accudimento, disperazione. Era come se quelle donne, scolpite nella pietra, dovessero continuare ad libitum a riproporre i gesti abituali della loro quotidianità. Un po’ contrariata da ciò che queste statue di donne mi rimandavano, ho cominciato a fotografare. Poi, sono tornata una seconda e terza volta per completare la ricerca. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto far parlare le statue attraverso donne in carne e ossa. Ho quindi selezionato le 30 fotografie che dovevano comporre il catalogo e ho spedito il progetto ad altrettante donne, scelte con estrema cura, chiedendo loro di partecipare a questa sorta di Spoon River al femminile. Le 30 donne hanno accettato la sfida e, dialogando con le immagini di pietra o con sé stesse, hanno costruito trame affascinanti, misteriose. Hanno dato voce intensa, viva a quelle donne del primo Novecento fissate nel granito.

Il libro con dvd nella Casa di Borgo San Nicola (2008), attraverso immagini e racconti, lo ambienti nel carcere femminile di Lecce. Analizzi vita, attese e nostalgie di un gruppo di donne detenute in regime di alta sicurezza. Cosa ti ha spinto a realizzare tale lavoro?

Sono sempre stata una persona curiosa e, non senza fatica, ho ricercato l’altro volto della realtà che i più dimenticano di guardare, talvolta anche per una sorta di rimozione volontaria, come nel caso delle carceri e della vita che in quei luoghi conducono le donne. Da tempo desideravo entrare nel carcere di Lecce e conoscere da vicino quest’istituzione per molti di noi inquietante e inesplorabile e, com’è nel mio stile, attraverso le immagini rompere il silenzio, sollevare un velo, riflettere.

Quali sono i progetti in cantiere?

La voglia di fare, creare, progettare c’è sempre. Ci sto ragionando senza fretta, anche se in questo momento è tutto molto più difficile. I finanziamenti per i progetti culturali sono sempre scarsi e le istituzioni sono spesso condizionate dall’attrattività mediatica.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento