Capucci… e non volle più servir la moda, no no no

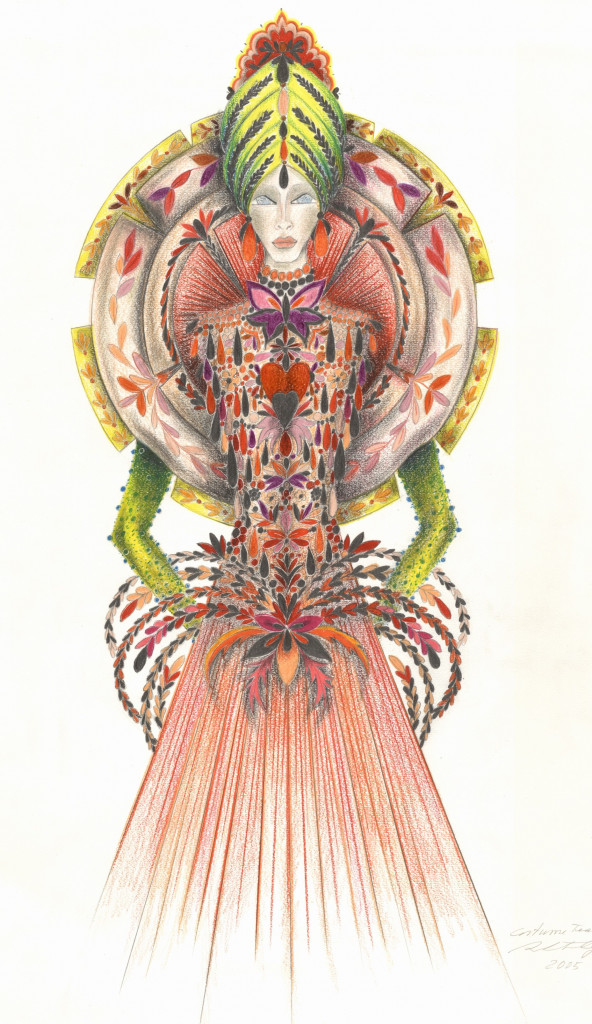

A Fontenellato (Parma), Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, "Roberto Capucci. Seriche armature", L’avventura alchemica, matematica, onirica degli abiti-scultura, il cui primo atto fu a Vienna nel 1990 e poi irradiatasi in Musei, Palazzi, Teatri, Villa Manin

"Roberto Capucci. Seriche armature" (catalogo con fotografie di Massimo Listri)

"Roberto Capucci. Seriche armature" (catalogo con fotografie di Massimo Listri)A Fontenellato (Parma), Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci, "Roberto Capucci. Seriche armature", L’avventura alchemica, matematica, onirica degli abiti-scultura, il cui primo atto fu a Vienna nel 1990 e poi irradiatasi in Musei, Palazzi, Teatri, Villa Manin

Nell’Introduzione al catalogo di Seriche armature, la mostra che ambienta nelle sale del Labirinto della Masone, fino all’8 gennaio, creazioni smaglianti selezionate dal magnifico libro uscito nel 1993 nella collana «Luxe, calme et volupté», Roberto Capucci ricorda l’occasione di quell’inizio. Essa portò alla collaborazione con Franco Maria Ricci, e fu uno di quei segni gettati dal caso sulla sua vita, come i sassolini dai quali si è fatto docilmente guidare nel suo sentiero fiabesco.

È il gennaio 1990. All’inaugurazione della mostra a Palazzo Strozzi, Roberto Capucci, l’Arte nella Moda – Volume, Colore, Metodo, fra gli altri Capucci incontra Antonio Ratti, il quale già collabora con Ricci, ed emerge il nome di Massimo Listri, il colto fotografo fiorentino. Lo stupisce e lo stimola la possibilità di interpretare i vestiti «come opere d’arte», ciò che per Ratti è naturale. Tutto si chiarisce lo stesso anno, alla mostra Roberto Capucci – Roben wie Rüstungen al Neue Burg di Vienna, «nella quale i miei vestiti erano esposti con le armature da parata dell’Armeria Imperiale degli Asburgo» (corazze, va detto, di impressionante fulgore-terrore). A quel punto comincia a guardare il proprio lavoro con un’altra ottica, a concepire gli abiti sempre più come sculture. Esce il volume di Ricci con le foto di Listri, il testo di Patrick Mauriès e l’introduzione di Sylvia Ferino-Pagden, che ora firma il bel saggio Sognare con la matita, dove rievoca subito l’accostamento d’armature e sete a Vienna: due frutti di artigianati di altissimo livello ma di natura materica e finalità apparentemente antitetiche – per quanto presenti in pittura nei luccichii dell’elmo di Marte che riposa e nelle tenere sete di Venere, come nel quadro di Botticelli alla National Gallery di Londra. Quell’improbabile aveva «dato vita a uno spettacolo visivo insuperabile»: «un vero trionfo».

Due anni dopo, il libro con Ricci, dodici vestiti scultura alla Biennale di Venezia del 1995, fatti per essere esposti, non indossati. E di lì, un’interminabile sequenza di ambientazioni in Musei, Palazzi, Teatri, più di cento. E una sede: Villa Manin di Codroipo, la Fondazione diretta dal nipote Enrico Minio, dalla quale provengono tutti i vestiti e i bozzetti ambientati oggi tra libri e statue, in un riconoscimento ideale di ciò che continua a vivere, secondo lo stile voluto dal padrone di casa. «Le mie opere si fondono con le opere della collezione di Franco Maria Ricci», afferma Capucci; mentre un ispirato «collega» qual è Antonio Marras sbriglia venerazione ed entusiasmo sensoriale in sintonia. Sylvia Ferino-Padgen, ricordando gli assalti d’ogni tipo alla bellezza e al classico, scrive che perciò è «ancora più gradito avere qui riuniti due grandi sostenitori della bellezza in senso classico, che non possono che rafforzarsi a vicenda. Allo stesso tempo, hanno disprezzato il bello facile e superficiale ed esplorato in modi diversi la grande forma che irradia insieme alla grazia una dignità sublime, senza mai escludere l’allegria e l’umorismo. La loro ricerca della bellezza vuole superare le mode legate al presente e guardare il più lontano possibile nel futuro». Invitante, la mirabile marsina plissettata in seta taffetà di vari toni di rosso, ci accoglie sulla soglia di un’interminabile conversazione, come la spiritosa custode della biblioteca neoclassica.

Non sono sicura che il germe dell’architettura-scultura non fosse già fortissimo fin dagli inizi, così come l’esplosione dei colori nelle forme. Probabilmente avevano bisogno di sempre maggiori conferme: di quella «ispirazione» che oggi Capucci riconosce provenire dalla forza del lavoro, quel bisogno di disegnare giornaliero, sempre e sempre, e nei momenti di tensione dalle 4 del mattino alle 9 di sera: quel nutrimento del segno e dei colori che nasce dalla mente e dal cuore: senza colori l’uomo muore. L’artigiano creatore, come si definisce, vive di estasi.

Più di ogni cosa conta il sogno guidato da quel punto sul foglio, dove Capucci centra la matita. Poi va in trance. Tutto nasce lì, da una concentrazione del tempo: il disegno pronto immediatamente nel sorgere del pensiero che contempla, la contemplazione che precede la parola e l’azione. L’artigiano creatore è il vero seguace della natura di Plotino. Essa parla di sé indicando la necessità di capire «che ciò che viene generato è oggetto di contemplazione (…) e ciò che in me contempla crea una cosa da contemplare, così come i geometri contemplando disegnano; ma io non disegno, bensì contemplo, e le linee dei corpi si manifestano come uscendo da me». (Enneadi, III). Plotino non fa che proiettare come in un sistema «vedico» il processo dell’artigiano demiurgo, del Timeo di Platone. Per suo impulso, le idee immutabili e fisse si proiettano nelle strutture geometriche del cosmo nella più infinitamente varia composizione di fuoco, acqua, aria, terra, regolata a partire dai triangoli e quadrati sino alla perfezione della sfera: una forma vivente, un «dio felice» dotato di un’anima anteriore, circondato da un cielo circolare. Di lì l’anima moltiplica in cieli, articolando misure e movimenti degli astri, e per essi, «produce un’immagine eterna dell’eternità – che permane nella sua unità –, un’immagine che avanza secondo il numero, e proprio questo è ciò cui noi abbiamo dato il nome di “tempo”».

Imitando questo senso demiurgico della natura platonica, si sono regolati tutti i veri artigiani creatori, proprio anche i più umili. In modo non dissimile, Goethe pensava allo sguardo contemplativo che di colpo genera la consonanza squillante delle immagini quando combaciano come da sé, non per composizione meccanica: lo slancio più alto: visione interna che corrisponde con la natura e nell’arte: l’Anklang, folgorante memoria o eco dei principi della vita. Splende nelle forme che nascono, nello sterminato processo di trasformazione che rispecchia la mobilità perpetua del creatore.

Non deve stupire che anche Capucci, umile e consapevole di sé stesso, sfrenato e osservante nel contempo proporzione e misura, ubbidisca all’immagine della ruota del Timeo, al movimento: la metamorfosi velocissima e incessante che la sua matita produce traducendo la contemplazione di quel che possiede dentro di sé: interi sistemi solari. Il vero potere di trasformazione raccoglie l’eredità del mondo classico: il principio dell’immaginazione vera che ha potere trasformante. In lui l’arte è estrazione, tessitura, opera alchemica: la ricerca e la realizzazione delle forme che mutano senza sosta.

Lo so che sembra strano. Ma c’è della matematica anche nel sogno. Nella vera matematica geometria e nel sogno, gli opposti si rovesciano: geometria è immaginazione. Basta farsi guidare come Tobia dall’angelo, nella «fiaba delle fiabe», dove la meta ci accompagna da sempre. Solo nel sogno «condotto per mano», che Cristina Campo predilesse, l’architettura è fiaba. Fiaba è tragico e frivolezza, è sapienza e destino, è forme e colori: è mondi eretti dove nuvole si incontrano con il sole all’infinito, colori che non hanno mai fine, scale di musiche note colori che trascoloreranno sempre, più sfuggenti di loro, le inafferrabili, le eterne immagini del nostro effimero, della nostra vita come proiezione, della nostra visione come nell’ombra di Dio. Sì, perché Capucci sembra nascere con una geometrica frivolezza.

A metà del cammino, perché quelle pieghe, fascino delle monache dell’origami, devozione di colli secenteschi astratti bianchissimi, respingenti ogni bacio, che Capucci sposta sotto il decolleté, ad attirare baci estasiati, coloratissimi, i tronchi, le colonne, i fusti, le esplosioni di diversi acanti di colonne vive, seriche, la cui carne interna è una mera eventualità, il più possibile disincarnata? Che meraviglia, però, che si possa pensare a vestito-donna, senza la reale presenza femminea tranne in casi assoluti – la Mangano eterea di Teorema che Capucci vestì, la madre di Morte a Venezia – nemmeno fosse stato proprio lui a fare qualche vestituccio per Marylin Monroe: ma lei era la grazia, non era la «maggiorata». Dettagli da sarto che Capucci non è. Ah, che cosa complessa: la moda gli ha permesso di scatenare un’immaginazione che avrebbe voluto gettare su architettura e arte, ma il caso ha voluto che lui l’abbia assecondato: il caso, appunto, che è il destino, e non possiamo ripudiare.

In quella Roma Vacanze romane e poi Dolce vita, e poi Roma (con uscita verso Otto e mezzo) sulla salita di via Sistina, spalancandosi in alto la scalinata di Trinità dei Monti su Piazza di Spagna, nel più fresco dei laboratori si aprì la fragranza di un parlottìo di bellezze appena uscite dall’incubo della guerra, api attratte da un miele che non si sarebbe più ricreato. Se era una principessa nera elegantissima e durissima a decretarsi ape regina, api giovani e anziane avevano prelibato – Isa Miranda, Doris Duranti, Elisa Cegani – mentre a grandi pinnate dei lunghi piedi, d’oltreoceano, Esther Williams trasvolava le acque, per infilarsi nel grandioso rosso a onde, il «Dieci gonne» – centri concentrici sull’acqua – dell’eterna primavera 1956-’57. Sì, erano i tempi delle fashion principesses, di Irene Galitzine e di Simonetta Colonna di Cesarò, che Luis de Vilallonga menziona a Fellini in una memorabile intervista del 1963. Capucci vestiva le regine di sangue e celluloide. E strascichi da sposa bianchissimi a chilometri, che avrebbe accennato in velluto scuro per una famosa Nobel nubile, divenuta così ambiziosa, che alla sua morte aveva 47 suoi vestiti. Ma evviva la frivolezza a tutte le età, se c’è stile.

Già nel 1982, ben dopo gli abiti scatola anni sessanta, Capucci dà addio alla servitù della moda. Giovanni Mariotti, introducendo nel 1994 il catalogo della mostra al Palazzo delle Esposizioni produce una disquisizione semi-filosofica sul concetto, a partire dal Leporello di Mozart: «E non voglio più servir, no no no no», discutendo anche del rapporto corpo-abito: nella mutua relazione delle ispirazioni è assurdo istituire confini da Natura, Musica, Teatro, Luce, Colori… «tutto è di mutua ispirazione a tutto». Basta seguire i sassolini del sentiero dove – sebbene nel mezzo esplodano fantasmagorie di visioni – all’inizio è la meta.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento