Bud Powell, i dolori del jazz

Ultrasuoni Omaggi/Cent’anni fa nasceva il grande e tormentato pianista afroamericano, pioniere del bebop. Il rapporto con Thelonious Monk

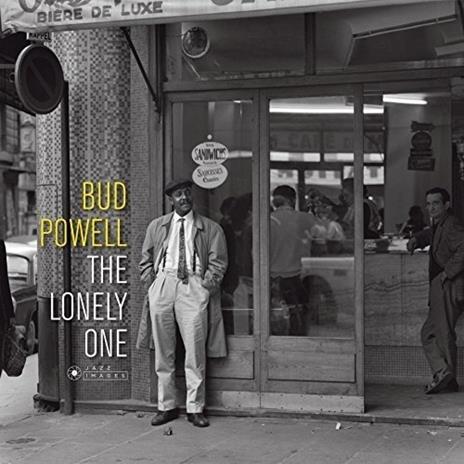

Il disco «The Lonely One», pubblicato dalla Verve nel 1959

Il disco «The Lonely One», pubblicato dalla Verve nel 1959Ultrasuoni Omaggi/Cent’anni fa nasceva il grande e tormentato pianista afroamericano, pioniere del bebop. Il rapporto con Thelonious Monk

Cent’anni fa, il 27 settembre 1924, nasceva Earl Rudolph Powell. Per tutti semplicemente Bud Powell, come presero a chiamarlo già da bambino. Presenza dirompente e fantasmatica assieme com’è stato davvero nella vita, una breve, difficile esistenza sul filo del rasoio, quarantuno anni. E non stupisce che a lui si sia ispirato il regista Bertrand Tavernier per il suo film capolavoro, Round Midnight, e, per la figura centrale che dà corpo alla vicenda parigina, il sassofonista Dale Turner, abbia scelto le fattezze di gigante incurvato di Dexter Gordon, che davvero, peraltro, suonò con Bud.

Bud Powell a Parigi ebbe il suo santino protettore in Francis Paudras, il giovane illustratore che amava il jazz e ne sapeva riconoscere i geni, e che seppe descrivere la screziata, amara vicenda esistenziale di Powell nello splendido libro La danza degli infedeli. Anche se costava fatica e pena sbrogliare quella matassa avviluppata di disagio mentale a intermittenze sempre più strette, alcol a laghi, sigarette e vampate di cristallina, pura bellezza dal pianoforte a inondare il piccolo mondo che aveva la fortuna di assistere al miracolo notturno delle mani sui tasti. Bud Powell, un enigma doloroso, un presenza più citata che amata, anche se è al fondo di ogni tumultuoso flusso melodico di una mano destra lanciata sulla tastiera, a rincorrere una velocità che forse potevano avere solo Charlie «Bird» Parker sui tasti del sassofono contralto, o Dizzy Gillespie sui pistoni della tromba.

A MODO SUO

Fughe e derapate di sedicesimi che aveva imparato a padroneggiare da ragazzino ascoltando Art Tatum, e che aveva spinto a un visionario gradino ulteriore. Bud Powell, affaticato piccolo gigante della velocità e della frenesia, a dispetto di mille catene che lui stesso s’era stretto attorno. Il «doppio» speculare e rovesciato di un altro gigante della tastiera affacciatosi sulla scena nel medesimo periodo del fiammeggiante bebop, Thelonious Monk, di sette anni più anziano, suo amico, mentore e contraltare poetico – estetico per sempre. Non a caso Powell ha suonato con amore le composizioni criptiche di Monk per tutta la vita. A modo suo, naturalmente. Monk a esplorare silenzi misteriosi incastonati tra le note, note spesso usate come marcatori con dissonanze tattiche piazzate dove meno te l’aspetti, seguace lui stesso di quel «less is more», il meno, la sottrazione che conta, come aveva anche detto Leopardi, a rovescio: il «troppo come padre del nulla». L’altro, Bud Powell, con una sorta di furibondo horror vacui, un’esplosione di diteggiatura sulla tastiera a velocità radiante, combinata con clamorosi episodi di transizioni, break incastonati nel flusso, modulazioni imprevedibili.

La redazione consiglia:

Gli Stones, diavoli sempre in movimentoUn insicuro totale nei gesti della vita quotidiana, ma che per scaldarsi le dita prima di un’esibizione prendeva una partitura di Bach e la suonava a velocità doppia. Ma Bud Powell non è stato ovviamente solo un pistolero della tastiera più veloce degli altri, vittima della propria follia, sennò finiremmo nella stessa caricaturale versione di Parker che ne ha dato Clint Eastwood in Bird, dove sbalzano fuori solo la propensione alle droghe e la velocità, non il pensiero musicale rivoluzionario, per quanto ancora costretto nelle gabbie formali oliate della «song» americana a trentadue misure ricavata dai classici di Broadway.

Andiamo per gradi. Bud Powell era nato in una famiglia musicale: suo nonno era un chitarrista, suo padre era un pianista «stride», dunque ottimo esempio di rapide escursioni sui tasti e sui registri, ma al contempo un ottimo conoscitore di note classiche, amore trasmesso al figlio, già sicuro e preciso sulla tastiera a sei anni, poi alle prese con Debussy, Bach, Mozart. I suoi fratelli tutti musicisti. Un bel vivaio. Gli esordi di Bud Powell, prima di incontrare la febbrile stagione del bebop nelle notti «after hours» di New York, anni Quaranta, sono nel segno dello swing: a diciannove anni accompagna il trombettista Cootie Williams che guida una sua orchestra e se lo prende sotto l’ala, per un anno e mezzo. Bud è un talento acerbo ma già beve smodatamente, assume stupefacenti, cominciano a manifestarsi i segni di un disagio psichico drammaticamente accelerato, come per altri jazzisti, dal comportamento feroce di una società razzista verso chi sgarrava, e perdipiù aveva il torto aggiuntivo della pelle nera.

A Filadelfia, ubriaco, si prende una raffica di manganellate dalla polizia, poi in cella altre botte pesanti. Prodromo a un primo ricovero in psichiatria a New York, per dieci mesi. Elettrochoc e altre piacevolezze. Quando ne esce, però, Bud Powell si rimette al lavoro. E non è un caso che nel gennaio del ’46 a chiamarlo in studio per una prima seduta d’incisione sia Dexter Gordon, il sassofonista poi chiamato a impersonare buona parte della personalità di Powell in Round Midnight, decenni dopo.

UNO STILE UNICO

Comincia a mettersi a fuoco quello stile e quella poetica unica, che discende per li rami da Tatum, da Waller e dalle innumerevoli sere passate ad ascoltare i primi bopper nei circoli quasi esoterici del bebop, e a suonare con loro. La mano destra vola sui tasti con la stessa perentorietà radiante e aggressiva delle dita di «Bird» sul contralto o di quelle di Dizzy Gillespie sui pistoni, a flusso di coscienza più rapido dello stesso flusso di pensiero logico, mentre la travatura della musica mette in conto un senso dell’armonia complesso, lussureggiante, a volte spiazzante, per chi cerca di seguirne le evoluzioni, e derivato senz’altro dagli approfondimenti classici.

Come ha ben notato il critico Ted Gioia, il disagio di Powell emerge obliquamente dai titoli dei suoi brani: Hallucinations, Wail, Un poco loco, Glass Enclosure, per fare qualche esempio. È lui l’uomo taciturno delle allucinazioni, un po’ matto, che sente scaturire dal profondo della sua «galera di vetro» un lamento sconsolato. Eppure, le sedute di registrazione tra la fine dei Quaranta e i primi anni Cinquanta per la Verve e la Blue Note regalano capolavori, dalle mani del fragilissimo Bud Powell.

Il 15 maggio 1953 Bud Powell è sul palco della Massey Hall di Toronto con Gillespie, Parker, Roach, Mingus: è l’ultima fiammata vera del bebop, Bird morirà un paio d’anni dopo, Powell, inondato d’alcol, quella volta suona con un furore mercuriale quasi malsano. Il suo equilibrio è in caduta libera, i ricoveri si moltiplicano, accanto ha una figura discutibile come Altevia Edwards detta «Buttercup», più interessata a sfruttarlo e e cavarne danaro sonante che a valorizzarlo. Nel 1959 Bud Powell diventa uno degli «Americans in Europe», Parigi la sua nuova New York. La sua salute è compromessa, ma dalla sua, nei club, ha una bella legione di amici e fan che, con l’accorta supervisione di Paudras lo sostengono ovunque e cercano di tenerlo lontano dall’alcol, anche quando le sue performance sono solo l’ombra del fuoco implacabile di pochi anni prima.

A volte qualche exploit lascia il segno: ad esempio nel 1963 quando prende parte al magnifico Our Man in Paris di Dexter Gordon, e ritrova un ispirato Dizzy Gillespie con i Double Six. Ci resterà cinque anni circa, a Parigi, prima di risolcare l’oceano per la sua New York, nell’agosto del ’64 accanto a Paudras, che a questo punto è anche il suo consigliere, il suo tutore ufficioso, la persona che vigila sulle sue disastrose sorti finanziarie e sulla sua salute, ora minata in più da una grave forma di tubercolosi che lo porterà anche a soggiorni in sanatorio.

Spesso Bud sparisce per giorni: una volta lo prende sotto l’ala Pannonica, la «Nica» baronessa e miliardaria protettrice dei jazzisti che ospitò nei suoi ultimi anni anche Monk. Paudras sa che la soluzione è riportare Bud in Francia, ma il giorno del volo il pianista non c’è, e Paudras parte mestamente da solo. Powell è un’ombra randagia: nel luglio del ’66 lo ricoverano all’ospedale di Brooklyn, gli trovano anche una polmonite e l’itterizia. Muore il 31 luglio. Al funerale, l’8 agosto, a suonare per lui ci sono, tra gli altri, Lee Morgan, Benny Harris, John Gilmore, Billy Higgins, Barry Harris, Don Moore.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento