Bruno Munari, umanesimo volatile dell’inutile

Indefinibile, intriso della materia celeste dei sogni al posto di quella terrestre col suo peso specifico, Bruno Munari ha lasciato un suo autoritratto per buoni intenditori: è quel Giocattolo del vento che svetta in Calabria, a Rossano, testimoniando fra le nuvole una ludica levità del pensiero.

Bricoleur e scienziato, grafico e designer ad alto tasso di simmetria e indisciplina (coniugate insieme), Munari ha scritto un’autobiografia dal sapore duchampiano disseminandola nei suoi oggetti, dalle Macchine inutili ai Libri illeggibili, fino agli alfabeti di popoli sconosciuti e ai deragliamenti del tempo nell’Ora X delle sue sveglie o nel salto mortale di un atleta dilatato in tre minuti e filmato con una speciale cinepresa. Un dinamismo mentale, il suo, radicato sempre nello stesso luogo: lo studio e l’appartamento abitato per oltre mezzo secolo, a Milano, in via Vittoria Colonna. L’atelier non era mai ingombro o arruffato, al massimo sbucavano qua e là fogli con schizzi di piccole invenzioni aeree e relative descrizioni, appuntate a mano meticolosamente. Oggetti, pochi.

«Da piccolo, giocavo con rametti secchi, uno spago, una canna. Perché è la forma, la materia stessa, il contatto plurisensoriale a suggerire cosa fare», confessa il designer durante le sue interviste. A raccontare l’infanzia delle scorribande nella campagna veneta, densa di suggestioni future, c’è anche il libro di Aldo Tanchis, uscito di recente per Corraini (Bruno Munari, pp. 144, € 45,00), in cui l’autore tenta meritoriamente un’operazione quasi fantascientifica: la rappresentazione esaustiva di un personaggio così poliedrico da sfuggire sempre altrove.

Influenzato dallo spirito zen, allergico agli sprechi e concentrato sull’essenza delle cose, Munari si era incamminato lungo la via di un umanesimo globale che democraticamente metteva sullo stesso piano la persona e l’ambiente selvatico, i residui di cortecce e l’oceano costruttore, quel «mare artigiano» che restituiva oggetti bellissimi. Nella sua casa di villeggiatura sul monte Olimpino c’era una rimessa dove l’artista accatastava, classificandole, diverse specie arboree di legnetti. Indagava i processi morfologici della natura e collezionava anche sassi, manufatti primitivi che sono poi «così umani, direi quasi (l’ho detto ormai) simpatici e antropomorfi».

«La rivoluzione va fatta senza che nessuno se ne accorga» è la frase munariana che apre la retrospettiva Bruno Munari tutto allestita presso la Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo (a cura di Marco Meneguzzo e Stefano Roffi, fino al 30 giugno, catalogo Dario Cimorelli editore), indicando la direzione giusta: non cronologica ma per salti logici di scoppiettante inventiva, attraversando un itinerario segnato da circa 250 opere.

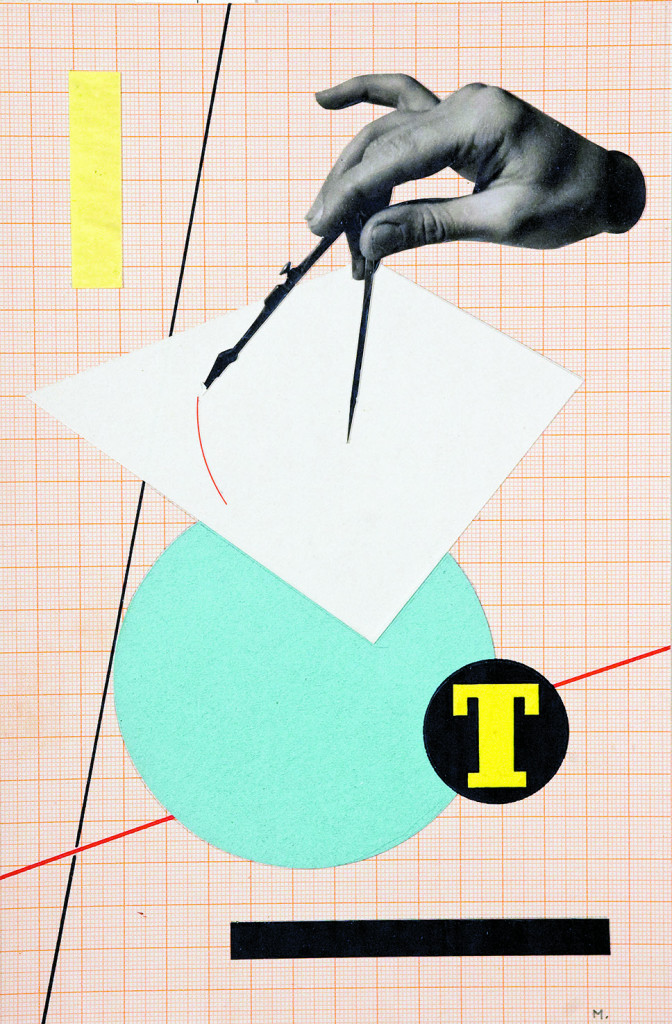

L’esposizione ricapitola settant’anni di una fucina creativa che gettò le sue solide fondamenta nel Secondo Futurismo per poi avventurarsi nel Movimento di Arte Concreta (Mac), approdando a una visione nuova della casa, senza stereotipi né retorica, con le sue sedie «per visite brevissime», le forchette parlanti, il letto abitacolo. Fu investita da quella rivoluzione interpretativa anche la grafica editoriale, che si espresse nel felice connubio con Rodari e con l’Einaudi, mentre Munari affidava l’«abito» delle copertine a una essenza geometrica, profondamente debitrice a Malevich. Prediligeva il quadrato per la sua capacità di sintesi estrema (sempre rosso per Einaudi) e lanciò i celebri «quadrotti», libri per l’infanzia di poco più di venti centimetri l’uno, pubblicati dalle Emme edizioni di Rosellina Archinto.

Munari fu anche, a modo suo, un educatore socratico: nei giochi interattivi per la Danese e nei laboratori didattici per le scuole, a guidare la pratica collettiva erano la scoperta, l’errore, l’arbitrarietà e la fantasia dei bambini. L’intento era di spalancare i recettori sensoriali. I suoi erano talmente estesi che sapeva far sbocciare rose dai cespi di radicchi e lattughe. Usava sempre un metodo empirico, lo stesso che applicava nell’arte, forzando il superamento dei limiti – di forme, materiali, colori e, soprattutto, idee preconcette.

Nato nel 1907, Bruno Munari arrivò a Milano appena diciannovenne, lasciandosi alle spalle l’attività alberghiera dei genitori nel Polesine, senza dimenticare però i suggerimenti di una natura straripante, vissuta scorrazzando in totale libertà da ragazzino. In città, conobbe Balla e Prampolini: del Futurismo gli piacque soprattutto l’inno al coinvolgimento di tutti i sensi («andai a casa di Balla, mi meravigliai di come avesse dipinto pareti, mobili, cornici, le porte, tutto quel che c’era…») e la disinvoltura del polimaterismo, che prometteva soluzioni inconsuete.

Nella presente antologica ci sono anche alcuni disegni di ispirazione futurista, e il grande dipinto La buccia di Eva del 1929-’30, uno dei pochi sopravvissuti alla dispersione che si è abbattuta su quel primo periodo: è riapparso in asta lo scorso dicembre, aggiudicato a un prezzo record di oltre 176mila euro.

Le sue Macchine inutili, «perché non fanno aumentare il capitale», sono invece sospese fra l’avanguardia italiana, il Bauhaus, l’aerea (in)consistenza di Klee e l’astrazione di Arp. Dai mobiles di Calder, Munari aveva preso le distanze, difendendosi da chi lo voleva un semplice imitatore: quelle sculture private della terra su cui poggiare non erano realizzate in materiali fragili come le sue e, oltretutto, le sagome dell’artista statunitense erano dipinte con colori violenti. Il designer italiano rivendicava piuttosto la volatilità delle sue opere, che per lui resterà sempre, lungo l’intero arco della vita, un codice primario. Non a caso, nella sua ventennale attività da vetrinista – dagli anni quaranta ai Sessanta – si occupò, fra le altre cose, della comunicazione visiva proprio dei profumi. Spostando gli oggetti dai loro contesti funzionali con un’attitudine surrealista e il coinvolgimento di tutti i sensi, il lavoro presso la Rinascente-Upim rappresentò per il designer un campo illimitato di sperimentazione. Così come l’impegno reiterato per l’Olivetti.

Fu lì, nel negozio milanese dell’azienda (e poi in un tour itinerante che toccò varie città) che nel 1962 Munari inaugurò la utopica mostra Arte programmata. Era scaturita da una proposta a Giorgio Soavi, consulente artistico dell’ufficio pubblicità della Olivetti, e presentava le opere cinetiche di una nuova generazione di artisti italiani che si erano dati un nome collettivo, dalla visionarietà cibernetica: Gruppo T e Gruppo N. C’erano Giovanni Anceschi, Gianni Colombo, Grazia Varisco e Getulio Alviani – oltre a Munari medesimo e a Enzo Mari – cui si unirono, nelle successive tappe, l’argentino Le Parc e il francese Morellet.

Dalla stretta collaborazione con la realtà industriale italiana nacquero anche i suoi personaggi più famosi: il micio Meo e la scimmietta Zizì, per Pigomma della Pirelli. Il primo ebbe una scarsa fortuna commerciale, la seconda resiste all’usura del tempo ed è, a tutt’oggi, una star incontrastata. Il segreto munariano, ancora una volta, era insito nel dna del materiale: tattile, morbido, facilmente manipolabile e dotato di una elasticità da sembrare vivo, tanto «da far venire in mente a un bambino la stessa sensazione che si prova a tenere in braccio un gattino o un piccolo animaletto».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento