Blues e femminismo nero, oltre i pregiudizi e il razzismo

Percorsi Angela Davis analizza nel suo libro l’opera di Gertrude Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday. l loro ruolo nella popular music tanto importante quanto poco riconosciuto

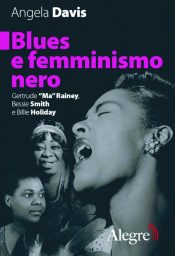

Viola Davis è Gertrude Rainey in una scena del film «Ma Rainey's Black Bottom», diretto da George C. Wolfe

Viola Davis è Gertrude Rainey in una scena del film «Ma Rainey's Black Bottom», diretto da George C. WolfePercorsi Angela Davis analizza nel suo libro l’opera di Gertrude Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday. l loro ruolo nella popular music tanto importante quanto poco riconosciuto

Una sera di luglio del 1927 alcuni membri del Ku Klux Klan tentarono di interrompere l’esibizione di Bessie Smith in un tendone, sollevandone i pali per far crollare la struttura. Quando Smith lo venne a sapere, scese dal palco lasciando il suo gruppo a suonare, corse verso quegli uomini incappucciati e minacciandoli con il pugno gridò: «Faccio venire qui tutto il pubblico del tendone, se serve. Prendete le vostre lenzuola e andatevene!». Quelli rimasero immobili per la sorpresa, allora lei gli urlò contro delle oscenità finché non si voltarono e scomparvero nell’oscurità da cui erano venuti. Smith tornò nella tenda e riprese a cantare. Purtroppo la storia degli Stati uniti non è fatta solo di momenti esaltanti come questo, in cui una cantante blues da sola mette in fuga un manipolo di luridi razzisti.

L’episodio è raccontato da Angela Davis nel primo capitolo di Blues e Femminismo Nero, in cui analizza l’opera di Gertrude Rainey, Bessie Smith e Billie Holiday (il volume è pubblicato da Edizioni Alegre nella traduzione di Marie Moïse e Angelica Pesarini). Nell’ultimo capitolo, dedicato a Strange Fruit e Billie Holiday, Davis riporta la descrizione di un linciaggio avvenuto nel 1934 in Florida. Claude Neal, la vittima, fu costretto ad automutilarsi prima di morire in modo orripilante: venne smembrato, le foto del suo cadavere martoriato vendute a 50 centesimi, i pezzi del suo corpo esposti agli angoli delle strade.

TRA IL PRIMO CAPITOLO e l’ultimo, Davis racconta il lavoro di tre artiste che hanno avuto un ruolo tanto fondamentale nella storia della popular music negli Usa, quanto scarsamente riconosciuto. La sua tesi è che Rainey, Smith e Holiday hanno dato un contribuito fondamentale alla coscienza femminista nelle comunità nere e working class, a dispetto degli stereotipi sulla tradizione maschilista del blues e delle interpretazioni superficiali e perfino fuorvianti di molti studiosi. Oltre al razzismo dei bianchi, le blueswoman subivano anche i pregiudizi di genere all’interno della stessa comunità nera: perfino l’Imperatrice del Blues Bessie Smith fu discriminata dallo Harlem Renaissance che considerava il suo repertorio cultura «bassa», troppo legata al corpo e alla sessualità. Viene in mente una scena della miniserie di Netflix Self-made: la vita di Madam C. J. Walker, in cui l’imprenditrice, interpretata da Octavia Spencer, cerca il sostegno di Booker T. Washington (leader della comunità afroamericana e dell’élite nera tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900) e si sente rispondere che l‘emancipazione dell’uomo nero viene prima di quella delle donne nere. Ancora nel 1991 Anita Hill fu considerata «traditrice della razza» per aver denunciato per molestie sessuali il giudice Clarence Thomas, all’epoca candidato alla Corte Suprema.

La sua tesi è che Rainey, Smith e Holiday hanno dato un contribuito fondamentale alla coscienza femminista nelle comunità nere e working class, a dispetto degli stereotipi sulla tradizione maschilista del blues e delle interpretazioni superficiali e perfino fuorvianti di molti studiosi.

LO SCORSO 24 GIUGNO Thomas, che di quella istituzione è considerato il membro più conservatore, ha votato per ribaltare la sentenza Roe vs Wade sul diritto all’aborto di tutte le donne americane, senza distinzioni di classe o etnia. Di che cosa parla il blues? L’emancipazione rivoluzionò le relazioni personali: sesso occasionale, violenza domestica, rapporti extraconiugali, tutto ciò che il canone della popular music bandiva, divenne materia delle canzoni blues, l’espressione estetica della nuova situazione psicologica e sociale della popolazione nera. Anche le donne si misero in movimento: un intero capitolo è dedicato al tema del viaggio nel blues femminile, che per di più sfida la concezione dominante di femminilità.

Nelle canzoni blues si parla tanto di sesso e di viaggio perché solo chi per secoli è stato letteralmente incatenato alla stanzialità e costretto ad accoppiarsi con chi decideva il padrone (e con il padrone stesso) è inebriato dalla libertà di movimento e di autodeterminazione del proprio corpo. Nel suo volume denso e rigoroso, Angela Davis dimostra non solo il protofemminismo delle blueswoman, ma anche la genialità con cui «persone un tempo schiavizzate hanno forgiato nuove tradizioni capaci di sfidare il passato schiavista e al contempo di preservare preziose forme culturali prodotte durante il periodo della schiavitù».

GLI ULTIMI DUE capitoli sono dedicati a Billie Holiday. Pur non essendo una blueswoman, la sua musica è radicata nella tradizione del prodotto culturale creato dagli ex schiavi e schiave. L’opera di Billie Holiday, scrive Davis, è l’analogo musicale del black English, nato dall’appropriazione dell’inglese da parte degli afroamericani: Holiday usa un materiale musicale blando (canzoni sentimentali frutto in gran parte dalla catena di montaggio di Tin Pan Alley) e lo trasforma in catalizzatore di coscienza sociale. Holiday aveva solo 24 anni quando nel 1939 incise Strange Fruit. «Ci lavorai sopra come una dannata perché non ero mai sicura di riuscire a comunicare al pubblico di un night club di lusso ciò che significava per me», dice in La signora canta il blues. Eppure in molte versioni della storia è Barney Josephson, il proprietario del Café Society, a prendersi il merito della decisione di farle cantare la canzone. Holiday viene ritratta come una semianalfabeta incapace di comprendere il contenuto del testo, una donna non politicizzata, inconsapevole, che leggeva solo fumetti (non era un complimento). Alcuni biografi la intrappolano «in una rete di inferiorità di genere, classe e razza, capace di produrre grandi cose solo sotto la guida di persone razzialmente superiori». E pensare che avrebbe voluto intitolare la sua autobiografia Bitter Crop, amaro raccolto, come le ultime parole di Strange Fruit.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento