Biennale Donna, nell’intreccio delle nostre parole

Nel giro di boa di un compleanno importante, come quello che segna i venti anni della manifestazione, la Biennale Donna di Ferrara si trova a riflettere su sé stessa. E a mettere in campo una risemantizzazione del vocabolo «donna», aprendo alle molteplici accezioni della questione di genere che attraversa questi ultimi decenni della storia contemporanea. Mai monolitica, la rassegna voluta dall’Udi per accompagnare con la traccia polisemica dell’arte i movimenti femministi, «insorge» a partire dal suo medesimo approccio identitario e nella sua edizione 2024 cerca una connessione attraverso una pratica creativa che ritrova al suo centro proprio la parola. Parole ricamate su stendardi di lotta, sfilate e disseminate nella memoria, scambiate in lettere che invitano a una reciprocità di intenti: la mostra Yours in solidarity che celebra il compimento dei venti anni della Biennale Donna si presenta come un cortocircuito interattivo che permette di sventare del tutto il rischio del ghetto linguistico.

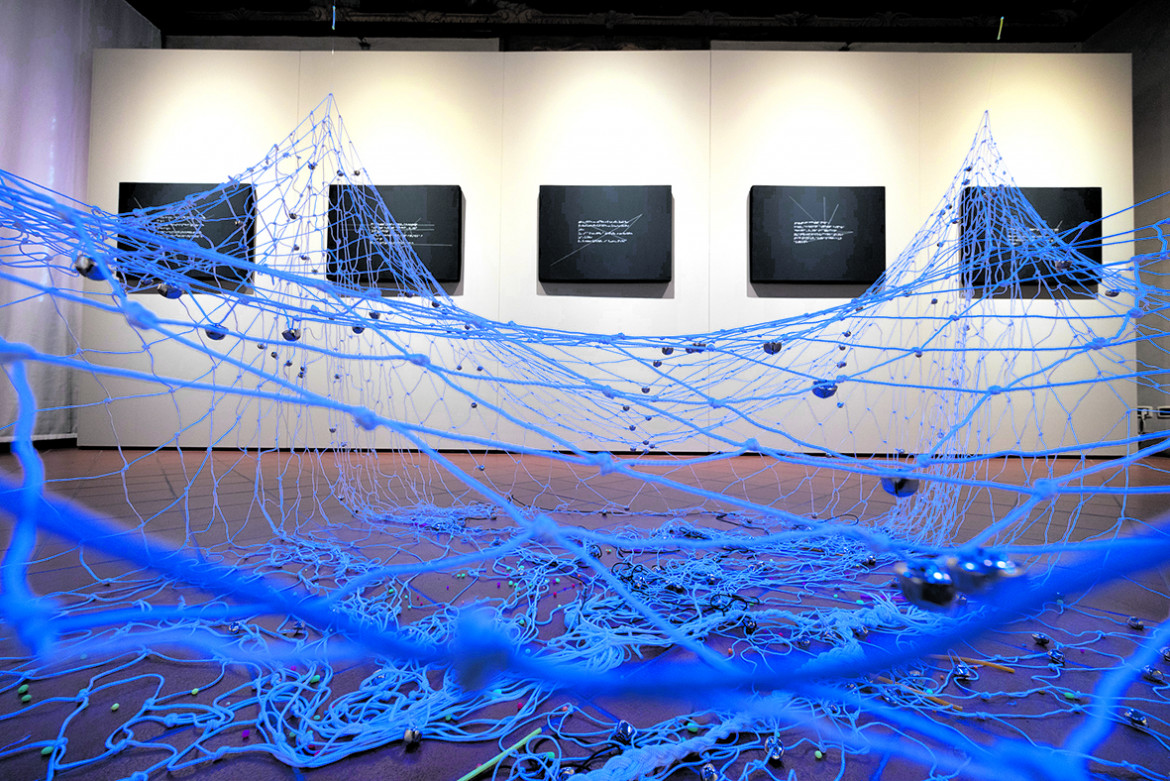

A cura di Caterina Iaquinta e Sofia Gotti, l’esposizione visitabile fino al prossimo 30 giugno presso Palazzo Bonacossi, a Ferrara, chiama a raccolta sei artiste che, nonostante la diversa provenienza e i differenti linguaggi, tesse una rete che rende fluido il cammino da una sala e l’altra. Si va dai manifesti a forte impatto visivo di Sara Leghissa (che condivide l’anno di nascita con il primo germogliare della rassegna, nel 1984) a quell’Essere corpo del video di Binta Diaw, in cui l’artista vive una intensa consonanza con la natura, fino ai dipinti tratti della serie From Eurydice : qui Bracha Ettinger (Tel Aviv, 1948) documenta quella «banalità del male» segnalataci come nefasta da Hannah Arendt, ridipingendo, velando e lasciando affiorare come in sogno donne e bambini ebrei poco prima di essere uccisi dai nazisti.

C’è poi il lavoro di Muna Mussie – origini eritree, vive a Bologna – che ha un’impronta performativa. Sempre le parole sono al centro del filmato Curva cieca, video che nasce da un’azione che inscenava la riappropriazione dell’artista della lingua materna in dialogo con un ragazzo eritreo non vedente. Con immagini, segni e soprattutto attraverso la voce, si svolgono alcune lezioni di lingua tigrina con l’ausilio di un abbecedario di altri tempi. Un privato che si fa collettivo, rete tesa fra generazioni e paesi, attraversando conflitti e storie diverse: è questo, in fondo, il focus geopolitico e sentimentale dell’esposizione di Iaquinta e Gotti.

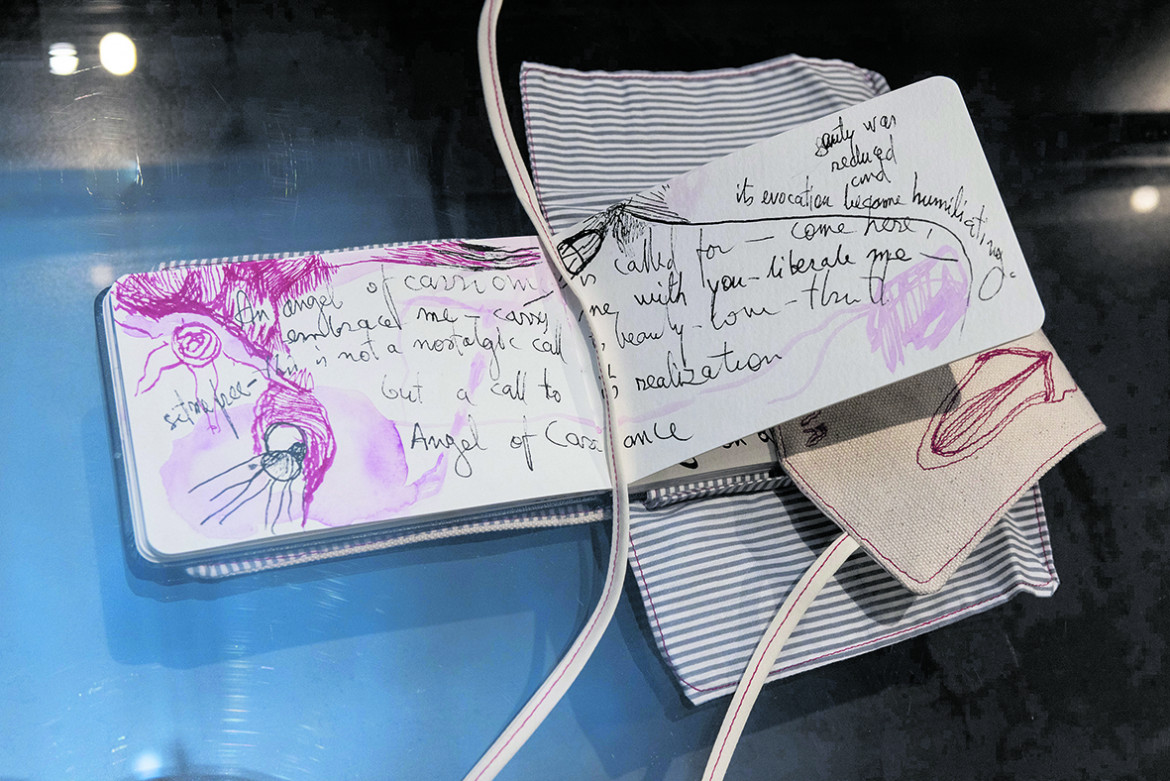

Molte delle artiste scelte non hanno potenti gallerie cui appoggiarsi (il budget della Biennale, oltre ai fondi pubblici, quest’anno ha potuto contare anche sul sostegno di Patrizia Sandretto) e le loro opere rappresentano, nella maggior parte dei casi, della vere riscoperte e una occasione per recuperare progetti complessi e suggestivi. Come la storia raccontata da Nicoline van Harskamp (Hazerswoude, 1975). In 184 lettere e un video viene descritta la militanza politica nell’anarchismo in Europa tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. In immagini e su carta, sfila un archivio ricostruito e restituito con un atto artistico, prendendo in esame lo scambio di migliaia di missive giunte da diverse parti del mondo, collezionate dall’anarchico olandese Karl Max Kreuger, morto nel 1997.

«Nicoline ha raccolto una parte di questo epistolario e poi ha redatto uno script che trae origine dai testi delle lettere – spiega la curatrice Caterina Iaquinta –. Le ha fatte recitare da attori che avevano delle connessioni potenziali, anche per provenienze, con coloro che le avevano scritte. Così, ha creato una sorta di archivio recitato, che si trasforma in un dialogo quasi teatrale. Abbiamo scelto anche di appendere le reali lettere su due pareti, facendole vedere fisicamente. Vi si legge proprio Yours in solidarity , che era un modo di salutarsi fra anarchici in quei decenni e che poi è diventato il nostro titolo per la mostra».

Simbolicamente, il progetto di van Harskamp ha fornito la scintilla per immaginare un mondo nuovo, attraverso operazioni esclusivamente culturali, legati alla parola come chiave di scardinamento dei confini, anche della questione di genere, peraltro affrontata già nei testi e nelle lettere di una figura come Romana Loda riguardo alle mostre tematiche per sole «artiste-donne» (di cui, comunque, si ricordano esempi intramontabili per valore critico e per le conseguenze teoriche future, come Materializzazione del linguaggio, a cura di Mirella Bentivoglio, tenutasi nel 1978 ai Magazzini del Sale di Venezia – la sua presenza aleggia fra gli omaggi – oppure L’altra metà dell’avanguardia, pensata da Lea Vergine, 1980, inauguratasi nel febbraio del presso Palazzo Reale a Milano).

L’archivio, sia per l’anniversario festeggiato dalla manifestazione, sia per la dissipazione della memoria storica a cui stiamo assistendo, è uno dei grandi protagonisti concettuali della Biennale ferrarese.

Una intera sala è dedicata all’Udi, alle sua biografia di stratificati femminismi e alle vicende della rassegna artistica. L’idea di militanza torna poeticamente a «imprimersi» su alcune magnifiche bandiere di stoffa che venivano «issate» nei cortei dalle donne, durante i giorni di lotte per i diritti. In superficie, su frammenti si tessuto, vi sono ricamati i nomi delle manifestanti. L’intreccio è, ancora una volta, fra parola, manufatto domestico, partecipazione comunitaria e sociale.

«Qualche anno fa, avevo studiato l’archivio dell’Udi per scrivere un articolo legato proprio alla storia della Biennale Donna; l’incontro con questi stendardi è stato rivelatorio – continua Iaquinta –. Così, quei ’manifesti’ hanno aperto la strada, una strada che già apparteneva sia a me che a Sofia Gotti perché avevamo fatto insieme un lavoro su Clemen Parrocchetti. Lei con i suoi razzi sovvertiva la condizione femminile, cambiando di segno a una pratica : non più funzionale in ambito domestico, ma dispositivo in grado di attivare un messaggio dalla valenza collettiva».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento