Bestiario accidentale tra visione e realtà

L'anticipazione Dall’introduzione di «Freeman’s Animali», domani in libreria per Black Coffee. Ululati, grugniti, miagolii e pigolii: un coro per dare voce in letteratura a creature domestiche e selvatiche. «A dispetto delle storie che ci vengono raccontate da bambini non sono qui per salvarci né per farsi salvare. Gli umani hanno frainteso in ogni modo i loro compagni di viaggio su questo pianeta»

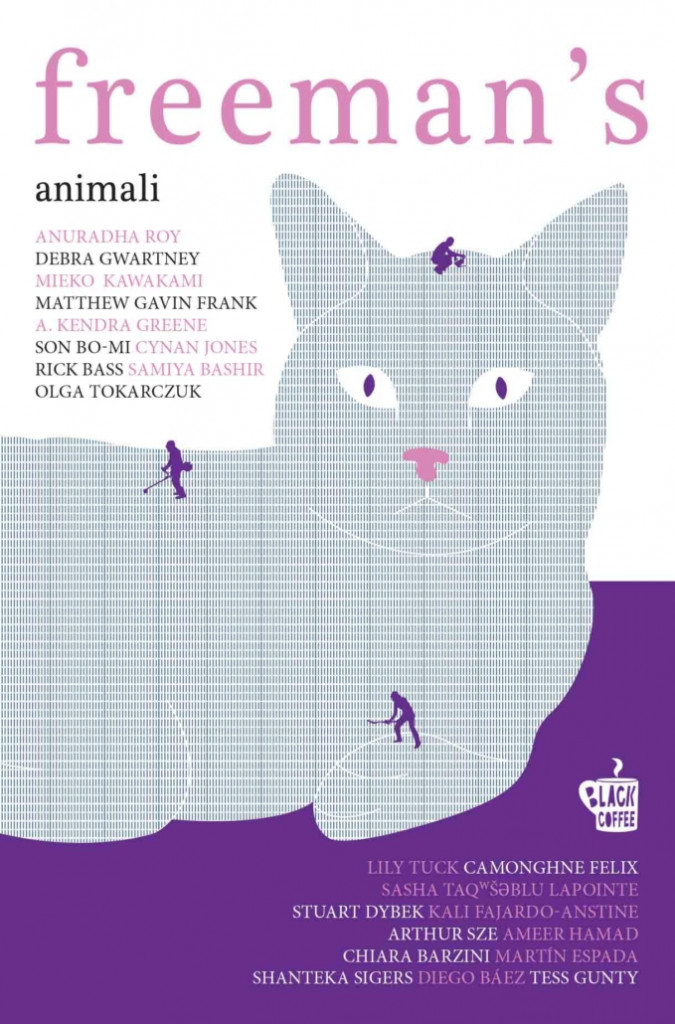

Franco Cenci, «Convivenze», tecnica mista su carta, 2022, collezione privata

Franco Cenci, «Convivenze», tecnica mista su carta, 2022, collezione privataL'anticipazione Dall’introduzione di «Freeman’s Animali», domani in libreria per Black Coffee. Ululati, grugniti, miagolii e pigolii: un coro per dare voce in letteratura a creature domestiche e selvatiche. «A dispetto delle storie che ci vengono raccontate da bambini non sono qui per salvarci né per farsi salvare. Gli umani hanno frainteso in ogni modo i loro compagni di viaggio su questo pianeta»

Come quasi tutti quelli che ho imparato ad amare, anche lei si è materializzata quasi dal nulla. Nel labirinto del destino una porta si è spalancata ed ecco Martha passarci attraverso. Cinquanta chili di scontrosa perfezione mangiaformaggio, un Weimaraner a pelo grigio con, all’apparenza, anche una buona dose di pitbull nel sangue. Aveva l’aria di uno di quei gargoyle dei musei, o di un fantasma in fuga. Il suo passato era un calderone ribollente di vapori dickensiani. L’avevano abbandonata sotto la pioggia. Una coppia belligerante era venuta alle mani e lei era fuggita. Aveva patito la fame. Uomini crudeli l’avevano usata per addestrare i loro cani da combattimento. Niente di tutto ciò si capiva a prima vista. Martha è semplicemente comparsa sul divano di mia suocera, l’ultima arrivata in una casa dove l’affetto per gli scalognati non mancava mai, sfoggiando quella titubanza che hanno tutti i cani quando ne hanno prese di santa ragione e non capiscono se la loro nuova vita sia un sogno o la realtà.

ERA IMPAZIENTE, suscettibile, neanche la casa fosse una stazione ferroviaria e lei al contempo l’orologio e il capotreno, a dannarsi l’anima per mantenere tutto in orario. Per quasi cinque anni le mie giornate sono iniziate perlopiù alle sette e mezza, massimo alle otto. Andavamo da mia suocera, nella sua alta casa londinese, e al rumore della porta si sentiva un martellare di zampe che partiva da in cima alla casa e precipitava giù, di gradino in gradino, come una cascata. L’ho detto che era un tantino in carne? Si scapicollava di sotto, sempre più chiassosa e turbolenta a ogni passo, finché non sembrava di stare di fronte a un batterista rock durante un assolo. E quando ormai ti aspettavi di veder comparire non uno ma dieci cani, eccola spuntare da dietro l’angolo in fondo alle scale, solo lei, con le orecchie grigie che ballonzolavano e quei minuscoli dentini esposti, affilati come rasoi, mentre la testa girava a sinistra, destra, sinistra. Sorrideva, giuro. Le sue giornate cominciavano sempre con un ampio e francamente bizzarro sorrisone sbilenco. Credo imitasse quel che ci vedeva fare quand’eravamo contenti, e così snudava i denti dicendo ciao, ciao. Se non la conoscevi lo scambiavi per un ringhio.

Come in ogni patto, sia esso con un amico, un amante o Dio in persona, questo fatto di non sapere rendeva il rapporto più potente. Le cose che si conoscono non sono mai davvero importanti, quando il cuore non è a rischio. E se capisci qualcosa senza rischiare, ciò che fai tuo è solo una banale informazione. Forse è per questo che la nostra specie ha fatto così poco per smetterla di distruggere il pianeta che condivide con milioni di altri esseri viventi – solo una piccola porzione dei quali sono cani, gatti e altri animali domestici. Forse non è che una banale informazione, per noi, questo fatto innegabile e cristallino che abbiamo vomitato fin troppo carbonio nell’atmosfera e messo a repentaglio non soltanto il nostro futuro sulla Terra, ma anche quello di milioni di altre specie, perché abbiamo perso l’abilità di concepire il nostro non sapere come una forma imprescindibile di conoscenza interspecie.

GLI ANIMALI non sono mai stati così importanti, così sovraccarichi di significato come adesso, mentre gli umani affrontano l’estinzione senza affrontarla davvero. Eppure, dato che troppo spesso vengono guardati dal buco della serratura della nostra avidità, del nostro senso di colpa, della nostra morbosa curiosità passivo-aggressiva che si nutre di brutte notizie, gli animali restano invisibili. Fammi vedere che soffri, e ora lenisci il mio senso di colpa col tuo musetto adorabile. A che serve al regno animale risultare carino e coccoloso, quando è l’unica cosa che separa l’essere umano dall’apocalisse?

La posta in gioco di questo periodo della storia, il nostro atteggiamento contraddittorio verso i dilemmi morali che lo caratterizzano e la nostra curiosità sempre vivace per la vita delle creature selvagge l’hanno trasformato in un’importante occasione per ri-raccontare il nostro rapporto col mondo animale. Per spogliare questa interazione da qualsiasi fantasia di purezza (come se fosse davvero possibile conoscere a fondo una bestia selvatica, oppure osservarla senza alterarne l’esistenza) e per accettare la confusionaria, imperfetta non-conoscenza insita in una qualche forma di considerazione creativa.

Questo numero di Freeman’s si propone di aprire quello spazio fecondo che esiste tra noi e la Terra, il luogo abitato dagli animali, siano essi simbolici o reali, parte della cultura o parte della nostra alimentazione. Un mondo in cui sono parte attiva del nostro lessico ma rimangono lontani, come un ululato nella notte. Questo non è uno zoo, bensì un bestiario profondamente soggettivo e accidentale pieno di animali prodotti dall’immaginazione così come dal mondo tangibile – piccioni migratori, giaguari, dobermann nerissimi, agnelli appena nati, conigli. Orsi. Cani randagi. Giraffe. Renne. Bradipi. Cinghiali che grufolano a terra.

Gli animali, a dispetto delle storie che ci vengono raccontate da bambini, non sono qui per salvarci, né per farsi salvare da noi. Quella è solo una narrazione di nostro pugno. Nel corso degli anni gli esseri umani hanno frainteso in ogni modo i loro compagni di viaggio su questo pianeta, perfino a livello di linguaggio.

Un animale è un giocattolo tanto quanto lo siete voi, e Martha lo metteva in chiaro molto spesso quando le parlavo come se lo fosse. Si rifiutava di ascoltarmi, semplicemente. Prendeva e se ne andava. E ogni volta mi vergognavo che un’atavica parte di me fosse venuta fuori per rivolgersi a lei nello stesso modo in cui un tempo avrei parlato con un Lego o un animale di peluche, due componenti del mondo che da bambino mi sembravano animate ma non lo erano.

AVREI TANTO VOLUTO capire cosa voleva che facessimo quando si è ammalata. Voleva essere curata? Voleva morire? A queste domande rimaneva muta, oppure eravamo noi che non riuscivamo a leggere i segnali. Alla fine abbiamo fatto ciò che avremmo voluto noi, ossia darle più tempo, e grazie a un veterinario molto bravo ci siamo riusciti. Due mesi. Nella vita di un cane equivalgono a un anno. Un’intera rivoluzione del pianeta, poi è precipitata nell’oscurità tra sogni, temporali notturni e croste di pane.

Il giorno in cui è tornata dalla clinica veterinaria e le abbiamo tolto il cono dalla testa ha corso come non aveva mai fatto prima. Si è precipitata all’area cani e ha raggiunto la pallina prima del lurcher, del bracco ungherese, perfino del dalmata. Ha annusato i fiori, ha fatto visita ai suoi due alberi preferiti quasi salutandoli, correndo verso di loro e bloccandosi all’improvviso, poi mettendosi sull’attenti come fanno i cani da caccia quando scovano qualcosa. Negli ultimi giorni è rimasta lì, sotto gli alberi, come se intorno a lei ci fosse un campo popolato da indescrivibile bellezza. E aveva ragione, era proprio così. C’è ancora.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento