Appella al desco del Novecento italiano

Giuseppe Appella, "Maestri, amici. Arte e artisti del Novecento", SilvanaEditoriale I saggi storici 1977-2020 riuniti in antologia: un critico fra i più singolari del Dopoguerra; problemi aperti, radicali, all’incrocio fra l’esperienza vissuta e il catalogo ragionato

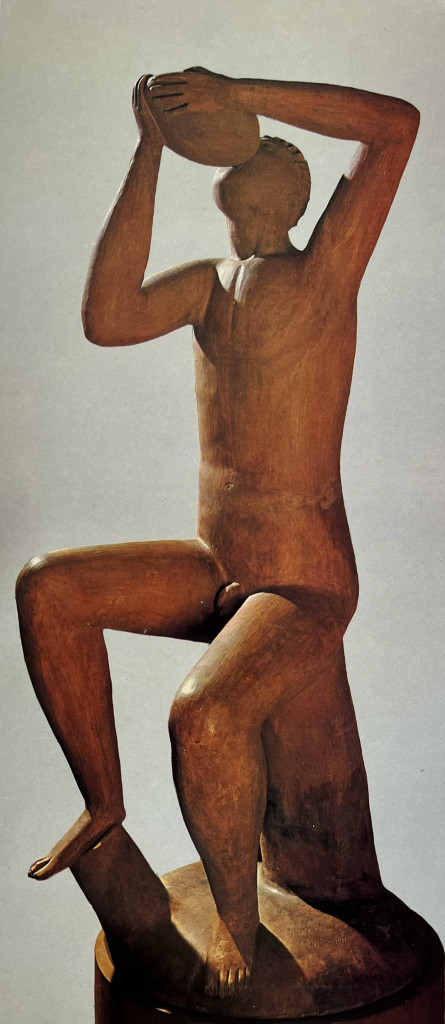

Arturo Martini, "Il bevitore", 1926, terracotta, Milano, collezione privata

Arturo Martini, "Il bevitore", 1926, terracotta, Milano, collezione privataGiuseppe Appella, "Maestri, amici. Arte e artisti del Novecento", SilvanaEditoriale I saggi storici 1977-2020 riuniti in antologia: un critico fra i più singolari del Dopoguerra; problemi aperti, radicali, all’incrocio fra l’esperienza vissuta e il catalogo ragionato

Il lungo impegno nel genere ‘catalogo ragionato’ e, frequente, la condivisione amicale della vita degli artisti, nello studio come al desco, fanno di Giuseppe Appella un caso fra i più singolari nel panorama della critica d’arte del Dopoguerra. Il catalogo è la verifica puntuale, lo strumento per eccellenza obiettivante, il luogo in cui viene a cadere ogni infingimento, e l’opera si mostra nella sua tenuta parabolica; la partecipazione alle vicende biografiche, d’altra parte, è una specie di dato di natura, in base al quale l’opera si aggancia a un vissuto, a una memoria, che di continuo la riaccende, oltre le stagioni, ma anche, nel procedere delle stagioni, la risignifica e la ricolloca.

Ultimo tra i veri conoscitori dell’arte del Novecento italiano, Appella è una sfida vivente non solo al pressappochismo pubblicistico, ma anche all’approccio universitario, al tentativo, quanto sterile, di trasformare la vita pulsante di testi visivi relativamente prossimi in un terreno di disamina formalistica, di compiaciuto esercizio filologico. Il riconoscimento dei valori comporta sempre, nell’atto critico, una salda risonanza morale, secondo gli insegnamenti di vecchia scuola: le faticate carte hanno un senso solo così comprese.

Quanti pesci rossi nel lungo pomeriggio in quella dimora flaminia di stile Ventennio, alta sopra Villa Borghese, in faccia a Villa Strohl Fern! Mentre il sole recede dalle finestre, le ombre inghiottono alla parete lo Scipione, le lamine di Melotti nella vetrina, non smettere di interrogarsi sulle tecniche grafiche, sulle morsure e gli stati. Cosa significa, qui, che Bartolini abbia deciso di intervenire a puntasecca? Si rivà, idealmente, alle pagine clamorose di Focillon sull’acquaforte, secondo libro, capitolo quarto del Piranesi, che tanto avevano impressionato il giovane Longhi.

Parla ancora quell’antica lezione negli spunti conoscitivi di Giuseppe Appella, e anche questo, a ben vedere, ne fa un caso a se stante nell’ambiente italiano, così tardo a comprendere il portato culturale dell’esperienza in senso proprio grafica, che le tecniche non sono tecniche ma il preciso corrispettivo di un sentire particolare, di una poesia del mondo, non sono un crociano cascame ma un approdo di conoscenza, la vita delle forme. In Italia non sono mancati superbi studiosi di grafica – su tutti Alfredo Petrucci –, ma solo Appella, forse, è riuscito nell’impresa di trarre quel mondo dalla separatezza iniziatica, dalle secche del linguaggio cifrato, per scioglierlo nell’idea comprensiva.

La sua decisa preferenza professionale per il Novecento italiano implica, in ogni trattazione particolare, una geografia ben più larga, una chiamata a raccolta storica, il principio genealogico operante nella maniera più propria e chiarificatrice. I rapporti di parentela, di affinità, nel tempo, nello spazio, scrocchiano come i peperoni cruschi della sua terra lucana. Famiglie spirituali, le chiamava Focillon. Di queste famiglie fa anche parte, nell’idea di Appella, l’universo ricco di umori e di valenze costituito dalla ricezione, quasi che le figure degli artisti incorporassero quelle degli amatori, di volta in volta poeti, scrittori, editori, De Libero, Belli, Sinisgalli, Scheiwiller. Come dimenticare, da quando me lo ha rivelato, che Leonardo Sciascia fu, oltre a tutto il resto, un patito delle acqueforti di Segonzac, questo Jongkind del ventesimo secolo? E così, ecco una nuova nuance nel profilo francese di Sciascia…

Maestri, amici: il libro a cui Appella consegna una corposa selezione dei suoi saggi storici dal 1977 al 2020 (sottotitolo Arte e artisti del Novecento, SilvanaEditoriale, pp. 429, euro 26,60) non può non essere letto come una testimonianza dal vivo delle situazioni. Però… Nella geografia degli interessi, il prevalere delle Scuole romane, a partire dalle remote frequentazioni con Antonietta Raphaël, di cui nel 2016 ha curato il catalogo ragionato delle sculture, potrebbe aver nuociuto all’immagine dello studioso, il cui contributo storico ha una vastità di intendimenti ben altra. C’è un Novecento italiano nel segno di Appella: ferita aperta, luogo sperimentale, nell’incrocio fruttuoso con la letteratura, nelle relazioni europee e americane. Gli preme capire come le grandi tradizioni dell’avanguardia storica, in particolare sull’asse Parigi-New York, vengano assorbite da noi, elaborate in un linguaggio nazionale.

Di nazionale non c’è mai, nei suoi gusti, la certezza, sonnacchiosa o retorica, dei portati classicistici, delle formule stabilite. Predilige il disperato vis-à-vis materico, dove la forma lotta per imporsi, la caciara cromatica di Maccari, che in realtà è «perfezione del sapere»; oppure l’enigma in croce, secco (Franco Gentilini), la fiamma metafisica, che insegue nelle larve barocche di Scipione. Il linguaggio romano non lo interessa dove si fa stanca sigla tonalistica, ma proprio nel pungolo scipionesco, nella visione psichica dell’uomo favoloso che è, di Scipione, il ritratto di Ungaretti. Lo stesso magistero di De Chirico lo intende appieno non nei riti paesani intorno a piazza di Spagna, nelle speculazioni sulla replica della replica, ma nella visione, quasi sognata, dei capolavori incondizionati, sulle pareti del MoMA.

Il discrimine dei valori, se intendo, si è fatto via via più risoluto, a misura del sempre maggiore interesse per la scultura, che più della pittura, campo di negoziazioni meno rigorose e determinate, interroga il critico nella credibilità dello strumentario e nelle ragioni ultime dell’operare. Con la scultura, un po’ come con le arti grafiche, l’interprete non può fingere. Basti leggere le pagine su Arturo Martini 1920-30, dove l’«alta coscienza storica della classicità» è perfettamente restituita nella lezione interpretativa, che vi rileva, nel modo più oggettivo e persuaso, non la laconica e atemporale imposizione della forma, ma «il processo evolutivo» nutrito di «incontri», da Rodin a Barlach. La categoria manualistica è messa radicalmente in discussione nel confronto vivo con l’oggetto, che la riduce a guscio vuoto: l’‘arcaismo’ di Martini, che cos’è? L’opera si fa talmente dappresso, come un dio, che il linguaggio interroga le proprie deficienze, senza però desistere. Ragionare, dire, continuare a farlo… Il modo in cui l’adesione all’opera si fa parola critica ricorda a volte un grande lettore di scultura come Werner Hofmann.

Si spera che questo libro incroci, in un futuro che non sia il presente, la sensibilità di qualche giovane nelle catacombe, interessato a sapere come si potesse vivere ‘con’ gli artisti nel tempo in cui la realtà non era formattata e il piacere delle forme implicava uno stare al mondo integro e vivo.

«I suoi pensieri, come i suoi quadri, sono agganciati gli uni agli altri, simili a corpi comunicanti in cui conoscenza e felicità sono connesse, anche quel tanto di turbamento emotivo che la parola non può sciogliere, ma che nonostante tutto…»: Toti Scialoja, di cui sta per dare alla luce il catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture, è ormai al centro dei suoi pensieri. Appella lo interroga come un tipo d’uomo anteriore, un riassunto di civiltà, di senso, nel confronto senza mezzi termini con quella tradizione newyorkese – Gorky apritisesamo – che gli aveva fatto vedere tutto quel che c’era da vedere nella rottura delle avanguardie europee. Anche nella biografia intellettuale di Appella, emigrato lucano come il suo adorato Joseph Stella, la sponda americana ha avuto in fondo questo significato di riconsiderazione totale, come se un mondo nascesse là dove muore… ed è questa la sua grande lezione di critico umanista.

Insomma, come mai Bartolini, qui, è intervenuto in questo modo? Perché ha corretto?

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento