Anselmo, un solo spazio, l’energia

A Roma, MAXXI, "Giovanni Anselmo. Oltre l'orizzonte", a cura di Gloria Moure Presentare in un unico ambiente, la galleria d’onore, l’opera del poverista può irritare i filologi: in realtà sottolinea virtuosamente la sua coerenza poetica e «guerrigliera»

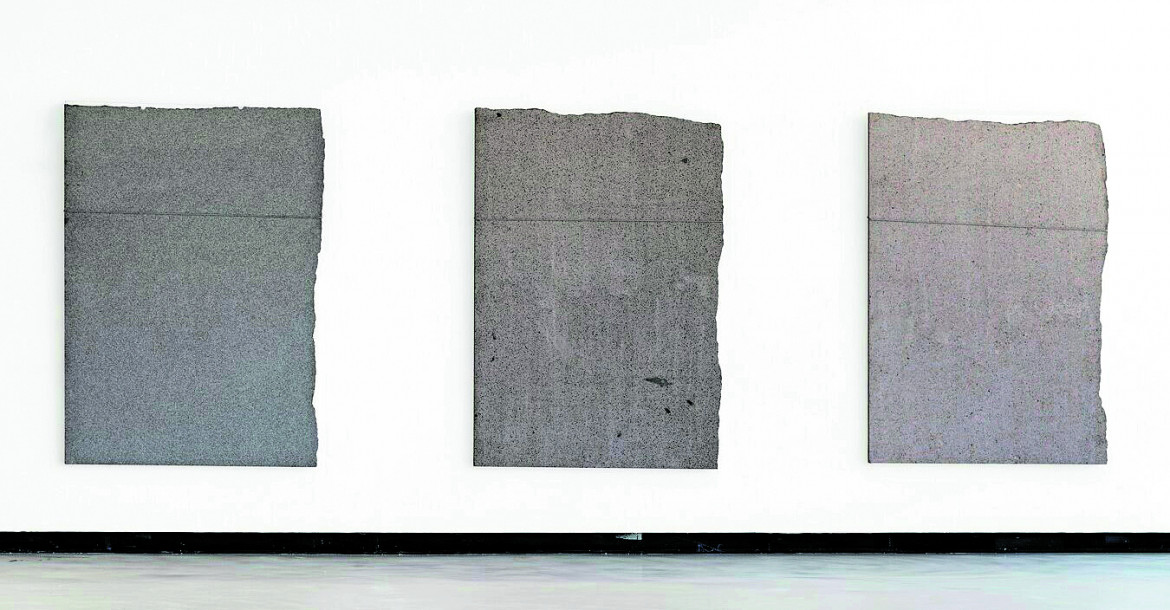

Giovanni Anselmo (courtesy Archivio Anselmo), "Senza titolo", 1988-’90

Giovanni Anselmo (courtesy Archivio Anselmo), "Senza titolo", 1988-’90A Roma, MAXXI, "Giovanni Anselmo. Oltre l'orizzonte", a cura di Gloria Moure Presentare in un unico ambiente, la galleria d’onore, l’opera del poverista può irritare i filologi: in realtà sottolinea virtuosamente la sua coerenza poetica e «guerrigliera»

«Siamo infatti già alla guerriglia». Così Germano Celant chiudeva perentorio il suo testo comparso sulle pagine di «Flash Art» alla fine del 1967, Arte povera. Appunti per una guerriglia, in cui si riconosce il momento teorico fondante del movimento di Arte povera. In realtà, il critico d’arte genovese prendeva atto di quell’atteggiamento, condiviso da alcuni giovani artisti, di insofferenza verso il modello sociale ed economico che si stava affermando energicamente, a partire dal secondo dopoguerra, tra i paesi del blocco occidentale.

Era il momento in cui molti artisti, e anche prima dei poveristi – pensiamo a Piero Manzoni, uno su tutti –, cercavano di aprirsi una via dell’arte che si svincolasse dall’idea dell’opera come oggetto, mercificabile e consumabile, e andasse a porsi come granello di sabbia nel meccanismo di quella società opulenta individuata da J.K. Galbraith. L’artista, dunque, per Celant, doveva da rivoluzionario divenire guerrigliero, e abbracciare un’arte povera «impegnata con la contingenza, con l’evento, con l’astorico, col presente», e contro quell’arte complessa, e più indulgente nell’essere presa tra le maglie del sistema, che vedeva nell’Op Art e nella Pop Art i movimenti di riferimento del tempo.

Uno di quei guerriglieri fu Giovanni Anselmo. E le armi con cui Anselmo portò avanti la sua guerriglia, e come realizzò questo (nelle parole di Celant) «esistere rivoluzionario che si fa terrore» condiviso dai poveristi, sono riassunte nella mostra Giovanni Anselmo. Oltre l’orizzonte che il MAXXI ospita sino al 6 ottobre nella sua galleria d’onore, la numero 5. Curata da Gloria Moure, e frutto di una collaborazione con il Guggenheim Museum Bilbao e con l’artista stesso, dopo la morte di questi, sopraggiunta nel dicembre dello scorso anno, l’esposizione ha acquistato anche il peso leggero di un malinconico epitaffio.

Innanzitutto l’energia. «Io, il mondo, le cose, la vita, siamo delle situazioni di energia ed il punto è proprio di non cristallizzare tali situazioni, bensì di mantenerle aperte e vive in funzione del nostro vivere», dichiarava Anselmo nel 1969, e in effetti sarebbe errore imperdonabile considerare le sue opere meri oggetti, trovati o meno, quando invece funzionano sempre come inneschi di processi fisici, e da qui concettuali, interpretando le leggi naturali che generano il divenire – la gravità, il magnetismo, la torsione, la capillarità – e servendosene per organizzare lo spazio. Simili modi operativi, strettamente funzionali all’inclusione della variabile ‘tempo nell’opera, li esplorarono anche i colleghi Giuseppe Penone – l’energia della crescita arborea, utilizzata come materia – o Gilberto Zorio – le trasformazioni chimiche. Era un sistema per creare opere che restassero vive anche dopo la creazione, e possibilmente lontane da quegli itinerari di reificazione così amati dal mercato.

E poi, ovviamente, troviamo la lotta all’entropia, snodo di riflessione importante negli ultimi anni sessanta sulla inevitabile e inarrestabile dispersione dell’energia nei sistemi, che occupava pure artisti d’oltreoceano – vedi gli svolgimenti forse più freddi di Robert Smithson e dei minimalisti americani – e intellettuali d’oltralpe, se si pensa alle idee di Georges Bataille sulla dépense, ovvero il consumo come meccanismo sociale per disperdere l’energia in esubero, come notato dalla Krauss, e che finì per generare qualche anno dopo più di una immortale mise-en-scène di De Dominicis per ingannare l’entropia della vita.

Anselmo all’entropia si volle opporre con opere come, tra tante, Torsione (1968) e Senza titolo. Struttura che mangia (1968), caricando un movimento di torsione costante e quindi trattenendo l’energia in tensione nella prima opera, e obliterando la perdita di energia della seconda opera, destinata a collassare con il disfacimento del cespo di insalata che teneva in equilibrio i due blocchi di pietra, programmando la sostituzione periodica dell’insalata stessa.

Sono poi presenti anche quei sottili giochi concettuali costruiti di parole proiettate – in-visibile, particolare, in-finito – in cui improvvisamente, per la gioia dei semiologi, da un concetto si epifanizza il suo opposto, o la sua assenza: in un caso, il termine dissolvenza è proiettato su un blocco di ferro di oltre cento chili, alludendo al processo di trasformazione in polvere, per ossidazione, già in atto nel tempo; in un altro, la parola visibile è proiettata nell’aria, dunque invisibile, ma di nuovo visibile quando il corpo di un visitatore si fa schermo, intercettando il raggio del proiettore; in un altro ancora, si rivela l’impercettibile precipitazione dell’infinito nel finito.

Sono ricerche che portano con sé quello stesso sapore, paradossale e poetico a un tempo, dei koan dello zen – e non sappiamo quanto consapevolmente, sebbene gli anni cinquanta e sessanta siano stati un grande momento di penetrazione della filosofia zen in Occidente. E d’altra parte, del paradosso zen hanno molto diversi altri lavori, in cui pietre gravissime, precariamente appese alle pareti con cavi d’acciaio e nodi scorsoi, paiono piegare la forza di gravità a tenerle galleggiare, più che a trascinarle verso terra (vedi ad esempio Mentre verso oltremare il colore solleva la pietra, 1995).

Tutto questo viaggio Anselmo lo intraprese per abbandonare, come tanti della sua epoca, il porto (in)sicuro della pittura, e le tracce di questa partenza riaffiorano tra quelle iterazioni concettuali organizzate tra la pietra, il colore e le tele, che sembrano talvolta eco di quelle pratiche di destrutturazione della pittura in cui era impegnato pure, ma diversamente, Giulio Paolini. Ma c’è una dimensione supplementare che è puramente poetica, e non solo nell’uso della dialettica tra pesantezza delle pietre ed effimera leggerezza del colore – il blu oltremare, un altro feticcio di Anselmo, che ne diceva: «l’oltremare non è definitivamente raggiungibile perché una volta raggiunto, sempre un altro oltremare si propone» –, né nell’esaltare quel senso di fragilità dell’umano di fronte a ordini di forze e di tempo così inconcepibili, ma nel commovente sforzo di recuperare una purezza dell’arte – povertà è purezza in questo caso – inscritto nella cornice di quella società italiana rurale che ancora alla fine degli anni sessanta sembrava flebilmente sopravvivere nella sua semplicità.

Queste armi guerrigliere sono esposte in un solo ambiente del MAXXI, seppure vasto, seppure di prestigio, senza separazioni di sorta, e molti filologi e cronologisti potrebbero trovare questo deprecabile. Eppure proprio questo allestimento dimostra con forza quanto la ricerca di Anselmo fosse coerente, poeticamente ancor prima che programmaticamente, e ciò è dichiarato, condensato forse, come in un seme, in quella prima opera che non a caso apre la mostra: la fotografia La mia ombra verso l’infinito dalla cima dello Stromboli durante l’alba del 16 agosto 1965, testimonianza di un evento poietico di tutta la mitologia anselmiana, vissuto dall’artista – è nota l’importanza che gli artisti poveristi diedero all’esperienza, all’esserci – come rivelazione quasi metafisica di una riconciliazione dell’artista con la natura, che dalla pittura gli era stata sempre negata. Durante quell’alba, infatti, Anselmo si accorse che per un effetto fisico il sole non proiettava la sua ombra verso terra, ma verso il cielo, rendendola invisibile. Tutto intorno l’orizzonte, le rocce laviche, il mare, il blu oltremare.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento