Amos Gitai, gli assassini sono tra noi: una cronaca

Un titolo provvisorio di M, il mostro di Dusseldorf di Fritz Lang era «Gli assassini sono tra noi». Mi pare di ricordare che proprio il regista viennese, in un’intervista, dicesse che l’ascesa al potere dei nazisti, contemporanea all’uscita del film, lo avesse dissuaso dall’usare quel titolo perché aveva paura pensassero che il riferimento fosse direttamente a loro e non voleva avere problemi con la censura (che comunque lo bersagliò). In ogni caso il film suggeriva che M (Peter Lorre, magnetico attore brechtiano) non fosse l’unico mostro, e metteva in scena proprio questo: la mostruosità di una società intera, che ha tuttavia bisogno di un suo capro espiatorio, di un colpevole che liberi tutti gli altri dalle responsabilità collettive.

Il senso del lavoro di Lang, e la capacità di articolare la complessità attraverso una forma relativamente semplice e nello stesso tempo sofisticata, riecheggia nella ricerca di un altro grande cineasta-architetto, Amos Gitai, che ha dedicato all’assassinio del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin due film (The Arena of Murder nel 1996 e Rabin, the Last Day nel 2015), un libro (Yitzhak Rabin Cronache di un assassinio pubblicato recentemente in Italia da La Nave di Teseo) e un lavoro teatrale, Chronik eines mordes, messo in scena pochi giorni fa al Burgtheater di Vienna (mentre è in corso una retrospettiva a lui dedicata al Film Museum ), dove si suggerisce che sia stata soprattutto la Pace, la sua possibilità, a essere stata assassinata il 4 novembre del 1995; e più che il giovane ebreo ultraortodosso che ha concretamente compiuto l’omicidio è la cultura che ha alimentato e provocato il suo gesto a essere indicata da Gitai come responsabile dell’azione criminale che ha cancellato la possibilità di un accordo tra Israeliani e Palestinesi così come fu configurato a Oslo da Arafat e Rabin: per quell’accordo Rabin fu indicato dai suoi avversari politici (la destra già allora capeggiata dall’attuale primo ministro Netanyau) come traditore, ritratto in divisa da nazista, obiettivo da eliminare (uno degli slogans urlati dalla folla ai comizi del Likud era proprio «A morte Rabin»).

Da sempre Gitai gioca su piani e terreni diversi per (ri)mettere in scena testi e situazioni che lo ossessionano e a cui è legato il suo lavoro, che ha una matrice politica molto forte, per niente ideologica, protesa alla ricerca di un dialogo possibile, un dialogo provocatorio, una costruzione dinamica e plurale. Basti pensare al recente House, che sarà al Roma Europa Festival a ottobre, che è l’ennesimo ritorno sul soggetto del primo lungometraggio di Gitai, a cui ne sono seguiti altri tre (oltre a un’installazione alla Biennale Arte di Venezia dello scorso anno).

Il lavoro artistico di Amos Gitai ha sempre una forma aperta, dialettica, e gli esperimenti teatrali sono un’articolazione ulteriore, una strada a doppia corsia potremmo dire (per quel che ne deriva e quel che ne trae), del lavoro filmico.

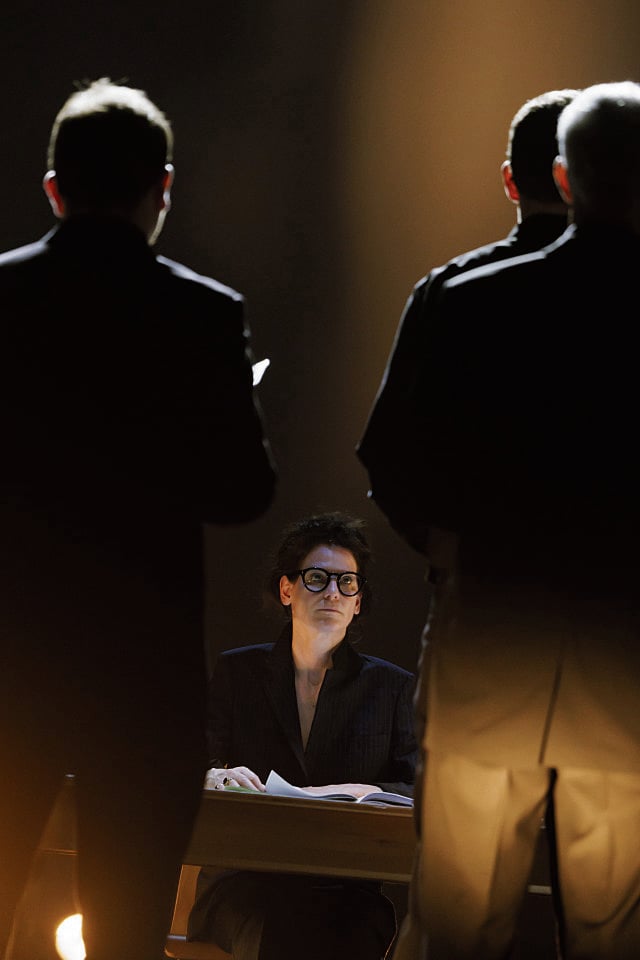

In Chronik eines mordes schegge dei due film sull’omicidio Rabin (e di Kippur) puntellano il fondo della scena e l’architettura sonora, alle spalle dei musicisti (Louis Sclavis al clarinetto, Kioomars Musayyebi al santur, Florian Pichlbauer al piano, Alexey Kochetkov al violino e all’elettronica) e di un tavolo lungo tutto il palco, attorno al quale un’attrice (una straordinaria Dorte Lyssewski, che si è anche presa il ruolo di Bibiana Beglau ammalatasi all’ultimo momento) legge le parole della moglie di Rabin, Leah, quelle del Giulio Cesare di Shakespeare e quelle scritte dallo stesso Gitai legate alle memorie e riflessioni personali, ognuna da una posizione diversa. Il coro (il Wiener Kammerchor), come in una tragedia greca, entra e esce dalla scena, inizialmente muto, poi articolando la «micropolifonia» di Ligeti, ci ricorda la dimensione collettiva del soggetto di cui si parla attraverso l’intimità delle testimonianze individuali. Anche il testo di Shakespeare segue questa dinamica, fantasmatico, quasi sussurrato.

Siamo dentro il presente (tempo verbale assente nella lingua ebraica), in modo nemmeno troppo paradossale, nuotando negli eventi passati, essendo proiettati costantemente verso un futuro in cui si ammassano forze e aspirazioni diverse, possibilità tutte da sperimentare, e dove ogni cosa riecheggia in una ripetizione crudele (la guerra infinita che dal 1948 non ha mai veramente smesso di martoriare la Palestina, fino agli eventi più recenti).

Gitai mescola i linguaggi, crea connessioni tra culture, tecniche e discipline diverse. Così come ha usato il teatro nel cinema (basti pensare a Berlin-Jerusalem o a La lotta dei figli della luce contro i figli delle tenebre) qui usa il cinema dentro al teatro, non tanto come scenografia, quanto come corpo in scena, con cui dialogano i musicisti e gli attori, su cui poggiare i piani del discorso ininterrotto che Gitai porta avanti da sempre, ostinatamente in lotta contro l’assenza di spirito critico che scandisce impietosamente questi nostri tempi apparentemente ciechi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento