Amore e rabbia in Pasolini, esegesi sotto i portici

Bologna anni Settanta Critico marxisant, Gianni Scalia si era fatto le ossa nella redazione di «Officina». Vide un’ultima volta lo scrittore e regista, ormai disilluso, poco prima che venisse assassinato

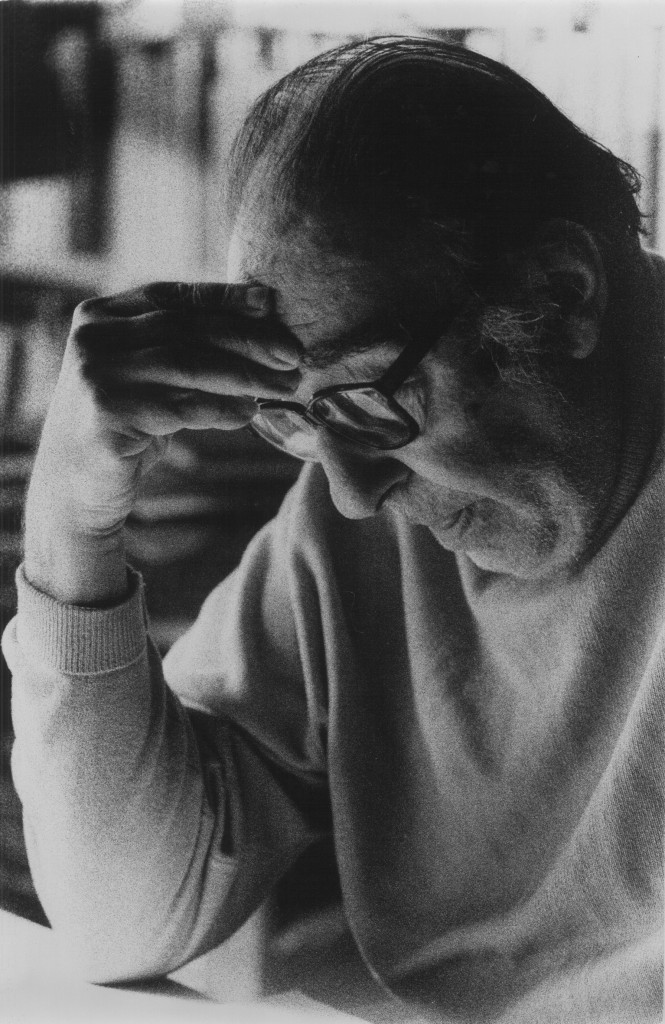

Gianni Scalia fotografato da Alessandro Corsi

Gianni Scalia fotografato da Alessandro CorsiBologna anni Settanta Critico marxisant, Gianni Scalia si era fatto le ossa nella redazione di «Officina». Vide un’ultima volta lo scrittore e regista, ormai disilluso, poco prima che venisse assassinato

Una sera di settembre del 1978 nella Libreria Cappelli di Bologna, in piazza Galvani, Gianni Scalia (1928-2016) presentò un suo libro prezioso, appena uscito per la collana «Indiscipline» del medesimo editore e dedicato a Pier Paolo Pasolini, per lui un amico che era stato de lonh ma sul serio l’amico della vita. La libreria era affollata di giovani legati al Movimento e Scalia vi prodigava la sapienza di uno stile dialogico, persuaso una volta per sempre da quel passo di Platone, nella VII delle Lettere, dove si parla espressamente di agrapha dogmata, le verità non-scritte e tanto più libere, apprezzabili nella misura in cui assecondino il flusso e la plasticità della parola orale. E, quanto a questo, la parola scritta di Scalia (il suo stile mosso, parentetico, fitto di moti divergenti e subitanei ritorni convergenti) mantiene il fascino della sua voce, del suo accettare alla pari lo scambio con l’interlocutore senza alcun pregiudizio di natura culturale, politica e religiosa.

Un laboratorio del ’77

Scalia, critico marxisant e storico della letteratura, fra il 1955 e il ’59 era stato con Pasolini, Francesco Leonetti e Roberto Roversi nella redazione di «Officina», poi fra gli anni sessanta e i settanta un compagno di via ma in sostanza un battitore libero della Nuova Sinistra e lettore acuto di Adorno e dei Francofortesi, come da ultimo testimoniava la sua presenza nella rivista «Il cerchio di gesso» e cioè un palinsesto della rivolta (Gianni preferiva comunque la parola ribellione) del ’77. Aveva visto un’ultima volta Pasolini pochi mesi prima che venisse assassinato, il suo amico era a Bologna per girare gli esterni di Salò, sulla collina di Villa Aldini, e si erano ritrovati, prima a cena poi per ore camminando sotto i portici. Pasolini non riconosceva la città che aveva tanto amato e che da lontano immaginava un’isola pulita tra la sporcizia dilagante nel paese, ma adesso sentiva invece intorno a sé un clima da coprifuoco, la sinistra opulenza che gli avrebbe dettato l’epigrafe di Bologna «comunista e consumista», in una delle Lettere luterane. Infine Pasolini aveva chiesto all’amico di tradurre nel linguaggio marxiano della critica dell’economia politica le immagini vivide, e alla lettera profetiche, di cui andava costellando tanto gli scritti sul Corriere della Sera quanto i lasciti testamentari di Petrolio e Salò: dunque la Mutazione antropologica, l’Omologazione, il Genocidio delle culture particolaristiche e insomma l’Universo Orrendo del neocapitalismo. Pasolini si era infatti convinto, pari a Scalia interprete dei Grundrisse, che il capitalismo non produce soltanto oggetti, merci ma rapporti umani, vale a dire le merci più prelibate dal capitalismo stesso.

Del settembre-ottobre del ’75, poco prima che il poeta venisse assassinato, sono le due lettere che si erano scambiati per sancire il loro patto di «traduzione» di cui forse è andato smarrito il primo lacerto, e che ora concludono la nuova edizione di La mania della verità Dialogo con Pier Paolo Pasolini (Portatori d’acqua, Pesaro, pp. 248, € 16,00) per la cura meritoria di Pasquale Alferj, Riccardo Corsi, Simone Massa, con una limpida, affettuosa, prefazione di Antonio Prete dove è detto che la presenza di Scalia era sinonimo di ospitalità, «un’ospitalità che edifica, con la parola, il luogo dove l’altro, dal margine dove è respinto, possa essere accolto». La prima edizione del volume conteneva cinque saggi stesi a ridosso della morte di Pasolini, fra il ’76 e il ’77, questa ne aggiunge otto di cui tre inediti e ascrivibili agli anni novanta (non soltanto saggi, ma anche testi di conferenze e trascrizioni di interventi).

Poeta e custode di una tradizione

La seconda sezione, il cui iato ammonta a un ventennio circa, sta alla prima come il verso al recto. In altri termini, alla esegesi degli Scritti corsari e Lettere luterane condotta con gli strumenti di un marxismo di frontiera, libero da obbedienze e affiliazioni, subentra via via una attenzione a Pasolini poeta e custode della tradizione, martire, nel senso etimologico del «testimone», dello stato di cose presenti. Ai Grundrisse e all’analisi dei processi di reificazione, nel pensiero di Scalia da un lato si allacciano gli scritti di Martin Heidegger sul totale dispiegamento della tecnica e relative metafisiche, dall’altro una riflessione sulla poesia di Pasolini quale custode di umana verità, nel senso della traccia en logois della coeva «In forma di parole», più che una rivista, o una collana monografica, piuttosto una impresa cosmopolita di poesia che Scalia fonda e dirige dal 1980 al 2014. Così per esempio, in Amore e rabbia in Pasolini, del ’91, egli segnala la natura ossimorica, non dialettica bensì antinomica, che nel suo grande amico orienta il rapporto con la realtà: «Non c’è oggetto d’amore, ovvero l’oggetto d’amore è mancante perché l’amore è desiderio e non bisogno. (…) L’amore in eccesso è un amore che non può mai essere soddisfatto. (…) Un amore in eccesso non può che dissolversi. (…) La rabbia politica di Pasolini è l’eccesso di amore».

In realtà, un afflato poetico nel senso elementare o basale della parola animava la critica di Gianni Scalia, il suo sguardo penetrante, la sua piena disponibilità all’ascolto, la pratica euristica del dubbio, la capacità di meditare e ritornare a cadenza su una pagina senza poterla né volerla mai esaurire. Quella sera di settembre del ’78, parlava con dolcezza (con inflessibile dolcezza, beninteso) e intanto spiazzava i giovani del Movimento lì convenuti, nella libreria di piazza Galvani, risalendo da via Zamboni o uscendo, appena tre passi, dalla sala di lettura dell’Archiginnasio: si aspettavano di ascoltare magari un loro complice e invece si trovarono di fronte un maestro in tutto simile a quello che Pier Paolo Pasolini aveva citato nei suoi terminali, e bellissimi, Versi sottili come righe di pioggia dove è detto «parla qui un misero e impotente Socrate / che sa pensare e non filosofare».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento