«Non so più chi mi ha chiamato per dirmi che eri morto, Miles. Così, senza nessuna compassione. Qui nell’America del Nord. Con tutta la merda che già dobbiamo mangiare. Capisci. Lo so che capisci. Che continui a capire. Dovunque sei finito». Sono le parole accorate, taglienti e lucide con cui Amiri Baraka parlava della morte di Miles Davis («sono uno dei tuoi figli»»), scritte nel 1991, pubblicate nel ’96 (Eulogies): parole che ben si adattano alla sua repentina scomparsa, che tanti orfani lascia, il 9 gennaio a Newark.

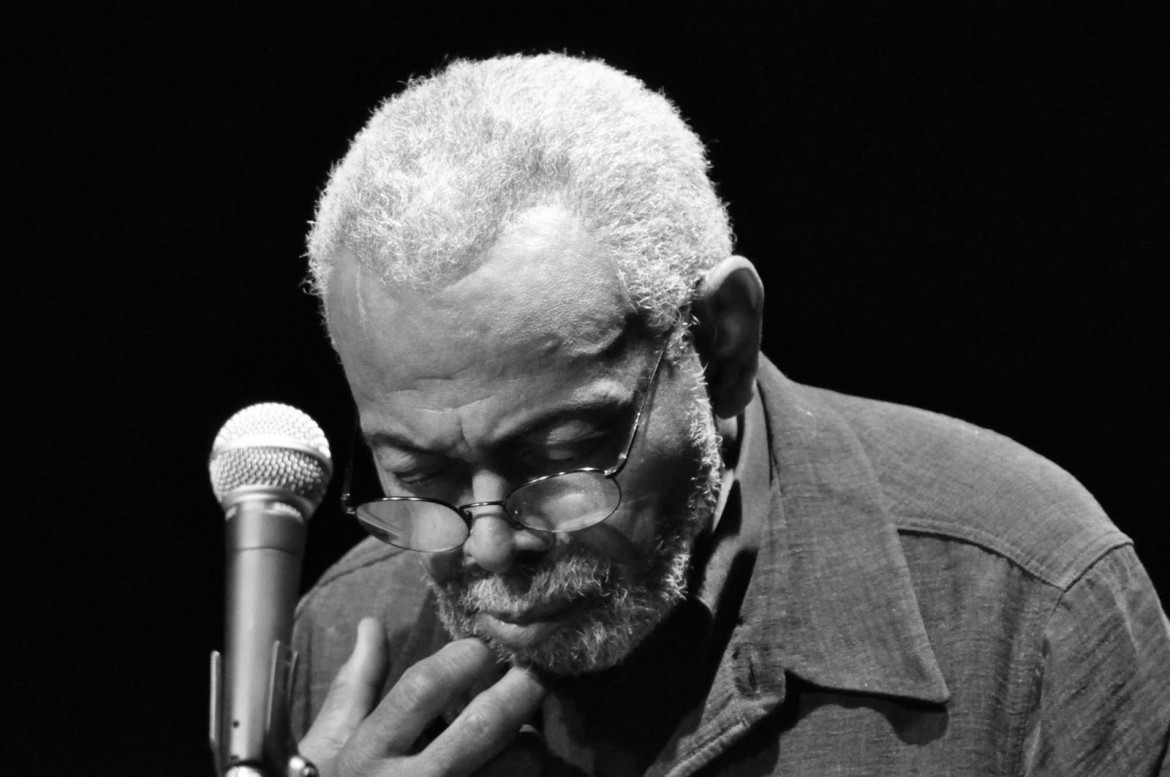

Nel dicembre scorso il settantanovenne poeta afroamericano (narratore, autore teatrale, saggista, critico musicale, editore e attivista politico), era stato ricoverato al Beth Israel Medical Center e, dopo una cura intensiva, le sue condizioni apparivano migliorate. L’autunno l’aveva visto in tour in Italia, un po’ affaticato ma sempre militante e battagliero, con la borsa di cuoio piena di pubblicazioni autoprodotte e la parola che si muoveva ritmando come una batteria ed improvvisando come un sassofono. «Dopo il passo avanti di Trane siamo stati Paralizzati dalla Pistola a raggi imperialista, adesso potenziata dal suo Bush – scriveva in J.Coltrane. Why His Legacy Continues – però Trane risuona ancora in noi come la libertà che cerchiamo, l’espressione totale delle nostre vite come espressione dell’Anima dalla testa d’uomo, l’insegnamento che il paradiso infuocato della sua musica sta a noi crearlo come mondo in cui vivere». Militante fino all’ultimo, teso a capire e trasformare il mondo con parole e musica.

Enorme è stata la produzione/azione di Baraka, una galassia, come ricordava Franco Minganti, curatore con Giorgio Raimondi della caleidoscopica antologia A.Baraka. Ritratto dell’artista in nero (Bacchilega 2007). Letteratura (poesia, teatro, narrativa, saggistica, spoken word e performance poetry), politica culturale, politica come azione concreta e – mantenendo un approccio integralmente interdisciplinare – musica. Di questa ci preme oggi, turbati da una morte inattesa, parlare individuando il seminale e incessante lavoro critico di Amiri Baraka sul corpus della Black Music ed il suo essere jazzista della parola.

«Quando scrivi una poesia è il ritmo che ti mette in moto (…) poi cerchi le parole che calzano con quel ritmo (…) ecco che cos’è la poesia: un beat. La poesia è musica tradotta in parole» (in Black Music. I maestri del jazz, a cura di Marcello Lorrai, ShaKe 2012). Mentre LeRoi Jones (dopo la conversione Amiri Baraka) fa il critico jazz per varie riviste (Metronome, down beat), dagli inizi degli anni ’60 offre un basilare contributo alla nascita di organizzazioni ‘controculturali’ afroamericane quali a Newark The Spirit House ed a N.Y. Black Arts Repertory. È parte attiva nel festival free «la rivoluzione d’ottobre» ed incide le sue poesie con, tra gli altri, Albert Ayler, Sunny Murray (Black Art, 1965), Don Cherry, il New York Art Quartet (Black Dada Nihilismus, 1970), Sun Ra. Nei decenni Baraka ha affinato un’arte della performance poetico-musicale che lo ha visto esibirsi con i musicisti in un’integrazione felicissima ed in una gamma di esperienze che vanno da New Music New Poetry con David Murray e Steve McCall (1980) a The Inside Songs of Curtis Mayfeld con William Parker (2007, Rai Trade/Radio3), senza dimenticare il toccante R. Rudd & A. Shepp. Live in New York (Universal, 2007) in cui c’è la sua lirica We Are the Blues. Tante andrebbero citate in un repertorio straordinario, spesso ‘performate’ su brani ben noti di Bud Powell o Thelonious Monk: Funk Lore, Monk’s Word, Speech #38, Somebody Blew Up America…

«Lo scrivere di musica si manifesta rapidamente in LeRoi Jones – scrive M.Lorrai – come una sorta di necessità biologica legata al trasporto maturato da teen ager per il blues e il jazz»». A ventinove anni (1963) pubblica Blues People. Negro Music in White America (in Italia nel ’68, Einaudi) e pone in marcata evidenza l’evoluzione della musica afroamericana nella sua relazione con la condizione dei neri. «È il cammino intrapreso dallo schiavo per arrivare alla ’cittadinanza’ ciò che intendo esaminare, e lo farò attraverso la musica di questo ’cittadino schiavo’, quella a lui più strettamente legata: il blues e, più tardi, con uno sviluppo parallelo, il jazz»», scriveva Baraka nell’introduzione. C’è un prima ed un dopo “Blues People» e tutti fanno i conti con l’idea che l’esperienza afroamericana non sia stata un semplice e neutrale sfondo all’arte del jazz. Eppure, pur nella continuità di alcuni elementi e percorsi di ricerca, il Baraka critico ed intellettuale attraversa vare fasi, dal nazionalismo nero al marxismo. Nel 1967 esce la raccolta Black Music mentre nel volume curato da Lorrai i materiali sono successivi alla fase del nazionalismo nero.

Alcune idee del grande intellettuale afroamericano meritano ancora oggi di essere tenute in considerazione: lo stesso che cambia; l’estetica nera e blues. «Le separazioni, una volta risolte le opposizioni artificiali all’interno della musica nera, non sono altro che note sentite e risentite. In altre parole la New Black Music ((il free, n.d.r.) e il r&b. sono la stessa famiglia che guarda a cose diverse». «Nelle forme e nel contenuto dell’estetica nera, in ogni sua componente storica o culturale sono racchiusi la volontà, il desidero, l’evocazione di libertà. Monk parlava proprio di questo. Libertà! Bird, Trane, Duke, Sassy, Bessie(…) Una depoliticizzazione dell’estetica afroamericana comporta il suo distacco dall’esistenza effettiva degli afroamericani (…) Senza il dissidio, la lotta, l’involucro del contenuto, non ci può essere né un’estetica nera né blu, ma solo un’estetica di sottomissione, per denaro o a causa dell’ignoranza e della depravazione ideologica». We are the blues…