Alfredo Volpi, il pittore che visse a Cambuci

Mostre La prima retrospettiva istituzionale al Pecci di Prato, visitabile fino al 9 giugno, per l'artista nato a Lucca e trasferitosi in Brasile da bambino, divenendo un protagonista della scena contemporanea con il suo astrattismo disseminato di bandierine e facciate di case, nutrito con l'immaginario popolare religioso

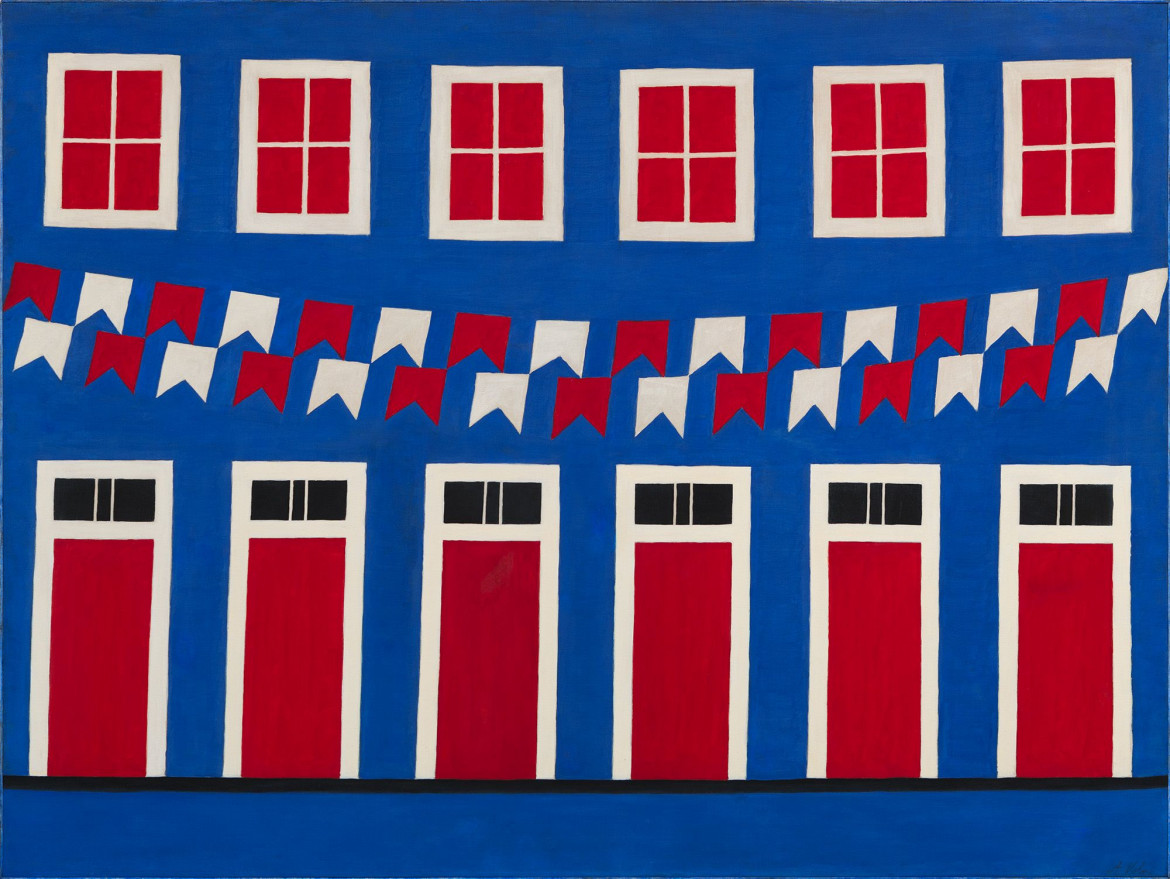

Alfredo Volpi, senza titolo, tardi anni 50, collezione privata, São Paulo

Alfredo Volpi, senza titolo, tardi anni 50, collezione privata, São PauloMostre La prima retrospettiva istituzionale al Pecci di Prato, visitabile fino al 9 giugno, per l'artista nato a Lucca e trasferitosi in Brasile da bambino, divenendo un protagonista della scena contemporanea con il suo astrattismo disseminato di bandierine e facciate di case, nutrito con l'immaginario popolare religioso

Quando Alfredo Volpi bambino lasciò la natìa Lucca per São Paulo, reiterando con i suoi genitori una traiettoria e una storia simbolica dell’immigrazione (tra fine Ottocento e primissimi del Novecento, sbarcarono in Brasile circa tre milioni italiani), per andare a vivere in quel quartiere di periferia ad alta densità di compatrioti che era Cambuci, non poteva ancora sapere che avrebbe rivisto il suo paese d’origine solo 54 anni dopo, nel 1950.

L’OCCASIONE era la sua presenza alla Biennale di Venezia. Né poteva immaginare che sarebbe entrato, in estasi, dentro la cappella degli Scrovegni di Padova circa quindici volte, per rendere omaggio a quel pittore dalla magia compositiva che era Giotto. Sarà poi la volta di Paolo Uccello e delle sue architetture di lance che creano spazi imprevisti, di Margaritone d’Arezzo (soprattutto per virarlo nelle sue icone di religiosità popolare così vicine a domestici ex voto fuori misura), ma anche di metafisici dalle luci immote e oniriche come Carrà.

Volpi, di cui in Brasile esistono intere schiere di ammiratori, chiamati appunto i volpistas, sta vivendo il suo anno di grazia tutto italiano. Portato in Laguna nella mostra Stranieri ovunque del brasiliano Adriano Pedrosa, è il protagonista assoluto di una retrospettiva – la prima istituzionale in Italia, visitabile fino al 9 giugno – presso il Centro Pecci di Prato, a cura di Cristiano Raimondi, che già nel 2018 ne aveva ripercorso la carriera a Villa Paloma, Monaco.

Le sue bandeirinhas che celebrano l’imponente festa nazionale di giugno – divenendo un segno costitutivo del pittore – e le sue facciate sgargianti di semplici casette raccontano una storia operaia che attraversava il Brasile in quegli anni, ma anche una «trama» dell’arte che compie un percorso inedito: parte dalla figurazione di paesaggi rurali e urbani impressionistici per giungere a un astrattismo solo in apparenza geometrico (alla Mondrian, sua altra passione insieme a Matisse).

ERA IN REALTÀ un linguaggio profondamente narrativo il suo, che nascondeva tra forme, linee e colori (tempere a uovo che Volpi si preparava da sé) le biografie dal basso di una quotidianità condivisa. Autodidatta – abbandonò la scuola a dodici anni –, da ragazzino falegname, ebanista, tipografo e poi decoratore nelle case delle classi agiate, Volpi non dimenticò mai le sue radici. Quando dovette scegliere le sue amicizie, optò per il Gruppo di Santa Helena, dove gravitavano Bonadei e Rebolo, immigrati anche loro, spesso esclusi dai contesti dell’arte moderna brasiliana, come i neri e i cariocas. Eppure, già nel 1944, quando sarà allestita la prima personale a São Paulo, Volpi venderà tutte le opere. Il suo era uno stile originale, un mix esplosivo che reinterpretava la spazialità antica e quella delle avanguardie europee alla luce dei motivi popolari, prelevati nelle strade brasiliane: è stato il gioioso aedo di un mondo in via di sparizione, sempre a rischio di inghiottimento con l’incedere della globalizzazione

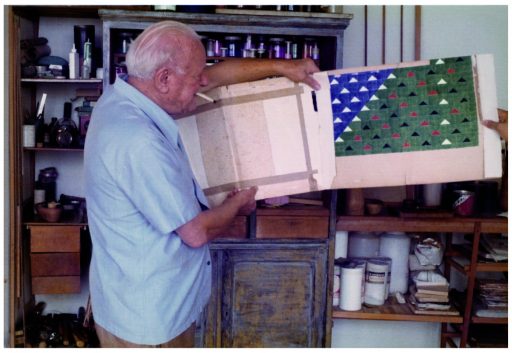

Questo artista nato nel 1896 e morto 92 anni dopo, nel 1988, si dedicherà per tutta la sua esistenza a variazioni cromatiche e compositive sugli stessi temi. Un po’, è stato scritto, come fece Giorgio Morandi con le sue bottiglie.

La retrospettiva toscana s’innesta su un programma di rinnovamento del Centro contemporaneo di Prato, diretto attualmente da Stefano Collicelli Cagol, trovatosi a gestire una difficile fase di transizione, tra crisi dei finanziamenti e revoca da parte del Cda della Fondazione, a sorpresa e prima dello scadere del contratto, della ex direttrice Cristiana Perrella (cui va il merito di aver riportato, post pandemia, il Pecci nelle cronache culturali con la sua attività e aver voluto la mostra di Chiara Fumai).

L’ALLESTIMENTO di opere della collezione permanente (strepitosa la sala di Kabakov), ampliamenti architettonici, una futura biblioteca, aperture straordinarie per concerti, giornate terapeutiche al museo con attività motorie per chi è affetto da Parkinson, oltre che percorsi educativi rivolti alle scuole (che qui vedono un pullulare di etnie proprio legate a storie di immigrazione), concorrono a rinforzare l’idea portante di Cagol: quella di sconfiggere la sensazione di una astronave calata da un misterioso cielo per rendere il Pecci più simile a una piazza dove invece sia possibile lanciare reti e costruire comunità. L’arte come luogo magnetico di incontri.

Tra i progetti più recenti, c’è la commissione a un artista per la sala grande dell’Ala Nio. Cagol ha scelto Adelaide Cioni: il suo lavoro si confronta con la tradizione tipica di Prato del disegno dei tessuti. Per l’occasione, ha realizzato l’opera Il mondo, con il sostegno dell’azienda tessile Bellandi Spa.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento