Alessia Rollo, catturare l’invisibile attraverso gli archivi

Intervista L'artista racconta «Parallel Eyes», allestita a Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito della XVIII edizione del festival Fotografia Europea dal titolo Europe Matters: Visioni di un’identità inquieta

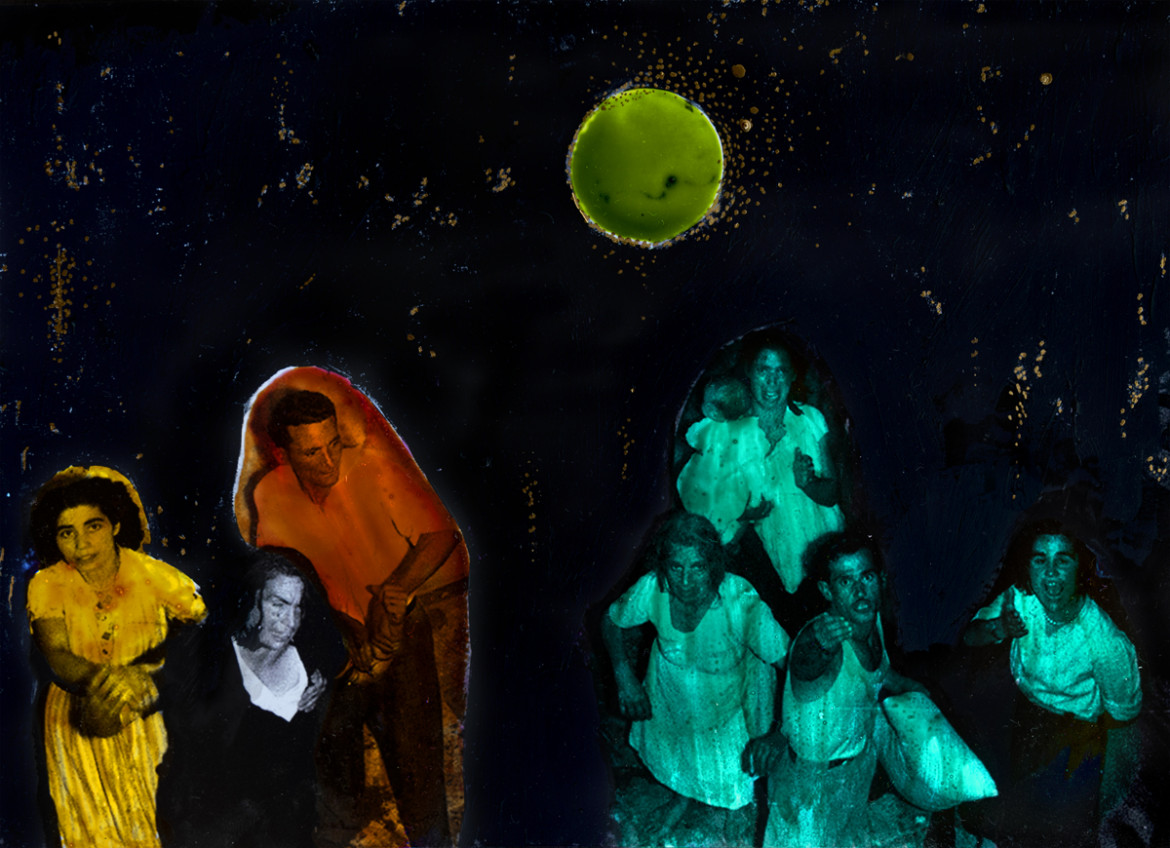

Alessia Rollo da «Parallel Eyes» ai Chiostri di San Pietro (courtesy of the artist)

Alessia Rollo da «Parallel Eyes» ai Chiostri di San Pietro (courtesy of the artist)Intervista L'artista racconta «Parallel Eyes», allestita a Reggio Emilia, ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito della XVIII edizione del festival Fotografia Europea dal titolo Europe Matters: Visioni di un’identità inquieta

Il paesaggio umano è centrale nella ricerca di Alessia Rollo (Lecce 1982, dove vive e lavora), artista multidisciplinare che presenta Parallel Eyes ai Chiostri di San Pietro, nell’ambito della XVIII edizione del festival Fotografia Europea dal titolo Europe Matters: Visioni di un’identità inquieta, diretto da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart a Reggio Emilia (fino all’11 giugno). La sua ricerca prende in esame il patrimonio di riti e cerimonie dell’Italia del Sud studiato visivamente tra gli anni ’50 e ’60 che – come scrive il filosofo sudcoreano Byung-chul Han – «sono autentiche azioni umane capaci di far apparire la vita in modo festoso e magico, mentre la loro scomparsa la profana, rendendola mera sopravvivenza». Attraverso lo studio delle fonti, la riappropriazione e manipolazione delle immagini d’archivio accanto a quelle di cui è autrice, Rollo propone una «visione mutante» che cerca di cogliere l’invisibile.

«Parallel Eyes» può essere considerato come una continuazione di «Fata Morgana»?

Parallel Eyes è un progetto in continuità con la mia ricerca artistica. Partendo dall’emigrazione sono voluta tornare nel Mediterraneo per cercare di lavorare, in una maniera più specifica, focalizzandomi sulla decostruzione dell’identità mainstreaming. Ho analizzato come era stata costruita l’identità visiva e sociale del Sud Italia attraverso gli archivi che ho trovato, presenti in tutti i libri di storia della fotografia, rendendomi conto che quell’immagine era stata costruita soprattutto negli anni Cinquanta, nel periodo del realismo, seguendo le impronte di ricerche etnografiche e antropologiche che avevano dietro un pensiero politico. Da lì ho cercato di capire se ci potesse essere un’altra narrazione possibile del passato alla luce di un’identità locale, riappropriandomi di quei materiali per poterli rielaborare sotto una diversa veste: mi ero resa conto che mancava l’orizzonte mitico rituale. In realtà, si cercava di fotografare l’aspetto magico-rituale ma questo era sempre assente. Quella società che si basava su quei riti anche come struttura sociale ed economica collettiva era stata smantellata con il proposito di dar vita all’industrializzazione del Meridione. Con l’avvento del capitalismo la struttura sociale del sud si era dispersa, così come la funzione che avevano quei riti all’interno della società. Il mio tentativo è stato quello di riaprire un po’ lo sguardo per cercare di reinquadrare quei miti in una prospettiva diversa, che non fosse solo quella della superstizione di una società arcaica, cercando anche di comprenderne le funzioni. L’idea del folklore, infatti, è stata creata dalla cultura dominante. Gramsci parla molto di questo. Per me quella della manipolazione è stata più che una decisione estetica una scelta politica. Lavorando sugli archivi si è trattato di capire, prima di tutto, le radici. Quasi tutti erano riti pagani che univano l’uomo alla natura e celebravano i grandi cambiamenti delle stagioni, i cicli naturali. Ho cercato quei riti ancora esistenti e li ho fotografati, mantenendo la volontà di non fare una ricerca tassonomica che avrebbe creato altri cataloghi, ma riportando i riti stessi alla dimensione partecipatoria del sentire. Esteticamente ho cercato di omologare questi materiali in modo che lo spettatore potesse avere delle suggestioni, non delle verità.

In particolare, come avviene il dialogo tra le foto d’archivio e quelle scattate da lei?

Ho capito che non potevo lavorare solo sugli archivi. Mi serviva il passaggio del riappropriarmi di una storia, però non volevo creare un lavoro che fosse una nostalgia del passato. Volevo indagare il presente per capire quei riti che, diversamente dal tarantismo, non erano scomparsi del tutto. Riti che creano comunità senza comunicazione. Il filosofo Byung-Chul Han in La scomparsa dei riti. Una topologia del presente parla proprio della necessità della società di riappropriarsene. Egli afferma che i riti rendono il tempo abitabile. Ho capito, così, che c’è un sentimento umano collettivo che non è solo nel sud Italia in cui potremmo analizzare la necessità di ritornare al piccolo, all’intimo, al rituale, al collettivo. Questo lavoro sui riti è anche un ragionamento sul presente, sui diversi modi che ho intravisto del vivere lento, vivere in comunità, di una esistenza più sostenibile.

Parlando di fotografia e antropologia, viene in mente il rapporto tra Lisetta Carmi e Leo Levi o quello di Cecilia Mangini con Ernesto De Martino. Curioso che, almeno in questi casi, l’immagine visiva sia affidata al femminile e il pensiero al maschile. Nella sua ricerca ha avuto modo di relazionarsi anche a loro?

Ci sono tante questioni dietro la costruzione dell’immagine. A volte, come suggerisci, l’immagine mentale che passa attraverso il pensiero è maschile, mentre la sensibilità visiva è femminile. Vivendo nel sud – è stata una mia decisione quella di tornare – vedo che c’è anche molta difficoltà nel mettere a fuoco il presente e il passato, quindi mi sono interrogata sul senso di abitare un luogo, del ritorno in quel dato luogo e del prendersi delle responsabilità nell’elaborare un pensiero, perché per me la fotografia è evidentemente uno strumento di analisi del pensiero.

Naturalmente ci sono dei grandi maestri e delle grandi maestre con cui mi sono confrontata. Cecilia Mangini la conoscevo perché è venuta tantissime volte al Festival del cinema europeo di Lecce, ci siamo confrontate e in una mia opera c’è un frame del film Stendalì – Suonano ancora (1960). Penso che le immagini abbiano tante vite, in un certo modo cerco la maniera per farle continuare a esistere. La mia non è una critica verso quelli che hanno costruito questo immaginario, ma ho visto qualcosa in più attraverso la manipolazione degli archivi che ho cercato di mettere in luce nel tentativo di aprire ad altre interpretazioni.

Un aspetto fondamentale del suo lavoro è proprio quello della ricerca e degli studi di antropologia…

Ho riletto i libri di De Martino, quello di Jung sui riti ma anche un saggio come Filmare le culture. Un’introduzione all’antropologia visiva di Cecilia Pennacini. Avevo il progetto in testa, però come poter fotografare l’invisibile? Mi capitava di andare a fotografare dei riti e mi si riproponevano le stesse immagini che avevo trovato negli archivi, che non mi convincevano. Da lì ho dovuto capire quale approccio scegliere.

A proposito della componente estetica, vediamo immagini con interventi cromatici un po’ forzati che ricordano le foto colorate a mano con i colori all’anilina. Usare il colore al posto del bianco e nero crea una distanza rispetto alla componente nostalgica della foto d’epoca?

Come dicevo, non volevo parlare della nostalgia del passato ma condurre le immagini verso un linguaggio più contemporaneo. Per questo lavoro, il bianco e nero mi sembrava poco appropriato, quindi come nell’opera Maddalena divenuta per forza di ragione Maria, in cui lo scatto è di Franco Pinna (della serie dedicata alla fattucchiera di Colobraro, ndr), ho cercato di riportare l’immagine a un linguaggio fotografico contemporaneo che, comunque, lo spettatore potesse percepire come un momento di rottura tra un’immagine che evidentemente non fosse tale e un’estetica che inveceva in quella direzione. Ho fatto la stessa operazione con le immagini delle «tarantate», utilizzando volutamente questi colori per vetro che non sono appropriati per la carta fotografica, ma creano delle suggestioni cromatiche senza coprire l’immagine. Volevo rendere l’idea dell’invisibile, di qualcosa che sta accadendo ma che non si può vedere dall’esterno.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento