«La più meravigliosa invenzione dell’umanità», affermava Edgar Allan Poe in un suo saggio del 1836, non è il calcolatore di Babbage, antenato degli attuali computer, ma un automa conosciuto come il Turco Meccanico, ideato nel 1769 dal Barone Von Kempelen. Vestito alla moda ottomana, il robot compiva una sola operazione: giocare a scacchi. A differenza della macchina di Babbage che eseguiva calcoli prestabiliti, il Turco reagiva a mosse non pianificate del suo avversario. Per anticiparle, doveva riprodurre il funzionamento della mente umana. Era quindi il primo esempio d’intelligenza artificiale. Tranne che per un dettaglio. Per funzionare, lo scacchista meccanico ha bisogno dell’intervento di un essere umano che si nasconde al suo interno. Poe specula su chi sia l’umano in questione. Forse «un bambino magrissimo a alto», oppure «un italiano» basso, olivastro e alquanto cifotico. Figura dell’ingenuità infantile o stereotipo dell’emigrante incolto, una cosa è certa: Poe non immagina che, per simulare l’intelligenza, serva uno squisito intellettuale.

NON È UN CASO allora che, 170 anni più tardi, Jeff Bezos abbia battezzato Mechanical Turk il nuovo servizio Amazon che vende soluzioni di intelligenza artificiale per piccole imprese. Il principio è semplice. Come fa un’azienda a creare una app di trascrizione di scontrini, di traduzione automatica o di classificazione di foto, senza perdere tempo e soldi per sviluppare un software proprietario? Su Amazon Mechanical Turk può assoldare dei «Turkers», operai digitali connessi alla piattaforma. In cambio di uno o due centesimi, ciascuno di loro trascrive in tempo reale uno scontrino, traduce una frase o tagga qualche immagine. Quando centinaia di migliaia di loro agiscono in modo coordinato, si otterrà una app di «artificial artificial intelligence». In un suo discorso al MIT, Bezos descriveva il suo rivoluzionario approccio all’automazione in questi termini: «fondamentalmente, abbiamo trasformato gli esseri umani in un servizio».

QUESTA «servizializzazione» dell’umano ha impatti considerevoli sul lavoro. Innanzitutto obbliga a ripensare il rapporto tra lavoratori e automazione. Non sono più le macchine a sostituire gli umani, ma gli umani a svolgere (letteralmente) il lavoro delle macchine. Inoltre i micro-lavoratori sono coinvolti una gara al ribasso sul fronte delle remunerazioni e delle protezioni sociali. Secondo un recente studio dell’Università Carnegie Mellon, i Turkers guadagnano appena due dollari all’ora, quattro volte meno del salario minimo americano. Come tutti i cottimisti, sono esposti alle fluttuazioni della domanda. Se nessuno richiede i loro servizi, restano senza lavorare. Alla fine del mese, avranno tra qualche decina e qualche centinaio di dollari in tasca. Inoltre non hanno tutele né previdenza sociale. Non sono salariati in senso stretto. Amazon li definisce come dei semplici «partecipanti».

CI SI CHIEDE allora chi sia interessato a lavorare a queste condizioni. In paesi emergenti o in via di sviluppo, dove il salario medio può essere di appena venti dollari al mese, effettuare a distanza delle micro-prestazioni come queste diventa un’occupazione interessante, per quanto precaria. A parte Amazon, altre piattaforme reclutano micro-lavoratori in Asia e in Africa. Per esempio il cinese Zhubajie annovera 15 milioni di cottimisti digitali. Le stime del micro-lavoro a livello mondiale oscillano fra i 100 e i 300 milioni di effettivi, concentrati principalmente in Kenya, India, Bangladesh, Cina. Ma anche in Romania, nel Madagascar, nelle Filippine, dove soppiantano oramai i tradizionali call center. I loro committenti sono americani, inglesi, francesi.

IL MICRO-LAVORO genera asimmetrie di potere tra un Nord globale che noleggia micro-lavoro e un Sud che produce una forza lavoro duttile e a buon mercato. Delle discrepanze geografiche e economiche che calcano tanto le antiche razzie del colonialismo che le recenti traiettorie migratorie internazionali.

Questi operai del click svolgono una funzione precisa: allenano le intelligenze artificiali. L’«AI-training» consiste nell’insegnare alle macchine a realizzare funzioni di calcolo, di analisi, di classificazione, a partire da molteplici esempi prodotti da operatori umani. Senza questo insegnamento, non esisterebbe il machine learning.

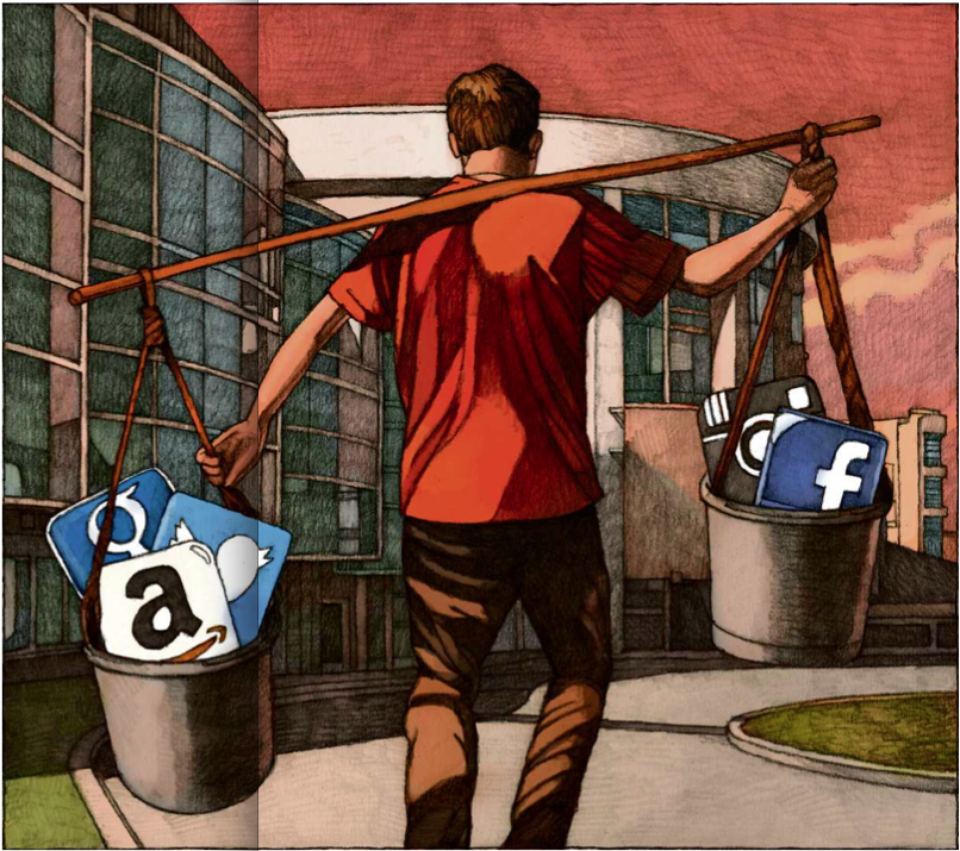

SPINGENDO l’analisi all’estremo, bisogna ammettere che un destino comune unisce micro-lavoratori e utilizzatori di social, piattaforme e app. Da Google a Facebook, da Uber a Tinder, i giganti della tecnologia usano i dati e i click dei loro iscritti per nutrire ambiziosi programmi di automazione. Per insegnare a guidare ai veicoli autonomi o a parlare ai chatbot, milioni di cottimisti sottopagati non bastano. Ci vogliono miliardi di utilizzatori, ai quali le piattaforme delegano ormai sempre più mansioni di micro-lavoro camuffate da consumo.

LA NOSTRA ESPERIENZA di navigazione si è oramai trasformata in un susseguirsi d’ingiunzioni («clicca su questo link»), indicazioni («questo libro ti piacerà»), pressione sociale («i tuoi amici hanno condiviso questo video»)- tutte strategie di «servizializzazione» gratuita degli utenti di applicazioni e siti. Come i micro-cottimisti, noi tutti tagghiamo foto (su Instagram), traduciamo frasi (per migliorare Google Traduttore), trascriviamo parole (sui reCAPTCHA), ecc. Ma se loro sono micro-pagati, per noi la paga è talmente bassa che tende a zero.

SIAMO ALLORA di fronte a due sfide. Da una parte spingere investitori e poteri pubblici a riconoscere che il contributo umano è la chiave delle valutazioni stellari di multinazionali e startup del digitale. Dall’altra riconoscere che gli utenti delle piattaforme sono anche loro dei lavoratori delle intelligenze artificiali. Il problema della redistribuzione dei profitti generati dall’interazione fra uomo e macchina si pone come una posta in gioco fondamentale per il futuro.