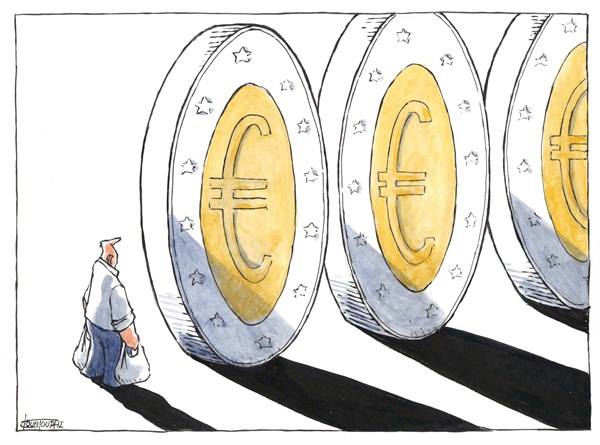

In Italia una ricchezza privata smisurata coesiste con una drammatica emergenza economica e sociale. Metà del patrimonio finanziario e immobiliare (valutato complessivamente in circa 10 mila miliardi) appartiene a famiglie collocate ai piani alti della piramide sociale. Di contro, il 10 per cento che sta alla base della piramide possiede meno dell’1 per cento.

Alla discesa costante della quota di reddito da lavoro dipendente, da trent’anni a questa parte, corrisponde l’aumento della quota dei profitti e delle rendite. Le buste paga di manager e amministratori delegati superano di trecento volte quelle degli operai. Una distanza abissale, un rapporto del tutto sproporzionato, che non trova alcuna giustificazione economica o di merito.

Le disuguaglianze si accentuano, le mense della Caritas lavorano a pieno regime, il dumpster diving (la pratica di cercare cibo dentro i cassonetti dell’immondizia) è in forte aumento. Le distanze reali, in termini culturali, di condizioni di vita e di benessere complessivo, sono maggiori di quanto le statistiche non dicano.

In cima alle preoccupazioni degli italiani c’è l’impennata dei prezzi. Nel nostro paese le famiglie meno agiate destinano il 50 per cento o più del loro reddito ai generi alimentari, quelle benestanti meno del 15 per cento. Sono dati che confermano l’attualità e la validità della legge di Engel, dal nome dello statistico tedesco che per primo, quasi due secoli fa, studiò la correlazione tra reddito e consumi. Ernst Engel dimostrò che maggiore è il reddito disponibile di una famiglia, minore è la percentuale delle spese alimentari sul totale delle sue spese. E al contrario, minore è il reddito, maggiore è la quota riservata ai prodotti alimentari. Oltre agli alimenti, aumentano pure gli affitti e le bollette, lievitano le rate dei mutui casa e gli interessi da sborsare sui prestiti.

L’inflazione sta allargando, insomma, il fossato delle disuguaglianze e il governo risponde con qualche pannicello caldo. Non c’è da stupirsi che la destra faccia il suo mestiere, tolga di più a chi ha di meno e premi chi non paga le tasse. Stupisce semmai che la sinistra giochi di rimessa e tardi a porre all’ordine del giorno il problema della distribuzione primaria e secondaria, la questione salariale e quella dello stato sociale.

I redditi da lavoro dipendente sono rimasti inchiodati da una pax salariale durata decenni e gli ultimi aumenti contrattuali sono evaporati in un fiat. Perdura la vergogna dei salari da fame. Il welfare è ridotto a pezzi, sotto i colpi della privatizzazione dei servizi e della politica dei bonus, elargiti, spesso e volentieri, in base al criterio della clientela o della ricerca del consenso, non del reale bisogno.

In nessun paese europeo si registra una redistribuzione di ricchezza dal basso verso l’alto così gigantesca come nel nostro. A parità di pressione fiscale, Francia e Germania mantengono uno stato sociale più forte e strutturato e i redditi da lavoro dipendente sono trenta punti percentuali più alti che nel nostro paese. Un mix di liberismo e di cieca difesa di rendite e privilegi corporativi – annidati nei settori arretrati dell’economia – costituiscono la peculiarità italiana, determinando disastrosi effetti collaterali in termini di frammentazione sociale, di divari territoriali, di degrado culturale, oltre che sul piano della corruzione, dell’evasione fiscale, dell’illegalità, della presenza mafiosa, della tenuta democratica.

In questa deriva c’è la spiegazione della vittoria della destra e del perché, nella manovra di bilancio, la prima dell’era Meloni, sia calato il silenzio sulla riforma del Catasto, sulla tassazione della grande rendita immobiliare, sull’imposta patrimoniale e, più in generale, sulle numerose iniquità orizzontali e verticali del nostro sistema di prelievo.

I giornali non smettono di tessere le lodi della prudenza, del pragmatismo, della continuità del governo Meloni con l’Agenda Draghi. E se fosse proprio questa «continuità» (e non da ora) a fare dell’Italia uno degli Stati del mondo occidentale in cui una ricchezza privata senza eguali si coniuga con un debito pubblico al limite della sostenibilità e, insieme, con un numero crescente di poveri? Ora, i nodi stanno venendo al pettine: i margini di indebitamento si sono esauriti, l’inflazione sale, la recessione incombe, la politica monetaria della Bce vira decisamente verso il rialzo dei tassi di interesse, ponendo limiti agli acquisti dei titoli di stato.

La morsa rischia di stringersi ancora una volta sulle classi lavoratrici e sui ceti medio-bassi. Tocca alla sinistra sindacale e politica indicare con chiarezza a chi tocca pagare il conto della crisi, avviando una mobilitazione di popolo per la giustizia sociale e l’equità fiscale. L’obiettivo è che il peso dell’austerità ricada su quanti hanno le spalle larghe, realizzano mega profitti e vivono di laute rendite.

L’alternativa è secca: meno dividendi agli azionisti e salari più dignitosi ai lavoratori, una maggiore tassazione delle transazioni finanziarie e immobiliari e un welfare degno di un paese civile.