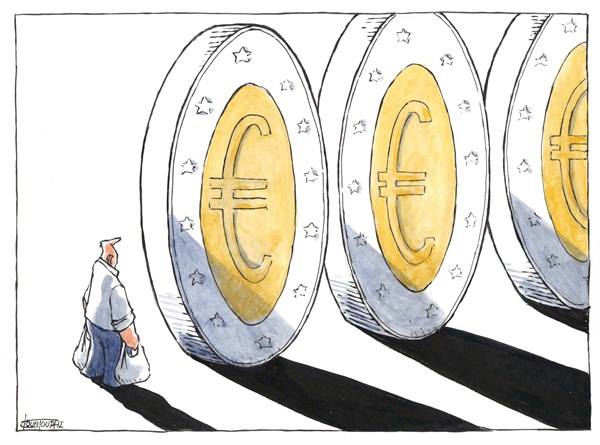

Aumentano i costi del debito italiano

In estate i temi economici si diradano e tutto sembra rallentare. Un’occasione per provare a fare il punto su alcune questioni che restano nevralgiche nell’immediato futuro.

Una di queste è il debito pubblico italiano. Dopo le politiche austeritarie e la crisi dei debiti sovrani dello scorso decennio, la pandemia aveva obbligato a sospendere il «rigore». Lungo questo arco temporale i rischi di default prima e i blocchi sociali e produttivi dopo, sono stati tamponati sostanzialmente dall’interventismo monetario delle banche centrali che dal 2020 hanno anche sostenuto deficit pubblici senza recenti precedenti. Non a caso la Bce è diventata la principale detentrice di titoli pubblici italiani rilevando una bella fetta del debito in mano a istituzioni finanziarie estere.

Il rimbalzo post pandemico e l’ondata inflazionistica avevano dato un po’ di fiato al rapporto debito/Pil, facendo crescere il denominatore in misura maggiore del numeratore. Ma l’inflazione ha portato a un progressivo rincaro dei tassi e un aumento del costo del debito, che oggi viaggia verso i 100 miliardi di euro (era di circa 65 nel 2019), costituendo una delle principali voci di spesa del bilancio italiano. Il governo Meloni sottostima la spesa per interessi, ma comunque ne conferma la tendenza all’aumento, dato che dovrebbe passare dal 3,9% del 2024 al 4,4% del Pil nel 2027. Il calo dell’inflazione e il sostanziale ristagno economico, dunque, non stanno certamente facilitando il quadro complessivo.

La redazione consiglia:

Cutro, strage di migranti, un salvagente al governoL’Europa è torna a preoccuparsi dei cosiddetti paesi «spendaccioni» attraverso il nuovo patto di stabilità, riproponendo politiche austeritarie, seppur maggiormente flessibili nel breve, che hanno dimostrato di non essere la soluzione, ma parte del problema. Basti ricordare che se oggi si volessero applicare i parametri di Maastricht varati nel 1993 praticamente nessun paese significativo riuscirebbe a rientrarvi. L’Italia non sarebbe un’eccezione come negli anni Novanta.

L’urgenza della conversione ecologica e la crisi geopolitica, inoltre, spingerebbero nella direzione opposta, richiedendo un maggiore interventismo, un rilancio del ruolo d’indirizzo e di spesa dello Stato che fa a cazzotti con la solita prassi del contenimento delle uscite. Pochi giorni fa persino il Fondo monetario internazionale ha suggerito un aggiustamento fiscale «forte e tempestivo», altro che meno tasse per tutti! Ma il tema di un riequilibrio della ricchezza anche per via fiscale resta un tabù in particolare nel Belpaese. Emerge un quadro contraddittorio in cui ciò che è chiaro è che non c’è una strategia complessiva se non quella di mandare avanti la barca finché va, di mediare tra spinte ed esigenze divergenti in Italia e in Europa, nella speranza che i mercati finanziari siano sufficientemente persuasi che se necessario le banche centrali sapranno contenere nuove emergenze.

Il governo Meloni si è giocato la carta della rinazionalizzazione del debito aumentando la quota dei possessori italiani del mercato retail. La quota è effettivamente aumentata, seppur non in quantità decisive per mettere il debito italiano al riparo dal giudizio dei grandi player finanziari, ma tale operazione è riuscita anche in virtù di tassi allettanti che finiscono però per aumentare il costo del debito e il ritmo della sua crescita. Le prossime finanziarie promettono di essere un duro scoglio con una coperta che si fa sempre più corta.

La verità è che la crescita del debito pubblico e privato sembra essere da tempo strutturale, sintomo di una difficoltà complessiva di avviare una fase di crescita economica significativa. L’espansione data è a debito, come dimostrano diversi paesi che in questi anni si sono avvicinati alle percentuali di debito nostrane. Mentre una nuova crisi finanziaria non si può escludere neanche nel breve periodo, il dibattito su questi temi langue.